dop设计(ID:dopdesign)原创

作者丨予荣

编辑丨予荣

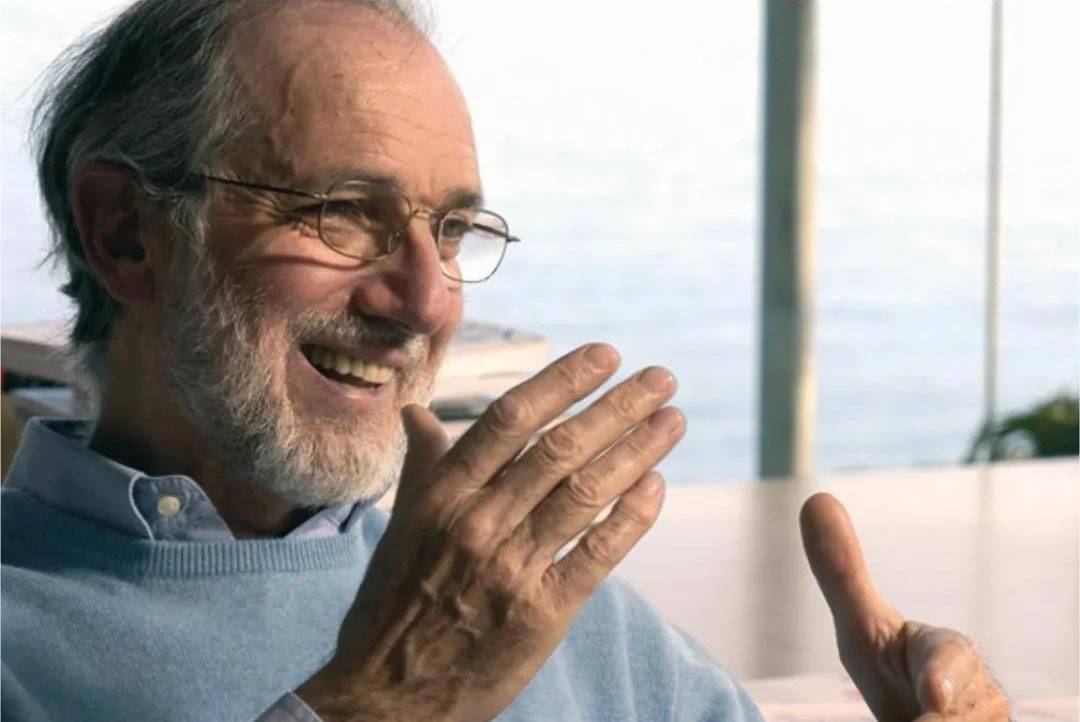

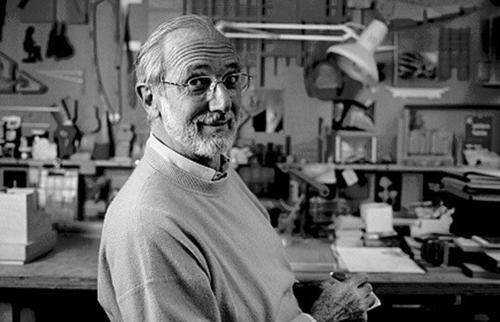

伦佐·皮亚诺是我们今天要讲的主人公。

如果你不了解他,那你一定知道他设计的跟埃菲尔铁塔、卢浮宫齐名的巴黎地标——蓬皮杜艺术中心。

△图片来源:archcollege.com

他并没有像许多建筑大师一样,随着建筑行业竞争激烈开始将目光投向亚洲。

反而出生于意大利热那亚的他,一直在为自己的家乡城市保护做出许多贡献,也因此获选为联合国教科文组织亲善大使。

皮亚诺是个极具创造力的人,我们能在他的许多作品中看到他对技术、材料、工艺的娴熟运用,能看到他对场所地域环境的独特表达,他的创造力给我们带来了极强的时代感。

他用技术的形式和文化的内涵为这个世界的许多地方带来了独特的城市记忆。

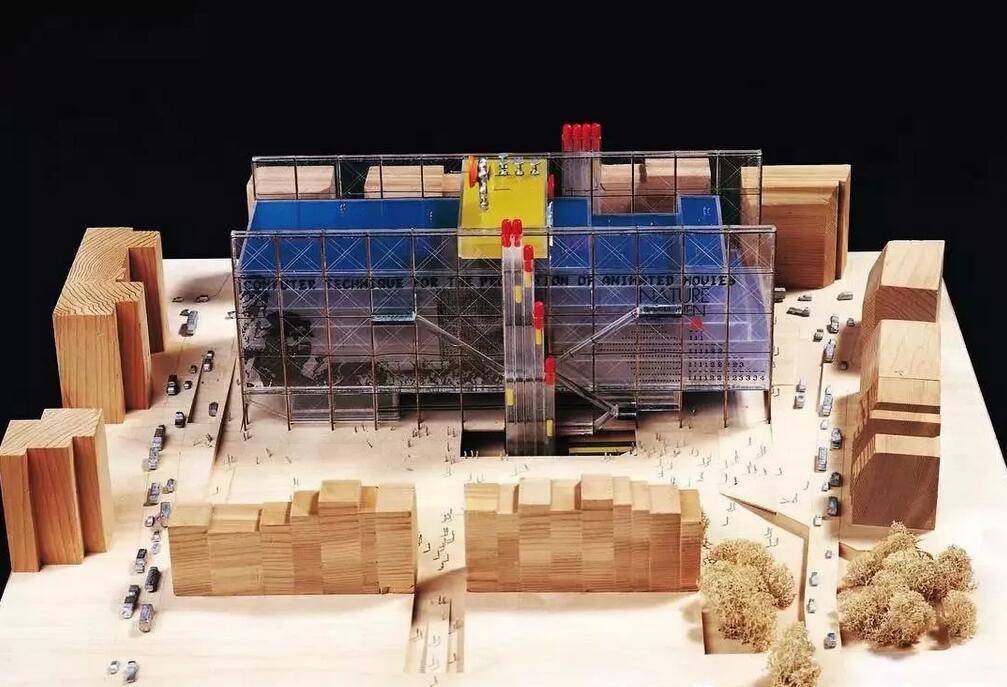

“疯狂”的蓬皮杜艺术中心

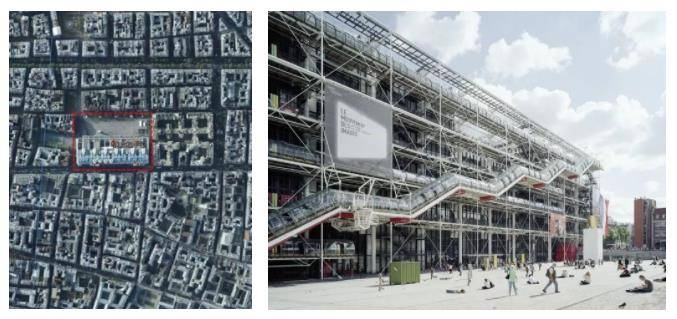

蓬皮杜艺术中心坐落于法国首都巴黎拉丁区北侧,塞纳河右岸的博堡大街的现代艺术博物馆,因为其工厂化的外形,不少人又戏称其为“炼油厂”。

△图片来源:douban.com

如今他已经成为巴黎城市的地标,是人们喜爱聚集的重要场所。

可蓬皮杜艺术中心在刚建立之时,也遭受了不少的非议和争议。

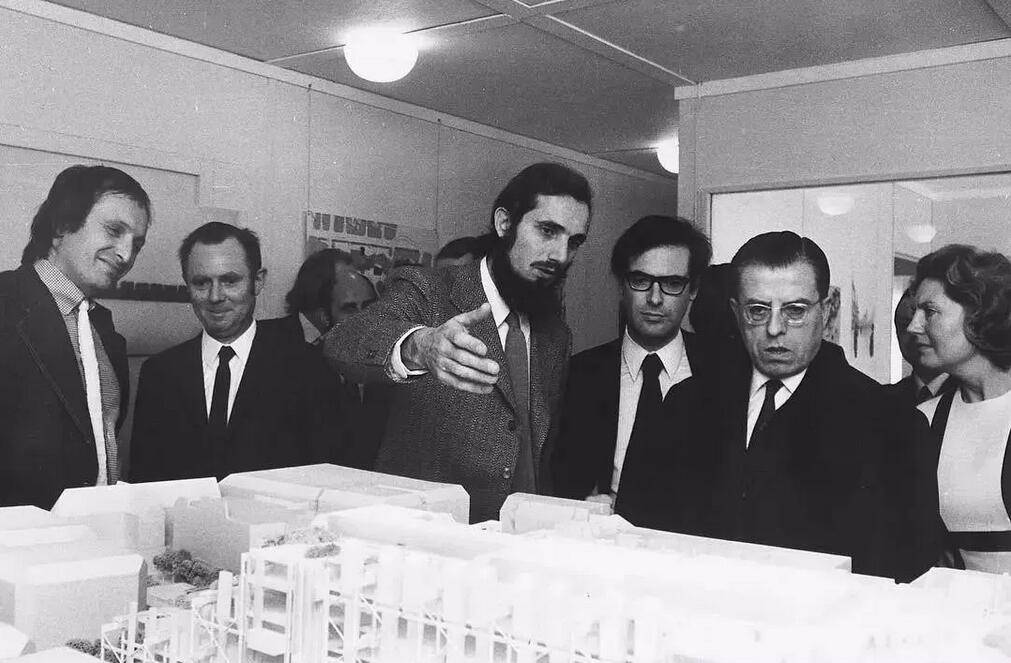

1968年,巴黎爆发了“五月革命”,整个社会充斥着愤懑与动荡;次年6月,蓬皮杜当选为法国总统;8月,美国阿波罗登月成功,全球沉浸在科技崇拜的热潮中。

而此时的巴黎,正需要一个伟大的工程树立在群众心中的形象。

△图片来源:douban.com

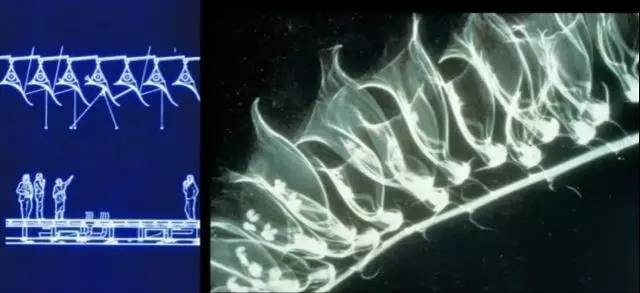

皮亚诺联手罗杰斯共同参与了此次项目的竞标,打破常规的方案在开始就吸引了评选者的目光,一举击败了680个方案。

△图片来源:douban.com

但是,皮亚诺和罗杰斯两人的设计方案有2个巨大的“缺陷”:

一是,在当时整个巴黎建筑都崇尚历史文脉,细节精致的潮流中,他们反其道,将大部分的结构都裸露在外。电梯、扶梯、管道等,这些既是建筑的结构,也成为了装饰的部分。

二是,在寸土寸金的位置,“浪费”了一半的空地做广场。

△图片来源:douban.com

但福祸相依,也正是这2个“缺陷”,得到了蓬皮杜总统的肯定。

蓬皮杜艺术中心建设之初,也因为政局动荡,遭受不少波折,但好在1977年建成了。

△图片来源:douban.com

建成之初,因为和周边环境的格格不入,遭受了不少建筑家和理论家的嘲讽,甚至有人说:这里是巴黎视野最好的地方,因为只有在这里才看不到它。(这是有夺笋呐。。。)

而皮亚诺和罗杰斯两人也在这个项目结束两年后,没有接到任何一个新项目,因为没人敢造一栋蓬皮杜艺术中心了,巨大的争议让甲方望而却步。

但如今,我们看蓬皮杜艺术中心的参观数据却在众多巴黎国家级博物馆中遥遥领先。

△图片来源:douban.com

1997年1-9月的参观人数达到440万,达到法国所有国家博物馆参观人数的三分之一。

2016年,卢浮宫、奥赛美术馆因受巴黎恐怖袭击导致访问人数减少,蓬皮杜艺术中心却逆势增加了9%,达到了333万。

建筑的魅力丝毫不减当年。

“当时的巴黎充斥着体制化的建筑,齐整、严谨、肃穆的形式给人震慑的力量,那里的社会生活使我们想要设计反体制的建筑和开放灵活的空间,它能让人感到惊喜和好奇——文化中心不该只为精英服务,同样为大众服务,应该平易近人。”

——伦佐·皮亚诺

皮亚诺认为这栋建筑就像是一尊蛰伏于巴黎优雅古城区的庞然巨兽。

△图片来源:archcollege.com

这栋建筑展现了当时33岁皮亚诺和36岁罗杰斯的疯狂,也象征了那个年代巴黎人民的“疯狂”。

但这种“疯狂”并不是恐吓式的癫狂,而是面对未知充满好奇,并指引他们为城市人民创造公共生活空间。

当满城全是文化性的纪念建筑时,城市肌理同城市空间发生了矛盾,皮亚诺身为建筑师的责任感就显现了出来,他必须舍弃黄金般的土地,预留空间,为城市生活和事件的展开提供场地。

△图片来源:archcollege.com

于是,蓬皮杜艺术中心就将脱俗与世俗结合起来以聚集人群,建筑前的广场俨然成了精彩叙事的一部分。

△图片来源:archcollege.com

蓬皮杜艺术中心更用一种挑衅的姿态,增加了文化机构和公众之间的“接触面”,以更具有活力的开放艺术空间取代了传统博物馆僵化的疏离感。

这是一种勇气,也是一种疯狂。

皮亚诺——十足“炫技派”

1998年,皮亚诺获得普利兹克奖。

普利兹克评委会评价道:

“皮亚诺的技术是真正艺术大师的技术,他还从不允许技术支配他。他深深地被材料、工匠的感觉和自己能做什么的直觉所吸引。他的建筑体现了稀有的人文主义。他已经证明了自己对光线的精通以及对各种建筑类型的熟练掌握。皮亚诺是一个扎根于信仰的“魔术师”。

是的,他不仅是一个善于在大地创造的魔术师,还是一个有着信仰和追求的魔术师。

除了前面提到的蓬皮杜艺术中心,在皮亚诺的许多作品中,都让我们看到了他对技术的狂热,对工艺,材料极致的表达。

△日本大阪关西国际机场

图片来源:archcollege.com

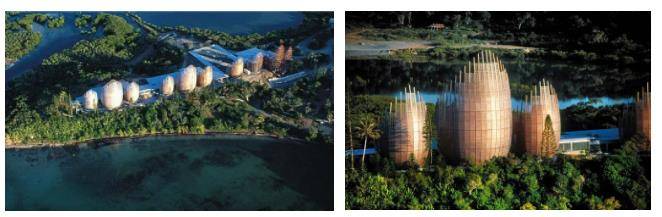

△芝贝欧文化中心

图片来源:archcollege.com

△纽约时报大厦

图片来源:archcollege.com

皮亚诺从小出生在建筑工匠世家。童年时期,他常常沉浸在把玩材料,感受空间结构的快乐中。一片片的材料和堆积起来的空间几何形态成为了皮亚诺日后建筑生涯的开端,也成为了他热爱建造的起点。

这样的童年经历造就了他的“技术性思维”,他对项目的认知以及问题的解决方面,常从应用科学技术的角度出发,不断捕捉建筑结构、建筑构造,建筑设备技术与功能和造型之间的连接可能性,探索技术与艺术的合一。

△皮亚诺的父亲

图片来源:archcollege.com

这首先体现在他对建筑材料特性的充分发挥。

金属、石材、木材、钢筋混凝土、玻璃等都是他的最爱,尤其对木材、钢、玻璃这3种材料情有独钟,并将其用到极致。

在芝贝欧文化中心项目中,木材成为他重要的建筑材料。

△图片来源:archcollege.com

他结合了当地土族传统棚屋建筑,用木材与钢配合上“编织”的结构模式,十分巧妙地把竹编式的造型与自然通风结合起来。

建筑采用双层外皮,气流可以在木制肋板间自由流通。

△图片来源:archcollege.com

用板条组装成独立的木板,然后将木板固定到肋架上,双层结构能使空气在两层胶合板之间自由流通,外壳的开口也经过特殊排列,可利用海上吹来的风并产生所需的对流,极大减少了对机械空调的需求。

让身处热带的当地人也感受到一丝清凉。

△图片来源:archcollege.com

此外,在瑞士伯尔尼东郊建造的保罗克利中心博物馆,是对钢材料的极致运用和表现。

△图片来源:archcollege.com

项目场地一边是弯弯曲曲的高速公路,另一边则是阿尔卑斯山。为了迎合放眼望去,满眼都是庞大山丘和广阔农田肌理的场地,他运用钢结构建造了一件如同雕塑品般蜿蜒曲折的博物馆。

△图片来源:archcollege.com

整栋建筑的曲线形屋顶都是由长条形钢梁一一焊制而成的,三座蜿蜒起伏的“山脉”极妙地呼应了远方的山丘和公路的曲线。

由于整个屋顶的结构有十分复杂的几何曲率,所有钢梁都是靠手工一一焊接的。这样的作品本身就成了一件美妙的雕塑,仿佛从大地上生长出来一般,具有鲜明的个性特征。

△图片来源:archcollege.com

皮亚诺做为“炫技派”还有一个非常重要的特点,细心观察他的作品中,他经常会用到一个非常重要的构造要素——拼组件。

像梅尼尔博物馆的“叶片”,和刚才提到的芝贝欧文化中心的“盒子”都属于拼组件。

△梅尼尔博物馆

图片来源:archcollege.com

如果我问你,当你身处在博物馆或者美术馆中,最吸引你关注的空间的点在哪里?

有人会答结构,有人会答材料

而皮亚诺认为,是光。

所以他在设计梅尼尔博物馆时,十分注重从顶部流泻下来的自然光。

△图片来源:archcollege.com

这栋建筑中,他将曲面预制混凝土反光板吊挂在钢结构上,即我们刚才说的“叶片”,自然光透过这些“叶片”将从北面而来的自然光源神奇地漫射于展厅中,形成了独特的艺术氛围。

△图片来源:archcollege.com

“叶片”秩序化排列和组合彰显了清晰的结构与科技的美感。

这种“叶片”就是他非常喜爱的拼组件之一。

皮亚诺热衷于“拼组件”的使用,他们往往形式感突出,能够产生强烈的视觉刺激。

△高等艺术博物馆扩建,亚特兰大

图片来源:archcollege.com

而且“拼组件”也常赋予了某种功能的意义,比如梅尼尔博物馆中,“叶片”让室内空间弥漫着均匀的漫射光;芝贝欧文化中心一个个矗立的“盒子”提供了自然的通风环境,打造了舒适的室内环境。

△图片来源:archcollege.com

技术上来讲,拼组件的使用能够极大提高建造的进程和效率。美学上来讲,通过拼组件的调整和增添也能迅速修改建筑的外形和气质。这完全满足了皮亚诺对秩序化和高效率的追求。

皮亚诺曾说:“我是工匠的儿子,所以开始做建筑时也像造房子一样一件一件地添上去。建筑不仅是将东西布置在一起,它关乎幻象、记忆和质感。”

诚然,我们不仅在建筑中看到了皮亚诺的幻象,记忆和质感,也看到了秩序,精致和美感。

△Stavros Niarchos 文化中心,雅典

图片来源:ADCNews

皮亚诺虽然注重用技术解决问题,但他并非是盲目的“炫技派”。那些盲目崇拜技术的人,常常不管建筑位置,场所和文脉,运用大量高技术材料和结构工艺,其形式也常常与环境冲突。

△加利福尼亚科学院,旧金山

图片来源:ADCNews

而皮亚诺则更多考虑了历史,文化,自然以及规划的因素,回溯当地的历史文脉与场所特性,进而探索新技术、新材料的潜力。

我想这两者之间是有巨大区别的。

“理性不会唱歌,直觉才会”

皮亚诺说:“理性不会歌唱,直觉才会。”

他认为,好的想法都不来源于理性,它们来自于知觉。

他很形象的将建筑设计过程中的理性思维比喻为面包,直觉思维比喻为果酱,两者都不能过多或过少,在追寻好奇心的路上,理性和知觉都需要。

我们看到他在建筑中清晰和理性的表达方式——对技艺的驾轻就熟,对材料的独到把握,对秩序化的追求。

△日本大阪关西国际机场

图片来源:archcollege.com

也看到了他在每一次尝试的灵活性,开放性以及多变性。

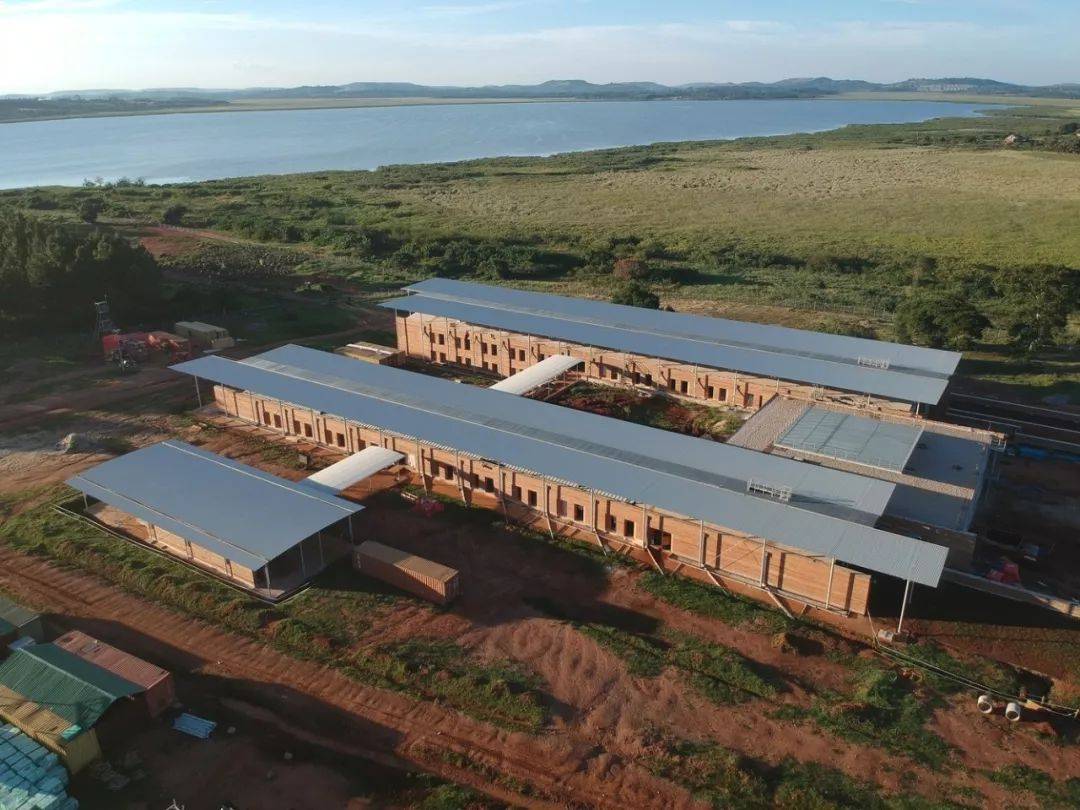

在乌干达的儿童外科医院,皮亚诺建造了非常厚的夯土墙,它们可以充分利用当地长时间的光照,尽可能吸收太阳能,供医疗设备使用,这对于医院来说是很重要的。

△图片来源:archcollege.com

“建筑不仅仅是关于建造、技艺和务实。你必须表现出欲望。”

这种欲望,我想就是一种好奇心,一种想不断探索每种建筑可能的好奇心,它不流于对高科技术的炫耀,不满于对方需求的满足,不止于功能的完善,而是探索出任何可能的可能性。

△图片来源:archcollege.com

正是因为欲望与好奇心,才让每一次建筑实践都能达到环境、功能、形式、文脉、自然的多重合一,建筑才具有了艺术性和社会性。

这不由得让我想到了皮亚诺的一个爱好——帆船。

皮亚诺喜欢船,他认为帆船是世界上最美的事物,他甚至常常花一整天的时间去观察帆船,连妻子也不理。

△图片来源:archcollege.com

他提到帆船的时候经常提到一个词——“轻盈”。这恰恰与他所从事的建筑行业截然相反,建筑作为人类的庇护所,必须要呈现出沉稳、厚实的特点才能给人安全感。

而皮亚诺所说的“轻盈”,其实恰恰是他所讲的“欲望”的表达,他认为“轻盈”是在与“重力”抗争,重力常常是固执的,天然的,但“轻盈”才应该成为人们所追求的。

所以,我们看,皮亚诺的许多作品里也常有“轻盈”的痕迹,似乎要超脱地球的重力“飞”了起来。

△热那亚旧海港复兴

图片来源:archcollege.com

△伦敦塔桥大厦/碎片大厦,伦敦

图片来源:archcollege.com

△Stavros Niarchos 文化中心,雅典

图片来源:ADCNews

皮亚诺童年的每个周末几乎都是在热那亚的海港度过的,来来回回摇摆的船,让他觉得似乎所有的事物,建筑,城市都在飞,都在“漂浮”。

相信童年时期的“漂浮”记忆也是皮亚诺日后追求建筑轻盈性,反叛性的重要来源。

中国首作——让“苹果核”变成诗意园区

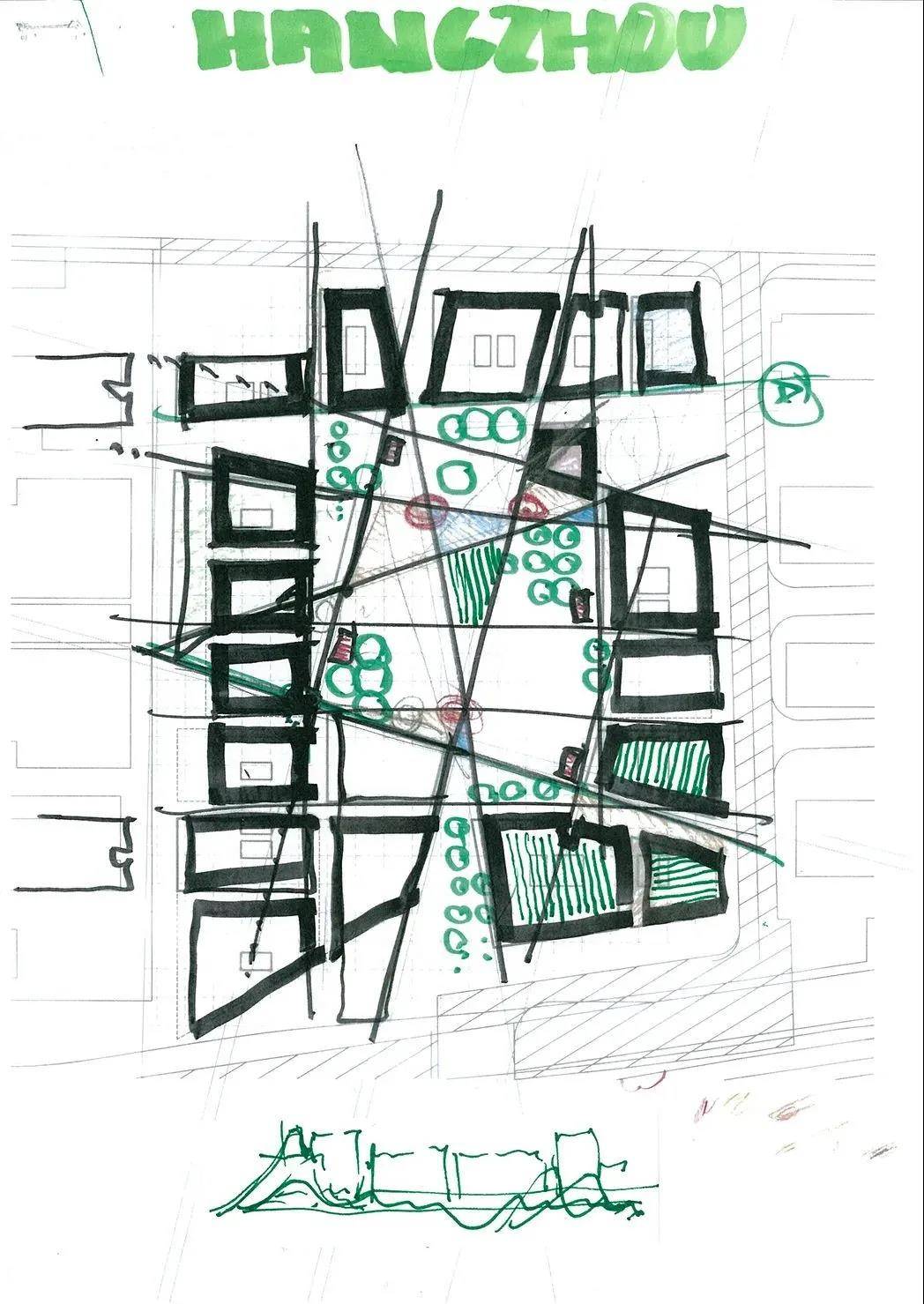

皮亚诺在中国的首作是位于杭州西湖和西溪湿地之间的天目里。

△图片来源:天目里官方

业主是江南布衣集团与goa大象设计。整个项目不仅是2家公司的总部,也是一个集写字楼、美术馆、影院、酒店、品牌买手店等多商业空间于一体的综合性艺术园区。

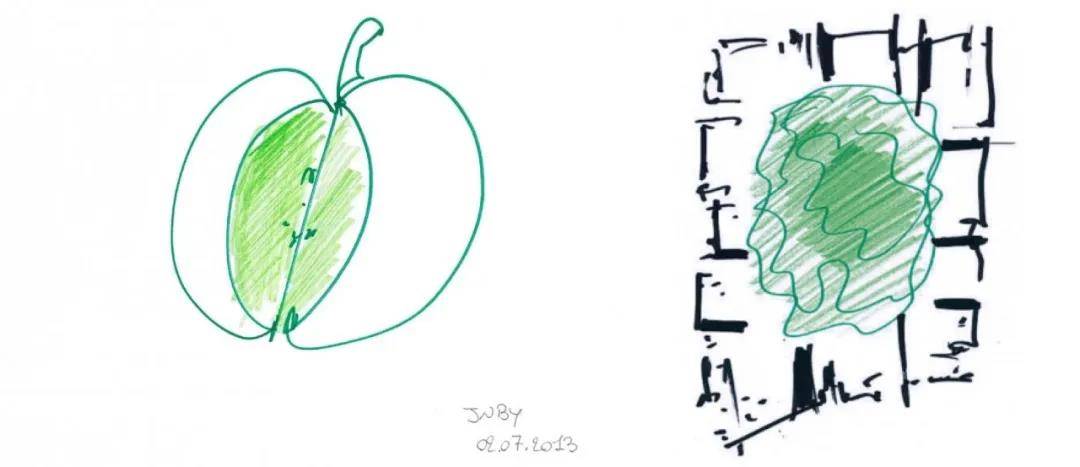

整个项目用地260m*175m,呈梯形状的布局。项目的设计概念就是让建筑围绕整个基地,从而围合出一个超大广场,这个中心广场就成为人们的社交中心。

△图片来源:伦佐·皮亚诺建筑工作室

(Renzo Piano Building Workshop)

用皮亚诺的话说就是“一个苹果,在硬质界面的包裹下,有了柔软而丰富的内核。”

△图片来源:伦佐·皮亚诺建筑工作室

(Renzo Piano Building Workshop)

这个内核成为了城市中心,也可以说是“公园”或者是“绿洲”。

整个园区做围合式的布局,很大程度上保证了各个建筑之间的采光与通风。然而广场上的采光就成为了棘手之处。

为了让“城市中心”获得更多的空气和阳光,皮亚诺将原本可以建成11层的楼体降至了9层,并且在7层和8层还做了退后的处理,这样保证了光线在斜射入广场上不被建筑物遮挡。

△图片来源:天目里官方

为了打造广场的聚集性,皮亚诺还在建筑的底层用了大量的玻璃和通透结构,保证了视线的可达性和渗透性。

△图片来源:天目里官方

这样广场的设计,不得不让人想到,当初皮亚诺舍弃掉大部分的黄金地皮而打造成的蓬皮杜艺术中心广场。

天目里的广场也成为了丰富活动和事件发生的场所,人们彼此交流、会面发生在这里,塑造了广场的生命力,也给天目里带来了生机。

△图片来源:天目里官方

平面上,天目里像是一个“苹果核”,纵向上,皮亚诺也将其打造成了极为丰富的生态系统。

从上而下,不同的标高给我们带来了丰富的视觉效果:下沉庭院——地面植被+镜面水池——露台外挂花箱——屋顶花园。

△图片来源:天目里官方

皮亚诺在设计任何一个项目的时候,都喜欢在场地周围走走。天目里建设之初,他多次游走于杭州,体验当地的风景,品茶,赏西湖。

皮亚诺说:“我并不想让天目里成为纪念碑式的建筑,我更关心建筑与环境的和谐。”

诚然,经过八年的精心打造,天目里不仅游客众多,人来人往,经济活跃,建筑给人带来的人与自然的和谐更是同整个杭州城的环境基调和文化底蕴相得益彰。

△天目里的时尚概念店

图片来源:baidu.com

天目里的商业形态众多,几乎不能一一列举,书店、时尚概念店、剧场演出、音乐展览等等。每一个地方都有自己独特的品味和风格。

与其将这里称为是商业综合体,倒不如说这里是一个研究如何生活、艺术与新消费主义的概念实验基地。

△图片来源:茑屋书店

我相信天目里后期所形成的商业氛围、艺术氛围以及生活氛围都是皮亚诺所未料到的,但恰恰是他对“中心广场”的重视与规划,才让后期如果众多的生活轨迹,人文轨迹在此诞生!

可以说,皮亚诺以其对建筑技艺、场所、自然、场域等的思考,为世界创造出了许多经典建筑。

他通过对技术、艺术以及功能的协调,把技术的应用推到了一个前所未有的高度。他对建筑本质的追求,对轻盈性、开放性、灵活性的追求更让我们看到了他身上具有的身为建筑师的执着和信仰!

△文中部分图片源于网络,如有侵权,请联系小编~

-End-

欢迎转发文章到朋友圈

更多设计专业知识,小伙伴们点击“阅读原文”即可。

↓↓↓

-End-

欢迎转发文章到朋友圈

复制链接

复制链接