dop设计(ID:dopdesign)原创

作者丨予荣

编辑丨予荣

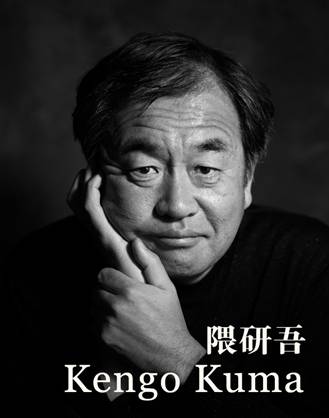

2020年东京奥运会落下帷幕。作为奥运会和残奥会的主赛场——日本新国立竞技场由隈研吾操刀设计。

△图片来源:archcollege.com

不同于以往奥运会主赛场追求“高大上”的竞技效果和体育精神,日本新国立竞技场以木为主要材料,呼应场地所在的周边环境,营造出典雅清秀的赛场气氛。

△图片来源:archcollege.com

东京主赛场沿用了日本传统建筑中“屋檐”设计。“屋檐”是一种适应日本本土气候的建构元素,这样的结构能够为看台遮蔽阳光风雨,引入宜人微风,是一栋妥妥的“环保型建筑”。

△图片来源:archcollege.com

这恰恰是隈研吾的设计特色——材料朴实,细节精致,典雅沉稳。

在隈研吾三十多年的从业经验中,他的作品遍布二十多个国家,但他的作品从来不是千篇一律,而是各具特色,尤其是在材料的选择使用上,更能彰显建筑氛围与地域特性。

竹、木、纸、土、石、金属、玻璃等多种材料都是他的“心头好”,通过堆叠、排列、变形、编织、粒子化,隈研吾让建筑的表达实现多元化。

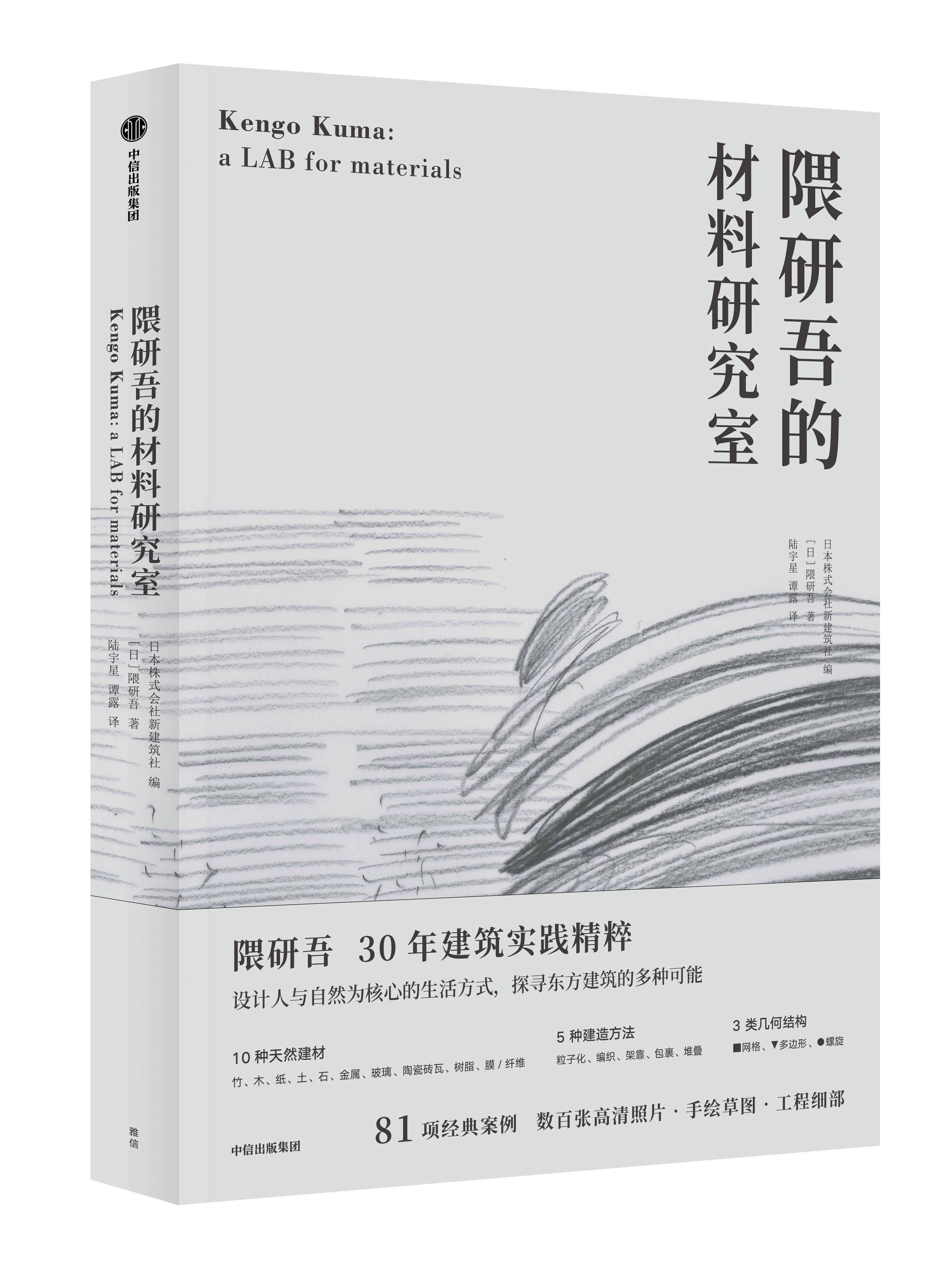

他曾在新书——《隈研吾的材料研究室》中写道:“遇到新的材料,新的时代就开始了。原因很简单,建筑是用材料做出来的,材料决定建筑。”

△图片来源:baidu.com

今天我们就好好聊聊隈研吾的材料观,以及他是怎么结合具体情况运用材料的。

无趣的混凝土

工业革命后,建筑界一度热爱使用“混凝土”这样的材质表达经济的腾飞与科技进步的喜悦。建筑的发展也一度呈现出高楼林立的“混凝土”气象。

△图片来源:视觉中国

许多建筑大师也钟爱这种材料,有着“混凝土诗人”称号的安藤忠雄是一个。

诚然,混凝土快速便捷的建造方法使得建筑上的多种构思都可以实现,也满足了当今社会快速建筑的发展需要。

但是在隈研吾看来“人们也失去了自己曾经建立起来的最重要的东西。”

隈研吾认为混凝土太无趣了。单一的混凝土材料让建筑千篇一律,毫无表情,建筑师们失去了对材料的想象力,建筑的表现力变得乏味贫弱。

△图片来源:baidu.com

隈研吾曾表示道:“如果我们用混凝土做建筑,那么你完全不需要考虑结构,细节的问题,只需要按照构思做框架,然后把混凝土浆灌进去就可以了。”

话里话外都表达了对“混凝土”这种材料的鄙弃。

隈研吾不仅说到还做到了。他的建筑生涯最大的特点就是一直用不同的材料进行多样尝试——用面料纤维打造建筑,用木粉做成新款跑鞋,用瓦片的结构做室内装饰。

△Camper 专卖店

图片来源:archdaily.cn

他始终认为建筑是一次愉快且有意义的工作,绝不是简单的物质拼接。

完工于2002年的度假村式酒店“长城脚下的竹屋”,是隈研吾在中国较早的项目。这是一栋以“竹”为材料和主题的酒店。外结构与内装饰均采用了竹子这种材质。

△图片来源:archdaily.cn

当时几乎所有的施工单位都认为竹子不能用来做结构材料,但隈研吾为了延长竹子的寿命,先用钢板将其加热,然后再涂上一层油,保证了其内部的干燥性和稳定性。通过竹子间有序化的排列实现了这栋“竹林”酒店。

△图片来源:archdaily.cn

“对于专业人士而言,一个技术被用了一百多年以后,不去考虑创新,不考虑新的可能性,这是非常无趣的事情。”

——隈研吾

他将材料看作是建筑与环境之间的媒介。多种材料的尝试,以及材料本身所传递出来的肌理、色彩、触感更是一栋完整建筑不可缺少的部分。

隈研吾的材料观

2011年3月11日发生的东日本大震灾与灾后重建,进一步强化了隈研吾的材料观——选择与场所和文化相适应的材料、结构与技术,追求建筑与自然的共生。

相比于混凝土带来的不可见性与厚重感,隈研吾偏爱传统材料与工艺造法,力图从建筑外观与性能上都能够与周边环境呼应。

隈研吾的材料观可以体现在以下2个方面:

1、创造透明感

创造透明感是隈研吾建立起环境连接的第一个手段。提到透明感,你一定不陌生。对,前面我们就以一篇文章专门介绍了妹岛和世的“透明空间”。

所谓“透明感”,一方面指的是物理空间的透明。透明或半透明材料的选择是实现室内外空间流动的重要手段,密斯的“框架+玻璃”是实现的方法之一(这里我不在赘述,感兴趣的朋友可以去看《妹岛和世:如何让空间变透明》这篇文章。插入跳转链接:https://mp.weixin.qq.com/s/M1XmojqXtgvsVj-W3LrNZg)

↑↑↑↑

此处有链接

△图片来源:baidu.com

隈研吾的根津美术馆就是如此。他将起支撑结构的柱子直径缩小在10cm左右,保证了视线的通透与流畅,也保证了柱子作为立面划分的轻快感。

△图片来源:baidu.com

“透明感”的另一方面指的是内在的透明性。这种透明不依赖物结构的通透,企图通过人的感知能力暗示空间与场所之间的关系。空间给人带来的体验和情感传递就显得非常重要。

隈研吾在这里创造了“间隙”这一存在,所谓“间隙”就是建筑结构预留的缝隙,正是这些未被隔绝于外的缝隙才使得自然界的风、光、声音得以进去,丰富人在室内空间的感知,模糊室内外的界限,营造出模糊感与透明性。

比如前面提到的“长城脚下的竹屋”,就通过竹子之间疏密远近的排列和调节,实现了建筑与自然界的互动。

△图片来源:archdaily.cn

2、营造粒子感

隈研吾认为 “人们判断一个空间的大小、远近、生物性、地位,往往要通过空间中一个一个的粒子,当人们看到这些粒子的时候会觉得很放心。”

这种粒子感的打造,是隈研吾处理材料非常高超的一个技法。

空间尺度是营造这种粒子感的重要手段。对建筑空间的打造某种程度上也可以认为是对建筑体量和材料的拆分,并建立起宜人的尺度关系,或远或近的关系给人带来不同的感受与体会。

隈研吾设计的浅草文化游客信息中心是一典型案例。

△图片来源:archdaily.cn

从建筑体量来说,隈研吾以“五重塔”作为建筑的原型,并且在纵向上划分出长短不同的体量,从而将单一的外形分解。层与层之间由不水平的直线切割形成“间隙”,让人的视觉上有所缓冲,拉近了人与建筑之间的距离,加强了氛围的营造。

△图片来源:archdaily.cn

在材料处理上,建筑位于人群密集之地,建筑立面的格栅不仅要保证足够大小,还需要根据间距疏密对室内外视线做强弱变化处理,一方面满足室内隐私需求,另一方面丰富的格栅变化让人产生亲切感与安全感。

△图片来源:archdaily.cn

这就是隈研吾所谓“粒子感”打造的方法。

所以,隈研吾的材料观体现在透明感与粒子感的营造,但无论是哪方面,都需要与建筑功能以及场所环境结合。

东方材料,东方风格

隈研吾对材料,尤其是象征东方的材料——竹、木、石、纸等有着独特的偏爱,也造就了不少建筑界的经典作品。

我们在这里就以材料作为分类,欣赏一下隈研吾的“东方风格”。

1、竹

竹具有生长快速、材质坚韧、抗拉强度高等优点,是颇具东方味道的材料。

隈研吾在建筑设计中首先将竹材作为结构性构件使用,典型的案例就是我们前面提到的长城“竹屋”。

△图片来源:archdaily.cn

隈研吾通过对柱子的处理,并且合理排列,营造了曲径通幽的“竹林氛围”。

其次,隈研吾把竹材作为装饰构件使用,利用竹子本身的色彩打造柔和的室内效果,并起到划分空间的作用。

2003年隈研吾设计的日本滨松市滨名湖花博会入口,就把直径60mm的原竹通过绳子和螺栓固定在顶板上悬吊下来,形成阵列,纵向的竹子依次排开,为游客打造了穿越竹林一般的空间体验。

△图片来源:baidu.com

入口处顶面的竹子排列给游客心理暗示,完成空间划分与入口序列的氛围营造、

2005年,日本尾花泽市银山温泉·藤屋,隈研吾采用了日本传统的“帘虫笼”编织工艺,对竹篾上竹节位置的对齐和错位获得了自然随机的视觉效果,不仅能够分割视线,还呈现出了动态有机的界面特征。

△图片来源:baidu.com

2、木

木材是东方建筑中常用的材料,尤其是中国几千年的发展,木结构的演变发展早已渐趋成熟——斗拱,榫卯都成为后人拓宽现代建筑发展渠道,实现转型发展的重要资源。日本在木材料的运用上也颇有心得。

隈研吾在设计日本爱知县GC齿科博物馆研究中心,就匠心独运的选用了日本传统木结构工艺——“千鸟格”。

△图片来源:archdaily.cn

所谓“千鸟格”工艺,就是将三根木头各自开槽,彼此嵌合,不需要额外的连接件,这与中国的“鲁班锁”大同小异。

在博物馆研究中心的设计中,隈研吾就创新了这一传统工艺,选用了断面尺寸为30mmx30mm的木方,通过榫卯连接成木格构,每个网格都是50cm²。这种木格构不仅是结构单元,还通过拼接、组合、扩大成为了展品的陈设空间。颇有模数化的精彩和数理化的缜密。

△图片来源:archdaily.cn

而在福冈县星巴克咖啡·太宰府天满宫表参道店中,隈研吾则将正交的各自转换为斜交的立体格子,四根木方的组合代替了三根木方的交错,并且用不锈钢连接,增强了稳定性。

△图片来源:baidu.com

这样的结构从室内延伸到室外,颇有流动感,让人感受到了木材的魅力和特色。

△图片来源:baidu.com

3、纸

和纸是日本传统建筑非常重要的材料。隈研吾也热衷于采用这种材料打造“东方风情”式的建筑。

隈研吾对“和纸”这种材料进行了多种处理,比如说刷上柿漆和魔芋胶,提高纸的防水性能,增强材料的适用性。

他将纸作为建筑的围护材料,包覆在梁、柱外侧,或者直接把它作为结构材料使用。

△图片来源:archdaily.cn

巴黎安东尼·克拉夫档案馆的设计中,白色的幕墙就是由网状金属板浸入黄蜀葵做的纸浆当中构成。并且通过对纸浆浓度的控制以及干燥方式的不同呈现出不同的透明度,形成丰富的立面效果。

△图片来源:archdaily.cn

除了竹、木、纸三种材料外,隈研吾还对其他材料进行了多种尝试与实践。

Camper 专卖店用陶瓷片打造室内装饰和展示空间。

△图片来源:archdaily.cn

ONE@Tokyo 酒店用轻薄的织物来做室内的分割。

△图片来源:archdaily.cn

中国美术学院民俗艺术博物馆从当地民居的老房子上淘来的瓦片做界面。

△图片来源:archdaily.cn

可以看到,隈研吾充分尊重传统材料与地方工艺,他尽可能发挥出某种材料在建筑中的特性,或者通过对传统工艺的改造,或者通过材料之间有机的组合与变化,打造出温馨且颇具地域性的建筑特色。

尽管有人戏称隈研吾是“装修设计师”,但他在建筑领域对多样材料的探索仍然给我们带来了另一种思考方式和实践方式。

“回到材料,重建物质和人的关系”

隈研吾几十年的建筑生涯中,有庞大的奥运会场馆也有陈列虫子标本的小型建筑,但建筑无论是大还是小,他认为“人”才是决定他要如何建造这栋建筑的关键元素。

他曾说:“我希望能够站在一个个人的角度,个体对一个建筑的体验决定我接下来要做怎样的巨大的建筑。”

△勃朗峰大本营

图片来源:archdaily.cn

隈研吾关注人的感受,关注建筑与人之间的联系。在它看来,建立起这种紧密联系的媒介,那一定是材料了。

木、瓦、纸、竹等材料营造出来的尺度、氛围——透明感与粒子感,是与人直接最相连的建筑元素,是两者关联的核心所在。

△勃朗峰大本营

图片来源:archdaily.cn

不同材料之间的连接、结构、细节以及由此呈现出来的意象也都影响着建筑与人关系的变化。

△净土宗一行寺

图片来源:archdaily.cn

其实,回看今天这篇文章通篇都在讲隈研吾的材料观和他的种种应用,但归根结底,我们谈论的正是建筑的“场所性”和人的“在场感”,我们谈论的话题也始终未跳脱出建筑与人的关系范畴。

这种“在场感”,经由隈研吾的种种实践,我们能看到他的理解,那就是地域性、文脉性和创新性。

相信通过对隈研吾作品的分析,能够为中国建筑未来发展提供思考的方向。也相信未来中国的地域性文化和地域建筑发展的空间也会越来越广阔!

以上就是关于大师——隈研吾在设计领域的人生经历、设计理念、作品展示等的相关介绍和分享。

了解大师设计就要结合当时的文化历史、背景环境以及社会发展历程,才能更加深刻、明白的去剖析大师设计成果。这里小编推荐你了解大师作品前,看看这份《设计地图(历史版)》▽▽▽

△长按扫码了解地图

△文中部分图片源于网络,如有侵权,请联系小编~

-End-

欢迎转发文章到朋友圈

复制链接

复制链接