关键词:认知升级# 思维观念# 设计之外#

导读

你好,欢迎回到《dop设计实战指南-春节特刊》,咱们继续升级自身的观念。

本期是春节特刊的第3刊

我们将摒弃掉一个破旧的「工具观念」,开始之前,请你先思考以下问题;

1、思维导图是在帮你有效学习,还是在让你不会学习?

2、使用一件趁手的兵器战斗好,还是使用不同兵器战斗好?

3、为什么我不建议使用思维导图做学习笔记?

PS:本期内容比较烧脑,请做好准备,结尾我会再问你这3个问题。

引子

很多设计师朋友因为认识了「设计得到」和《dop设计实战指南》后,就像打开了新世界的大门一般,在18年最开始的春节特刊里,我推荐大家使用印象笔记和滴答清单来构建起属于自己的时间管理体系。而又在18年的国庆特刊中,我强烈的呼吁大家不要过度使用思维导图,因为他并不是什么万能钥匙。是有非常明显的局限性的。

下面我假装你已经看完前面的内容,并已经在使用这些文章中提到的工具开始着手改变自己的工作和学习系统了。基于这个大前提,我们进行以下内容的探讨:

一、印象笔记带给我的收获

如果你用过印象笔记,那么你应该会跟我有一样的感触;感觉印象笔记非常像一个我们自己采购的「知识仓库」,或者说我们自己搭建的「私人Google」。让我们从四面八方获取的信息都可以聚拢与一处,需要时,可以随时搜索和调取。

但是,事实证明,印象笔记的便签化和3级目录的管理体系,并不能很好的嵌入工作流程的关于与迭代。只是满足了对信息的“收集”与“粗加工”,并没有满足对“能力”和“技能”的整体梳理。

也就是说,印象笔记在绝大多数情况下,只是满足了我们快速收集信息和数据的需求,而非真正的重塑我个人的知识体系。

敲黑板,这个认知非常重要,如果你的确在使用印象笔记,那么你一定会有这样的体会。

换句话说,印象笔记可以很好的收集与整合四面八方的信息,导图可以梳理信息的结构,但是却不能很好的在工作中方便的调用这些整合好的信息。

这样讲可能还是比较抽象,咱们打个比方:

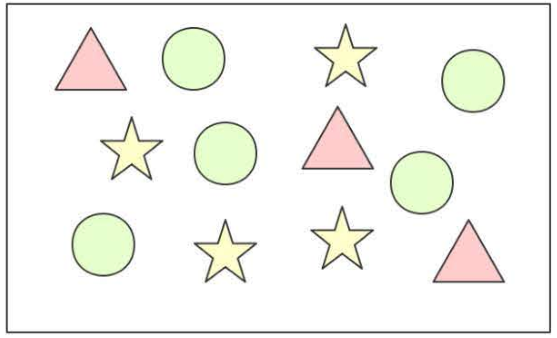

装饰材料与工艺的知识 ↑

假设现在我要学习关于“装饰材料与工艺”的相关知识。就像上图所示,我们可以非常轻松的把它们从不同的教程和资料上扒拉下来。然后导入到我们印象笔记的inbox体系中。

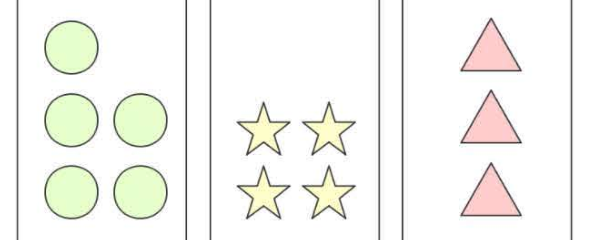

而后,用了知识管理的杜威十进制归类法,分门别类的将这些“材料”进行了划分和归类,石材归石材,木材归木材,工艺的归工艺,质量通病归质量通病,把杂乱无章的知识变成了图书馆。就像这样:

我们大多的人做知识管理应该都是这样的吧???你应该也是这样的,没错吧!

但是,我们回到真实的工作场景,当你碰到一个项目中的石材墙面坍塌了,需要分析原因和给出解决方案时,我们就完全懵逼了,因为没有一套切实可行的流程和框架把我们学到的东西给串联起来。导致我们思维力底下。而且每次解决问题老是犯同样的问题。

中招的小伙伴请在留言区举个手~~~

那为什么会这样呢?

我们每天都怎么拼命的去学习,结果还是遇到问题不知道怎么解决,这不贼尴尬吗?

二、学习知识与学习技能(流程)的区别

之前我对导图和印象笔记的使用方法是它可以非常快的调取到我的储存设备,只要分类清晰,标签系统好就是好的知识管理系统。的确也如此,毕竟这一步已经至少10倍的提高了对于知识的提取速度。所以,让我产生了知识越多,只要结构越好,就表示知识管理做的好~~~

所以,过去2年,我就一直停留在了“知识体系=逻辑结构清晰的结构体系上”;

也因此,直接导致我的知识体系面临2个巨大的问题:

问题1、从知识到技能,或者说从知识到应用这一步一直没有很好的办法去跨越。

当然,这里指的是,并不是面对一个专业问题不会去解决,而是面对同样一个问题,每次都用不同的方式或者冗余的方式去解决,不能把处理同一类问题的流程和所用到的知识最短时间内组织起来。所以导致每次面对同一类问题,总是需要不断的去组织大象里面各个已经分门别类好的知识;

比如,现在我碰到这样一个石材台面的案例,需要分析这种超薄台面是怎么做的,有什么风险。那么,我就必须去翻看超薄石材,金属铝板,人造石材的材料属性资料,同时,查阅其各材料的工艺做法等等。好不容易费了劲把这个问题解决了。很可能下次面对类似的超薄台面的东西时,我还得去回翻这些资料,而不是用我曾经已经确立过的这套方案。所以,导致碰到问题,就存在低水平重复的现象发生。

同时,因为不能形成一个好的框架和解决问题的方式,导致每次面对问题,都不能很好的交付出去,每次都得自己来擦屁股。

问题2、新旧知识之间的弹性和兼容性不高,导致新知识不能更好的插入旧知识的笔记和步骤中。导致很难不断的迭代解决问题的框架,而是增加冗余的知识。

这里叙述的可能比较烧脑,其实简单将来,我现在面对的窘境就是:“用印象笔记管理知识,是为既定的知识体系来服务的,并不是根据工作中面对的问题来服务的”,这就有点像按学科分类知识很像。

印象笔记的知识框架类比图↑

就像这张图一样,按照学科的分类逻辑,经济学的是经济学,材料的是材料,历史是历史。分类特别清晰,条理特别通畅,但是,我们真实世界中,面对的问题哪里是这样的呀,兄dei~~~

那么,真实世界的个人知识体系应该是怎么样的呢?

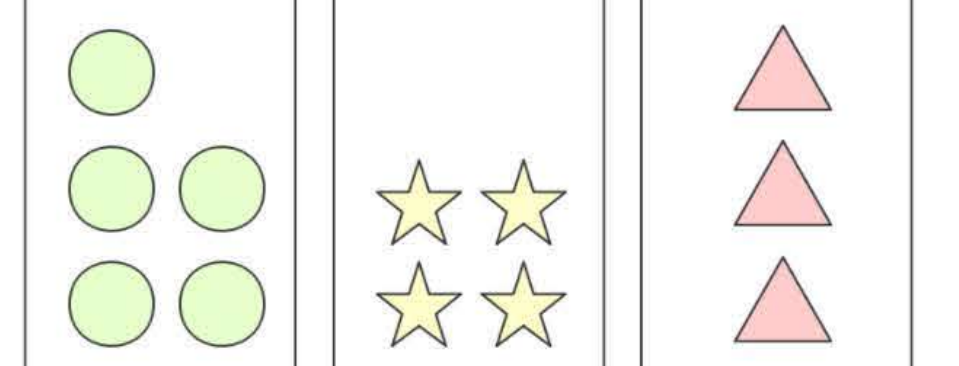

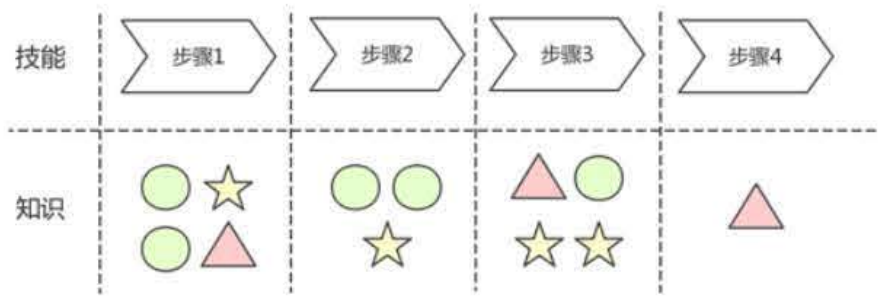

应该是这样的:“当我们面对一个问题时,能够很清晰的知道要调用那些学科中的那些知识,每个步骤应该怎么做”;就像下面这张图一样;

这才是真实世界中的解决问题的过程和其对应的知识体系的对照方式。

现在,请你想想是不是这样??

比如:

如何做好一个平面设计?

其执行步骤大概是:

分析诉求 → 构想元素 → 寻找素材 → 初稿洽谈 → 修改成稿

如何审核一套施工图?

其执行步骤大概是:

明确空间类型 → 浏览图纸系统 → 审核说明类图纸 → 审核平立剖的关系 → 分别审核平立剖的要点 → 填写审核清单

如何开一场会议?

其执行步骤大概是:

明确需求 → 会议策划 → 联系参会人员 → 会前准备 → 会中记录 → 会后总结 → 成果发送

..........

上面这些SOP流程每一步都需要不同学科的知识,而以工作流程为主的知识体系,能更好调动已经结构化好的知识;只有这样了,面对同样的问题时,我们的处理方式才是可以迭代的,才是“以始为终”的去搭建我们的知识体系,才是“学以致用”的方式。

正确的个人知识体系应该是以个人解决问题为中心的方式来搭建的。而不是以学科的知识体系逻辑。

三、工具结构带来了文化重构,但却导致思维遮蔽

那么,话说回来,为什么曾经知识体系的缺陷到了这一步,我才发现有那么致命的问题呢?

我想除了工作身份的转变外,还有一个原因是因为:“工具的结构,对我的认知形成了遮蔽。”

什么意思?

学会了CAD,所有的工作就全部靠CAD来完成,完全不用在某些方面更加快速的插件或软件来配合;

学会了PS,所有的创意内容都用PS来完成,其他工具都被你嗤之以鼻。

学会了思维导图工具,所有的笔记都用思维导图来实现,尽管自己的导图写满了密密麻麻一整页,

……………

王东岳先生↑

王东岳先生在他的课程「东西方文明分野的根本原因」中,对这种现象就有过详细的解读,其中一个推论深深的震撼了我:“东西方文化的不同,主要来源于思维方式的不同,而思维方式的不同,来自于语言逻辑的不同”。

这个假设如果成立,那么,就太吓人了,人创造工具,但也被工具塑造,能够突破现有工具的塑造需要很大的突破的勇气和强大的意志力。

回首过去几年,身边很多人,乃至我自己,一直被局限在印象笔记为主的“线性笔记”思维下,一些好的笔记习惯,如黄金三分法,康奈尔笔记都不使用了。而且学了思维导图后,什么东西都用导图表示。这一点非常吓人。

在这个知识随手可得的时代,我们不断的追求更高效率的工具以便拓展我们的思考力和解决问题的能力。结果,限制了我们思考力和解决问题能力的恰恰就是当时追求的工具本身。!!!

毕竟,我们的思考力不应该只有“发散思维”和“线性思维”。一些基本的平行思维、美学思维和逆向思维也同样关键。

今日得到

最近芒格的一句话久久的回荡在我耳边:“除非我能比我的对手更好地反驳我的立场。否则,我就不配拥有这个观点 ”

同理:“我们如果不能非常清晰的知道每个工具,每个知识的适用边界,那么,我们就要注意了,是不是我们已经陷入思维的遮蔽性了??”

好了,本期内容的确非常烧脑,但是,如果你读懂了它,那么你可能会有认知上的飞跃,当你再看到下面3个问题时,应该有属于你自己的答案了吧。

1、思维导图是在帮你有效学习,还是在让你不会学习?

2、使用一件趁手的兵器战斗好,还是使用不同兵器战斗好?

3、为什么我不建议使用思维导图做学习笔记?

最后,送给你一句话:“如果当前的生活,有不少无解的死结,说明你需要一次系统升级,你的思维方式需要彻底改变。”

这也是为什么你选择来「设计得到」学习,我选择做这些春节特刊的原因所在。

↑ 东晓 ↑ 欢迎一起交流

- 今天是dop陪你成长的第286天

和我们一起,每天5分钟,解决一个设计问题

复制链接

复制链接