文章来源:公众号:建筑小师

本文所涉全部内容,均来源于网络,如有侵权,请联系我们删除

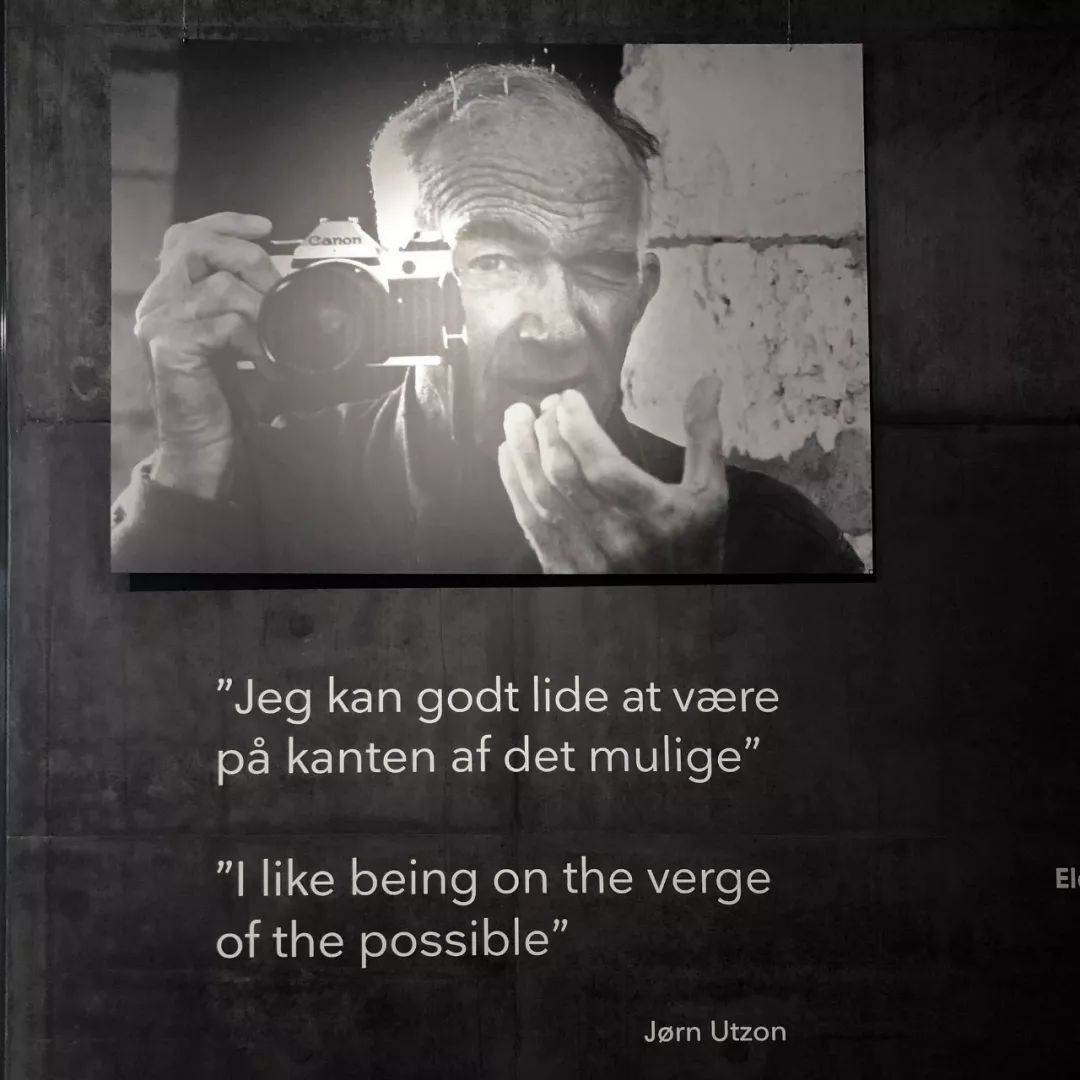

20世纪的建筑史上无法绕过的一个人物。因为种种现实原因,约翰·伍重(Jorn Utzon)一生中的建筑作品可谓廖廖无几,在悉尼歌剧院完工之后的40年职业生涯里,仅有6个作品落成,其中还包括2座自宅。

1918年4月9日,约翰·伍重出生于丹麦的奥尔堡。他曾经是一名优秀的水手,直到18岁,他还考虑去当一名海军的军官。1937年,19岁的伍重顺利进入丹麦皇家艺术学院建筑系,师从于施泰因·埃勒·拉斯姆森(Steen Eiler Rasmussen)和卡伊·菲斯科尔(Kay Fisker),两位总恩师均为丹麦建筑界的领军人物,并且也都是中国迷,其中,拉斯姆森还曾在北京设计过热电站。伍重耳濡目染,接触了大量的中国艺术文化,不知不觉影响了自己的建筑观念。

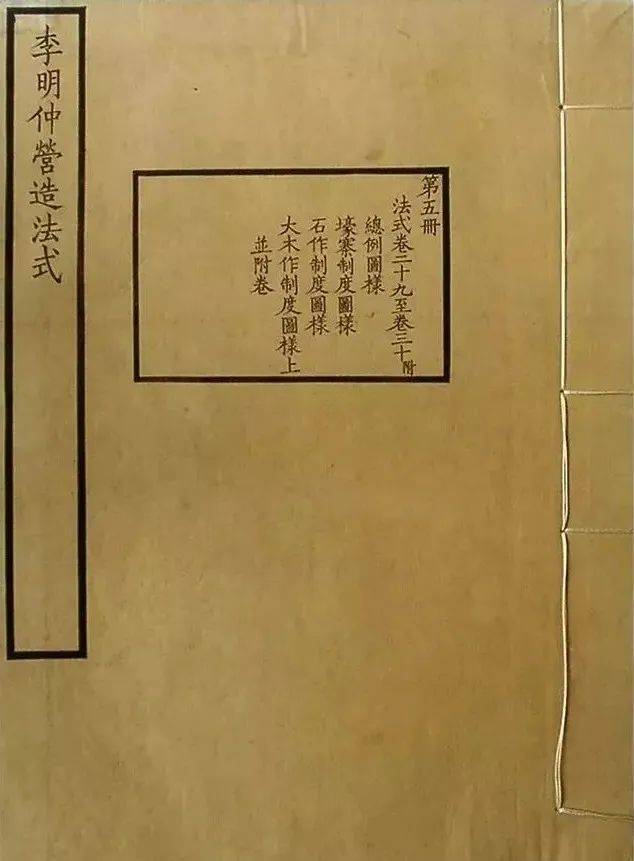

1938年,伍重第一次接触到了《营造法式》,怀着好奇研究书中的图样,注视着中国建筑的抬梁屋架而百思不得其解,此书激起了他对中国古建筑的兴趣,也让他开始踏上追寻中国建筑的人生旅程。

北宋李诫《营造法式》

1942年,伍重毕业于丹麦皇家建筑艺术学院。第二次世界大战爆发后逃往瑞典斯德哥尔摩,并受雇于瑞典建筑大师阿斯普朗德(Erik Gunnar Asplunde)的建筑事务所。在此期间结识了瑞典著名的汉学家「喜仁龙」,其对伍重的建筑理念的形成产生了重要的影响。「喜仁龙」是当时欧洲研究中国建筑与艺术史水平最高的一位学者, 他的一些观点直接影响到了伍重。喜仁龙曾这样描述中国传统建筑:

木柱从台基上升起, 经常达到可观的高度, 就像是在土堆和岩石上长满了高高的树林。曲线形的屋顶犹如飘动的柳杉树枝, 它们之间若有墙体的话, 常常由于巨大的出檐而导致的光影以及开敞的廊道、花格窗、栏杆等的作用而几乎消失。

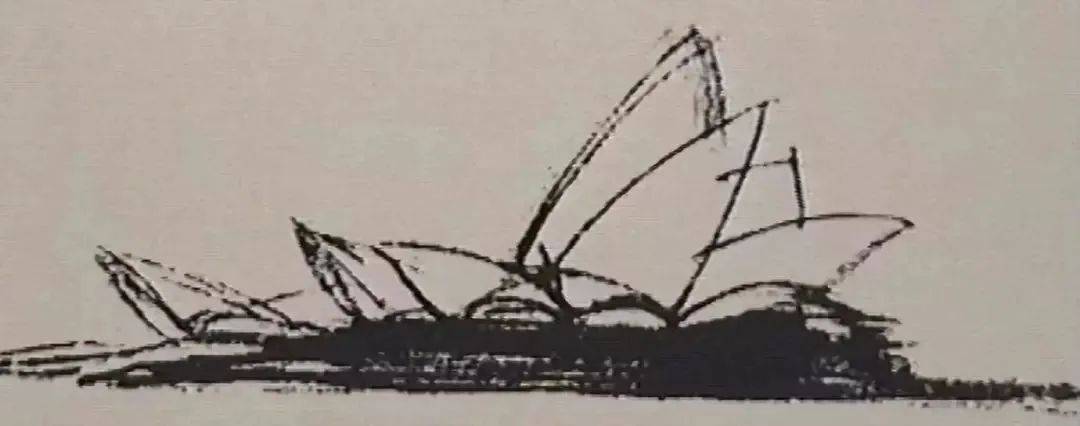

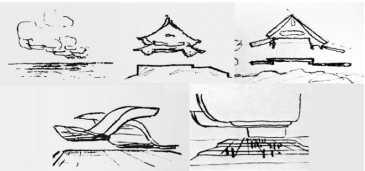

「喜仁龙」对中国传统建筑的这种精要的概括和理解, 在伍重后来著名的「基座与重檐」的概念草图中得到了反映,成为其建筑理念中最重要的组成部分, 而最典型的例子便是著名的悉尼歌剧院。

悉尼歌剧院,基座与重檐草图©http://www.archcollege.com/mobile.php?m=Index&a=details&id=41102&app=

后来,伍重去了芬兰首都赫尔辛基,和芬兰首屈一指的现代主义建筑大师「阿尔瓦·阿尔托」一起工作。阿尔托比伍重年长20岁,早已功成名就,名满天下。和阿尔托的合作被看作是伍重创作阶段进一步发展的重要时期,加深了伍重对有机建筑的理解。但伍重仍觉得自己不够充实,仿佛只有周游世界,从不同国家、不同民族的建筑中汲取养料,才是最直接有效的学习方法。

1948年,伍重开始周游列国。在北非的摩洛哥,当他看到当地的村落建筑时,感到十分吃惊。因为,那些朴素的建筑和周围的环境是多么和谐地结合在一起,完美而静谧。尤其是其中黏土材料的反复运用,深深地触动了伍重,并影响了他后来的设计。在美国,伍重特地去亚利桑那沙漠拜访了建筑大师「弗兰克·赖特」,他从赖特「有机建筑」的理念中受到了强烈感染。在南美洲,玛雅人和阿兹提克人的古代建筑遗存,同样引起了伍重的浓厚兴趣,那些巨大的水平平面再次触动了他内心深处的建筑灵感,成为他未来建筑设计中的重要表现手段。

1950年,伍重结束了自己的游历生活回到故乡,他创办了自己的建筑事务所。期间参加了一些设计竞赛,却极少能够得以实施,委托设计项目也相当少,这让踌躇满志的伍重很是郁闷。两年后,伍重分别在哥本哈根附近的赫列别克和霍尔塔建造了自家的住宅。这两栋建筑明显有着自由的空间处理与不对称的外部结构,矗立在钢筋混凝土支柱上,显然受到了有机建筑原则的影响。

1957年悉尼歌剧院筹建之初,年仅38岁的伍重寄去了自己设计的「贝壳」方案,当时的他在建筑界并没有什么名气。然而,作品奇迹般地被评委之一的Eero Saarinen从已被淘汰的稿件中抽出来,最终荣获第一名。悉尼歌剧院位于澳大利亚新南威尔士州悉尼市区北部的便利朗角,1959年3月动工建造,共耗时16年、斥资1200万澳币完成建造。令人遗憾的是,在建造过程中,因为改组后的澳大利亚新政府与约翰·伍重失和,使得这位建筑师愤而于1966年离开澳大利亚,从此再未踏上澳大利亚土地,连自己的经典之作都无法亲眼目睹。伍重走后,项目由Ove Arup接手。1973年10月20日正式投入使用,是澳大利亚地标式建筑,建成后受到人们的广泛喜爱。

悉尼歌剧院(Sydney Opera House)草图©网络

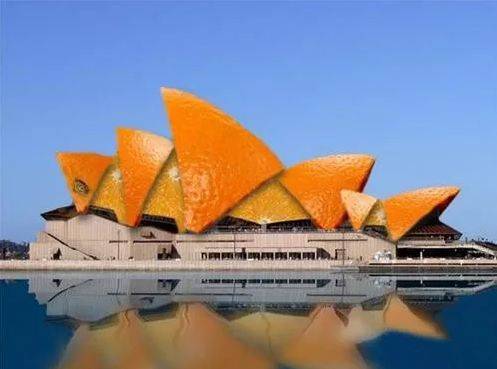

伍重在晚年时说,歌剧院的创意其实是来源于橙子,那些剥去了一半皮的橙子启发了他。而这一创意来源也因此刻成了小模型放在悉尼歌剧院前,供游人们观赏这一平凡事物引起的伟大构想。

伍重创造了一座超于时代的建筑,面对非议和恶意的攻击他创作了一座改变整个国家形象的建筑/弗兰克·盖里

悉尼歌剧院(Sydney Opera House)模型©网络

伍重的建筑在飞舞翱翔的屋顶与紧紧拥抱大地的台基之间形成一种张力,正是这种张力限定了建筑空间。台基边缘和屋顶底部标志着建筑向景观的过渡。在伍重的草图中,垂直结构被省略了,它唤起的是一种超越的升华感和宇宙意识。/菲利普·德鲁,《第三代现代主义建筑师》

1959年,伍重再次踏上游历之旅。他去了很多地方,如中国、日本、墨西哥、美国、印度、澳大利亚等。他去的最后这个地方成为影响他一生的主要因素。1959年,伍重来到中国, 并在北京拜见了《营造法式》研究第一人、建筑大师「梁思成」先生。伍重向梁思成请教了有关《营造法式》的一些问题。伍重在这个时候进行他的远东之行, 不禁使人想到《营造法式》对悉尼歌剧院的设计所产生的影响。

肯尼思· 弗兰姆普顿在他的《建构文化研究》中这样谈道:吸引伍重的是, 该体系的屋架并不像西方建筑那样呈三角形连接,而是完全由横梁叠加而成。在这种叠加结构中, 横梁与具有悬挑作用的斗拱相结合, 形成灵活多变的表形式。

亚洲之行回国后,伍重在赫尔辛基西郊的一片丘陵地带设计了一组影响至为深远的联排式院落住宅:金戈居住区(the Kingo Houses in Helsingor)。同一时期,伍重还在弗莱登斯堡郊区设计建造了一个住宅区:弗莱登斯堡住宅(the Houses in Fredensborg)。在这两个居住区中我们可以明显感受到中国皖南民居的建筑意向。

「喜仁龙」认为中国民居合院具有强烈的内外空间关系, 并可随着条件的改变而进行增减。这种对于中国民居合院空间的理解对伍重后来的「单元复加原则」产生了影响。伍重曾在丹麦《建筑》杂志上谈到单元复加原则:

以单元复加原则为基础,不仅可以满足设计和规划方面的要求,而且也可以满足扩建和调整的要求。原因就在于建筑的特点来自组合构件的总和, 而非构图或者立面造型

这种所谓的「单元复加原则」与中国传统建筑中通过数量有限的组合单元造就建筑形式的方法是相一致的。

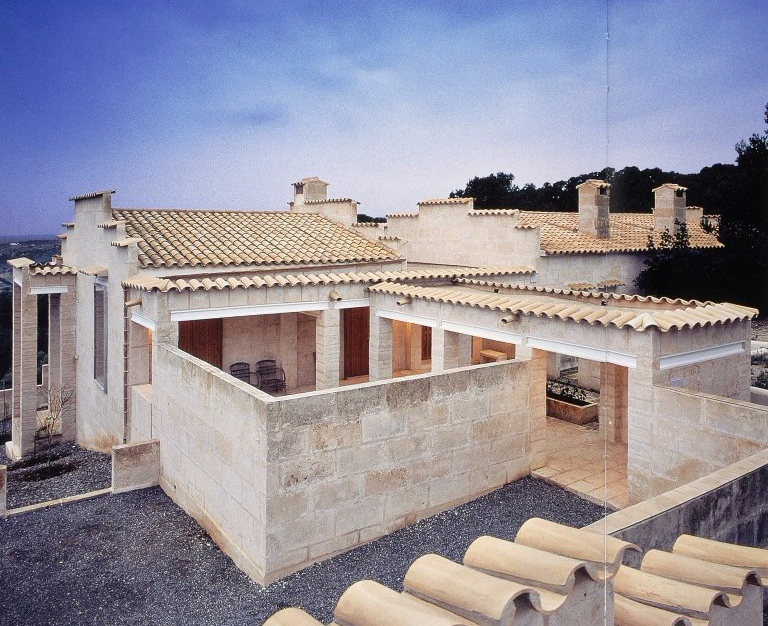

1966年,伍重带着尚未完成的歌剧院遗憾离开了悉尼。同年,伍重第一次来到被地中海包围的西班牙马略卡岛,决定在此选址建造自宅。Can Lis被许多建筑师和评论家称为二十世纪最美的住宅之一。自宅的五个体量通过院子串联,各自独立的指向通过碎片化产生,这种碎片化也是对他悉尼歌剧院中想法的延续。

西班牙马略卡岛,伍重自宅(Can Lis)©网络

1969年,任教于夏威夷大学的约翰·伍重,被邀请科威特议会大厦的设计工作。

科威特国民议会是科威特立法机关,位于阿拉伯海湾,是约翰·伍重在悉尼歌剧院已接近完成尾声时的另一作品,在80年代初建设完成。该建筑矗立在科威特湾的前面,既吸引眼球,又具前瞻性,把它的高瞻远瞩投向大海和更远的地方。

科威特国民议会大厦National Assembly(Kuwait)©网络

1976年,座落于丹麦哥本哈根的北部市郊的巴格斯韦德教堂建成。建筑在整体布局上中轴对称, 并沿纵向布置多重院落空间,与中国传统寺庙建筑的布局十分相似。教堂外观并不显眼,但是其内部形态却甚是飘逸,是伍重建筑生涯的重要里程碑。

哥本哈根,巴格斯韦德教堂(Bagsvaerd Church)©网络

1978年英国皇家建筑师学会授予约翰·伍重金质奖章,以表彰他的杰出创造,约翰·伍重曾感慨地说,是奖章治愈了他"悉尼悲剧"的创伤。

1994年,约翰·伍重的另一座自宅Can Feliz(斐利兹小屋)建成。在1960年代中期至1990年代,伍重绝大部分时间都在Can Lis那里度过,然而因为悬崖边的海浪冲击、过于刺眼的阳光以及太多人来参观等困扰,伍重决定建造第二座住宅Can Feliz,这次他选择了岛上偏远的内陆地段。在平面布局上,Can Feliz采用了与Can Lis相近的做法,在平面上分成了起居、厨房、卧室三大部分,不同的是这次伍重采用了大的屋顶将三部分覆盖统一,也再次体现了「基座与重檐」的概念。

西班牙马略卡岛,伍重自宅,Can Feliz(斐利兹小屋)©https://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/view/all/who/Utzon,%20Jorn/when/Scandinavian?res=2&os=150

2003年5月20日,85岁的伍重荣获第25届普利兹克建筑大奖。由于身体欠佳,伍重未能亲自参加颁奖仪式,而是由他的两个儿子:同为建筑师的詹·乌松和凯姆·乌松代为领取了10万美元的奖金。

伍重在获奖致辞里这么写道:当我的名字再一次以这种不同寻常的方式被提道的时候,我感到格外的高兴和满足。我不相信还有什么事情比作为一个建筑师更加让我快乐。这种快乐可以超越任何我得到的奖章和荣誉。

普利兹克奖评语

|

约翰·伍重是一位建筑师。他扎根于历史,触角遍及玛雅、中国、日本、伊斯兰的文化,以及其他很多的背景,包括他自己的斯坎德纳亚人的遗传。他把那些古代的传统与自己和谐的修养相结合,形成了一种艺术化的建筑感觉,以及和场所状况相联系的有机建筑的自然本能。他总是领先于他的时代,当之无愧的成为将过去的这个世纪和永恒不朽的建筑物塑造在一起的少数几个现代主义者之一。

位于丹麦故乡奥尔堡的Utzon Center,是伍重生平的最后一个作品。当时,伍重与同为建筑师的儿子受到邀请设计位于Limfjord峡湾岸边的这作品。建筑最终完成于2008年,同年伍重逝世。设计的主要灵感来自于奥尔堡的工业造船厂。建筑外立面采用高反射光的材质,弧形的屋顶引人注目,体量围绕出空间的处理,不免让人想起伍重之前在中东和地中海的设计。

奥尔堡,Utzon Center © utzoncenter.dk

2008年,约翰·伍重在睡梦中心脏病发逝世。

自然生长、基座、屋顶,都是几乎贯穿伍重设计始终的核心思想,启发伍重的灵感来源于人类历史许多文化的精髓。

弗兰姆普顿认为跨文化意向是伍重建筑的显著特点,认为他是在超越欧洲中知主义的过程中寻求设计的灵感。而这其中,东方建筑文化,尤其是中国传统建筑与艺术,更是对伍重的建筑创作起到了至关重要的作用,伍重和中国的渊源从建筑艺术到人生哲学都有着深厚的联系。

伍重绘制的系列草图©https://m.douban.com/note/651056210/?type=collect

约翰·伍重一生的辉煌只有一次但这一次已是传奇

|

丹麦建筑师协会

01

建筑师:约翰·伍重(Jorn Utzon)

/ 巴格斯韦德教堂(Bagsvaerd Church)

哥本哈根,丹麦

1976

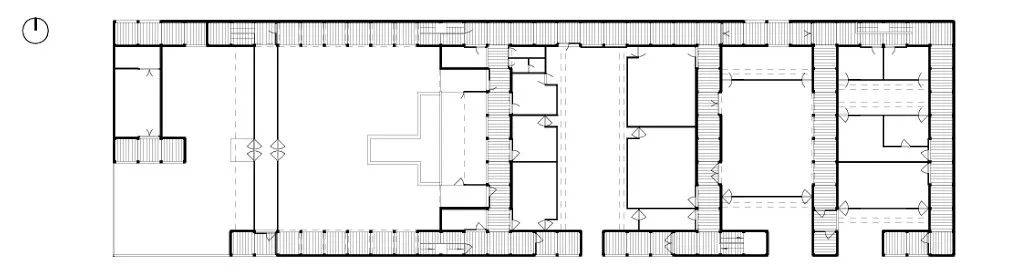

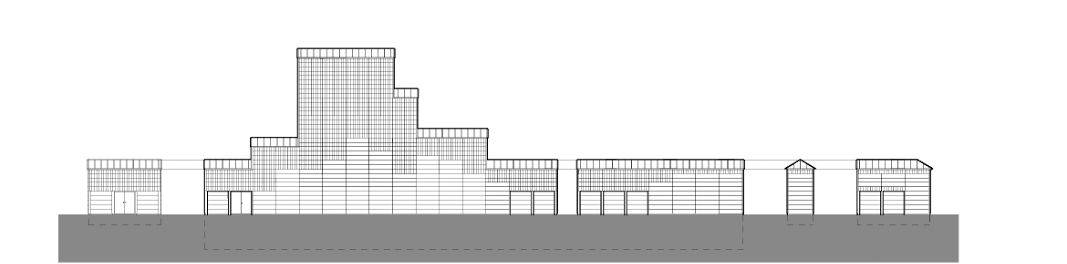

巴格斯韦德教堂,位于丹麦哥本哈根的北部市郊一块40m×100m基地上,1976年建成。建筑在整体布局上中轴对称, 并沿纵向布置多重院落空间,与中国传统建筑的布局十分相似。巴格斯韦德教堂被认为是“中国式的教堂”,该建筑从整体的格局到建筑的细部都受到了中国传统建筑的影响。

巴格斯韦德教堂(Bagsvaerd Church),鸟瞰图©网络

巴格斯韦德教堂(Bagsvaerd Church),鸟瞰图©网络

巴格斯韦德教堂(Bagsvaerd Church),平面图©网络

巴格斯韦德教堂(Bagsvaerd Church),平面图©网络

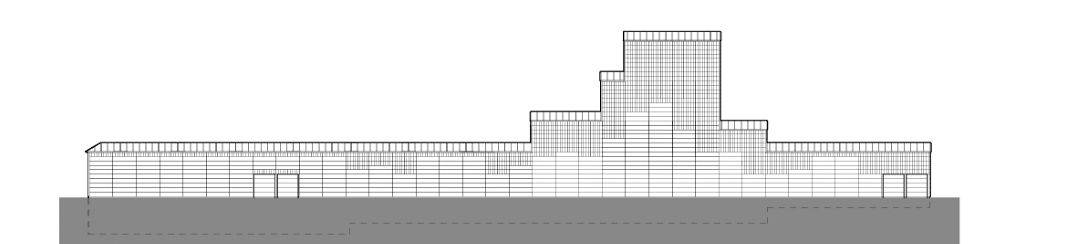

巴格斯韦德教堂(Bagsvaerd Church),立面图©网络

巴格斯韦德教堂(Bagsvaerd Church),立面图©网络

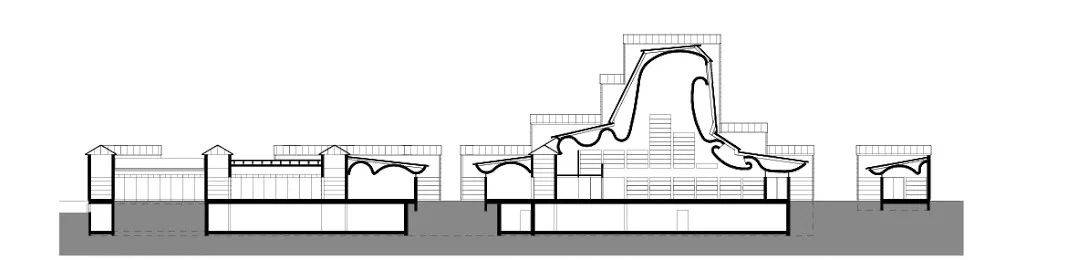

巴格斯韦德教堂(Bagsvaerd Church),剖面图©网络

巴格斯韦德教堂(Bagsvaerd Church),剖面图©网络

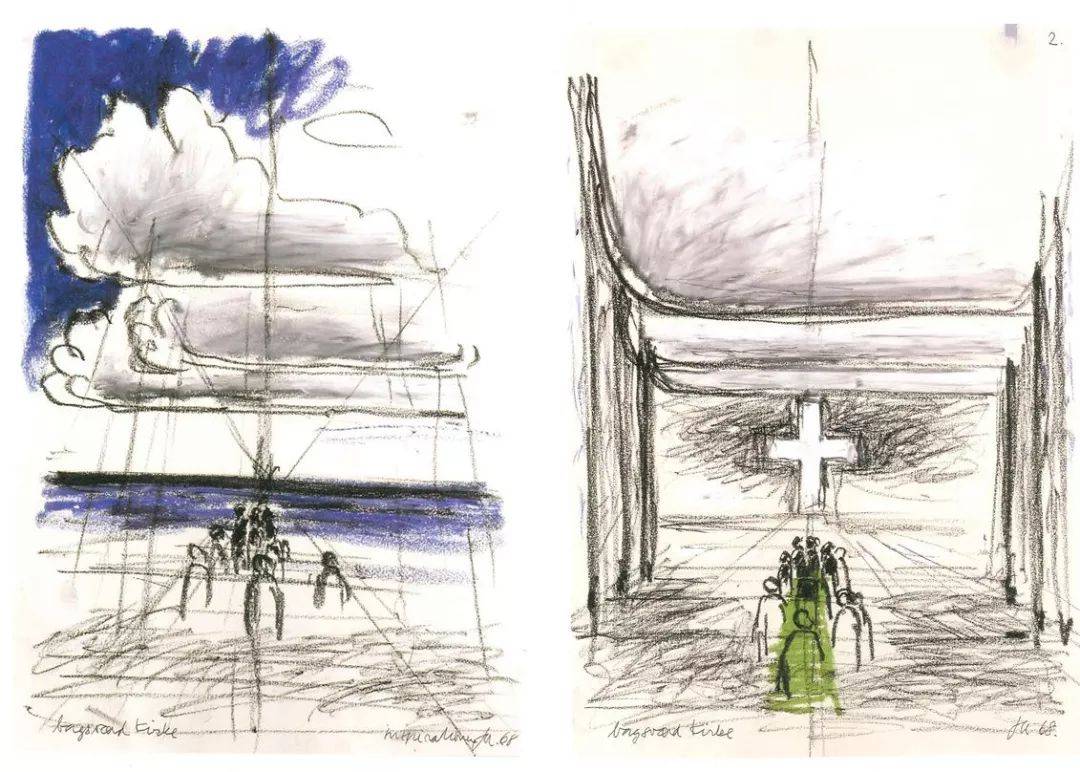

教堂起伏变化的外观造型反映室内空间的变化,这种在一个规整的平面上升起有机曲折的体、线、面的手法正是伍重的特长。Bagsvaerd Church有别于规格化的、大块量体的都市沿街立面,教堂的室内从容而大胆,混凝土薄壳所形塑的大曲度翻卷式天花令人惊奇,据伍重的说法,其灵感来自天空中的云朵。

伍重曾经画过两幅草图:一众信徒聚集在海滩边,信徒和海滩被树状的柱子和云一样的拱顶限定在画面中,灵感倏然而至。伍重从草图中理解了精神上的平和其实就是对生活的知足和感恩。他把这种理解融进了巴格斯韦德教堂的设计中。

感谢光,感谢生命,感谢我所拥有的一切

|

丹麦建筑师协会

约翰·伍重(Jorn Utzon)希望创造一个能够容纳众多信徒、平易近人的空间感受。这是一座突破传统的宗教建筑。让人想要接近,或者融入其中。

巴格斯韦德教堂(Bagsvaerd Church),建筑外观©网络

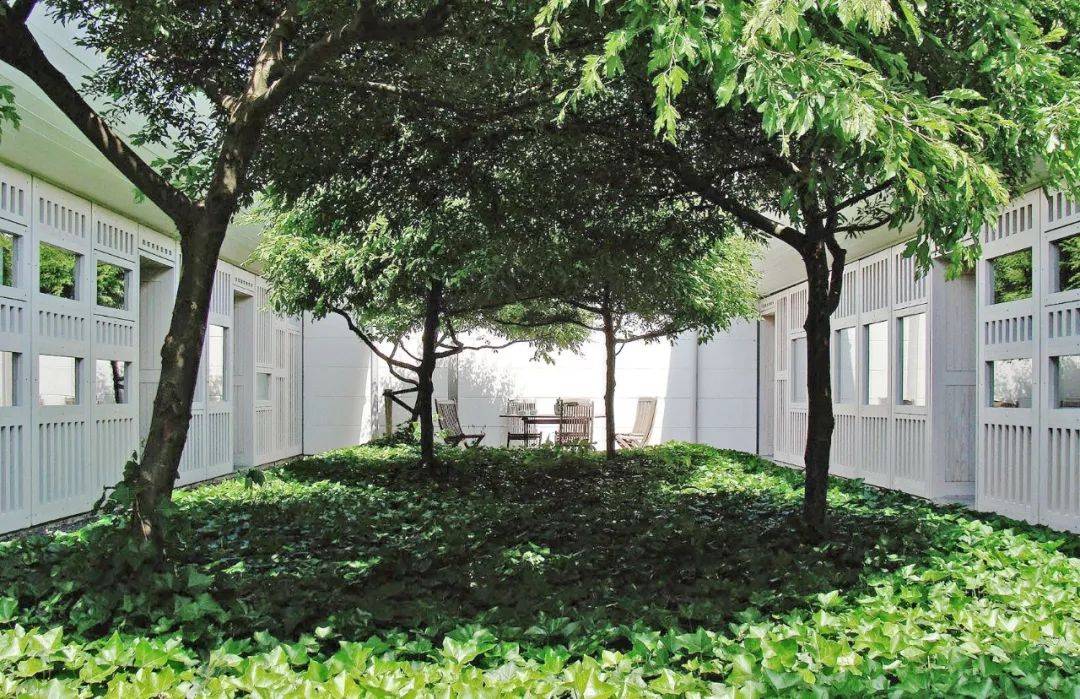

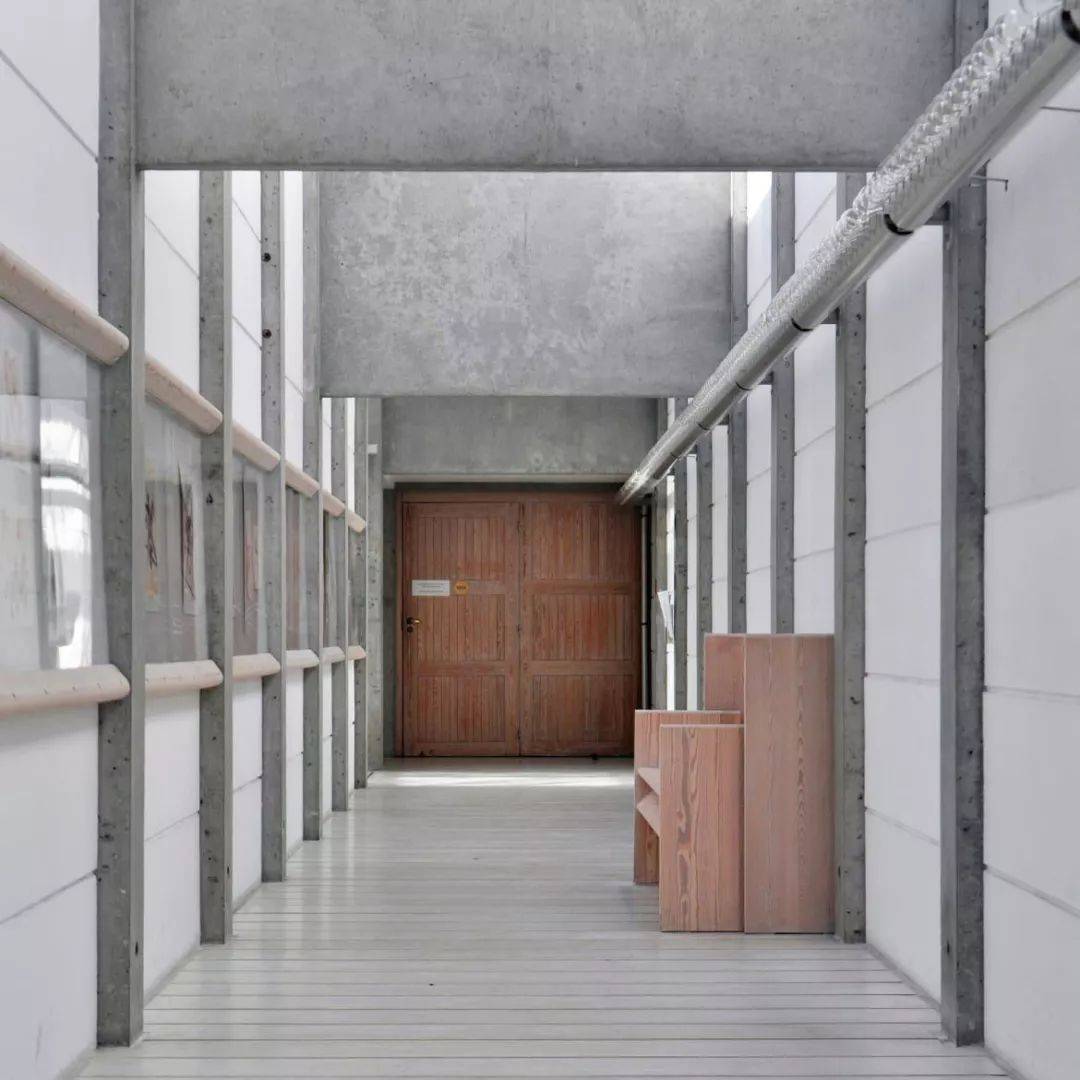

巴格斯韦德教堂(Bagsvaerd Church)与周边环境和谐交融,教堂隐于长排桦树之后,谦逊的伫立在城市主干道旁边。高耸的山墙散发着中国徽派建筑的韵味,沿山墙里面的走道,将沿纵向中轴对称布置的一系列院落和大厅围合起来,形成神秘的氛围。

如同从地面生长出的白色盒子,宁静又谦逊地伫立在街道旁

巴格斯韦德教堂(Bagsvaerd Church)采用了最优雅的大跨度建筑技术。天花板同时支撑着外部屋顶,屋顶由金属铝板覆盖,沿着两侧相平行的通道上面覆盖有玻璃天窗。声学的要求也影响了房间的形状,薄壳靠在山墙或法兰上,山墙或法兰又由成排的双柱支撑,形如飞天状。

巴格斯韦德教堂(Bagsvaerd Church),通道©网络

Bagsvaerd Church是对伍重建筑理念一次集大成的体现:云朵的概念来自夏威夷任教的经历;合院式的布局不禁让人想起中国的传统建筑;室内拱顶的草图显示出类似伊斯兰书法般自由优雅的线条,圣坛背后的砖构也让人想起伊斯兰的建筑符号。

Bagsvaerd Church主厅的采光通过顶光,顶光沿着波浪形屋面射入大厅,并随时间及光源的推移不断变化,产生不同的效果,室内神秘的光感给人强烈的安宁感和宗教气氛。

巴格斯韦德教堂(Bagsvaerd Church),室内空间©网络

巴格斯韦德教堂(Bagsvaerd Church)主厅近乎方形,能容纳350人,可以满足教徒半圆形围绕圣坛聚坐的要求,音响效果也很好。主厅的东侧是一些集体用房,由廊道联系并形成几个不同大小的内院。

巴格斯韦德教堂(Bagsvaerd Church),室内空间©网络

巴格斯韦德教堂(Bagsvaerd Church)设计手法简洁,尺度宜人,以其独特的空间表现而独树一帜,因此又被称为「云朵教堂」,这座建筑成为伍重建筑生涯的又一个里程碑。

显然,中国文化对伍重的影响早已超出了建筑的范畴。尽管他的作品主要只是伫立在某个安静的小镇上,但这些作品中的东方精神将一直延续下去,给予世人更多关于中国文化的传播与启迪。

他一生都在苛刻、出色的、悄悄的工作,从不理会虚假或刺耳的音符 —— 普利兹克奖评委会主席——罗斯柴尔德

复制链接

复制链接