文章来源:艺术与设计

本文所涉全部内容,均来源于网络,如有侵权,请联系我们删除

1915年12月19日,在彼得格勒的Nadezhda Dobychina画廊,一场名为“0-10”的未来主义告别展览宣告开幕。展厅的交角上方悬挂着一幅黑色四边形的画作,取代了传统俄罗斯家庭悬挂的耶稣像。这种布展方式既是在向传统致敬,也是在预示其对传统的颠覆与毁灭。由马列维奇创作并命名的“至上主义”绘画借此进入公众的视野,非具象世界的序幕就此拉开。

“0-10”最后的未来主义绘画展”现场

Black Square and Red Square-1915

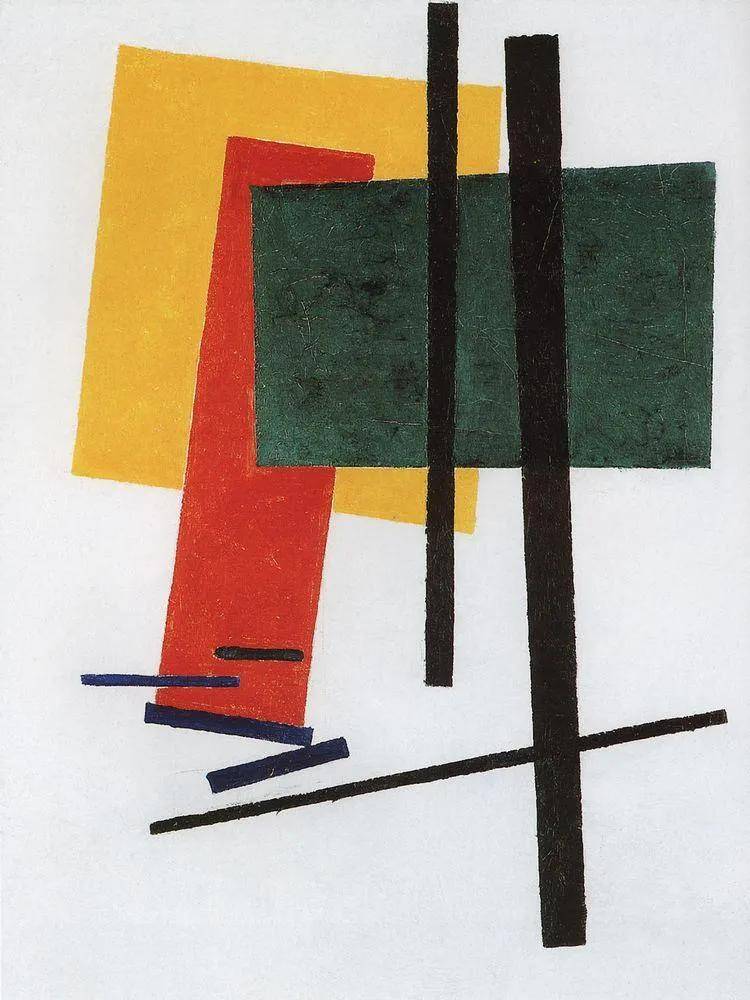

Suprematist Composition-1915

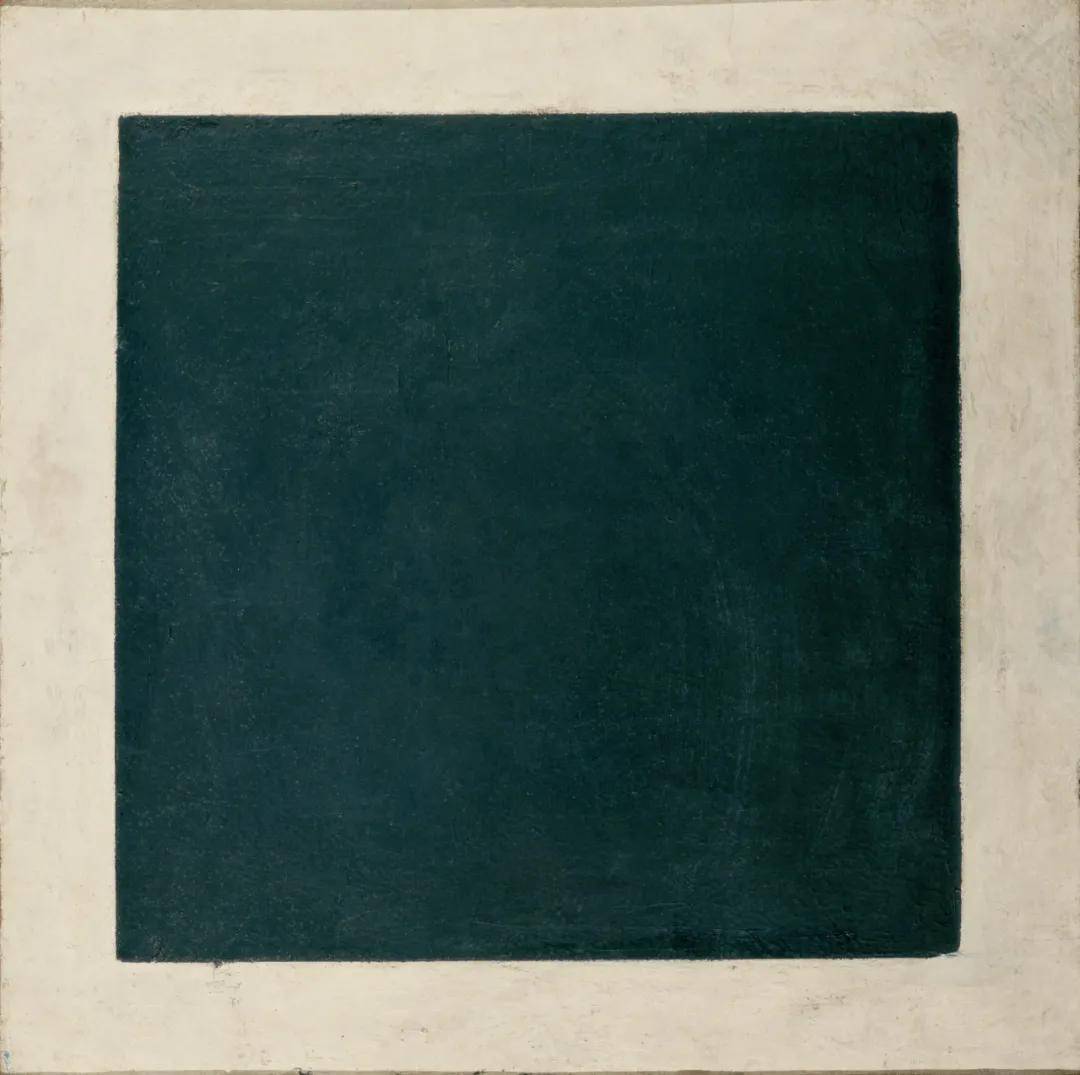

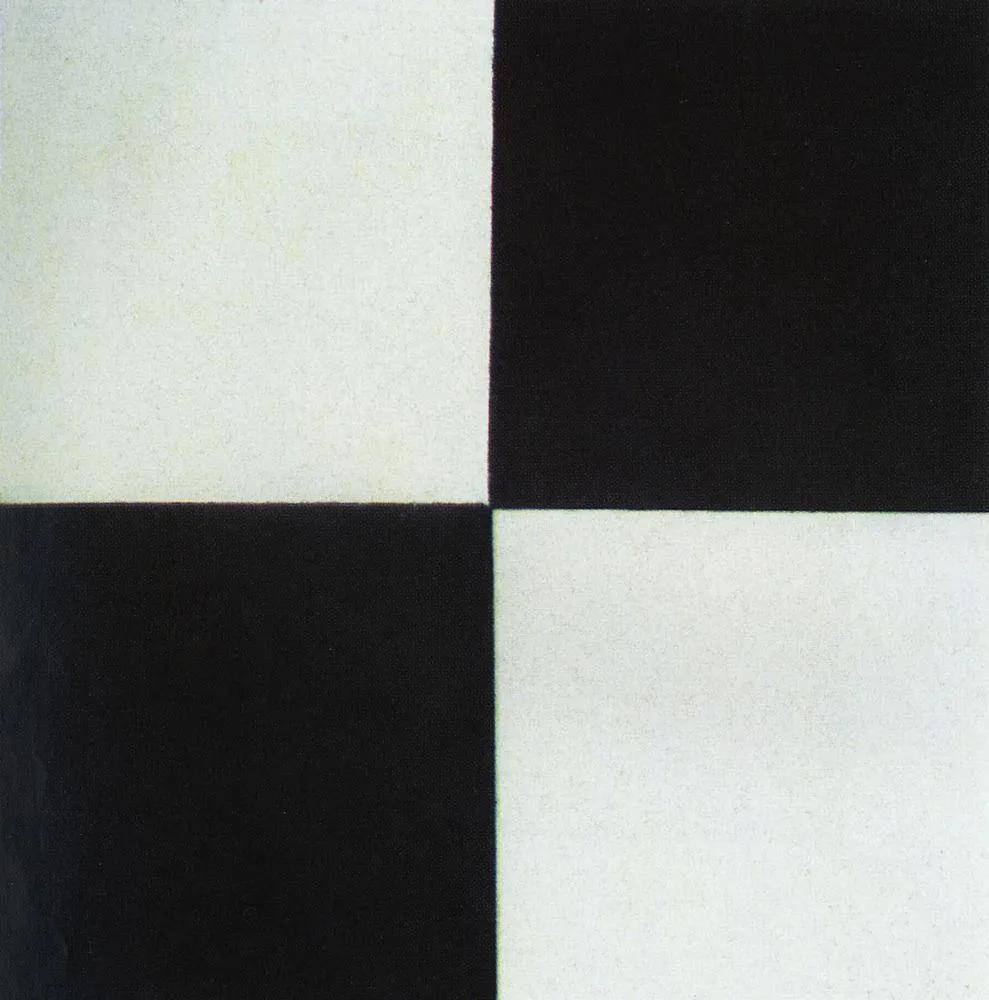

Four Square-1915

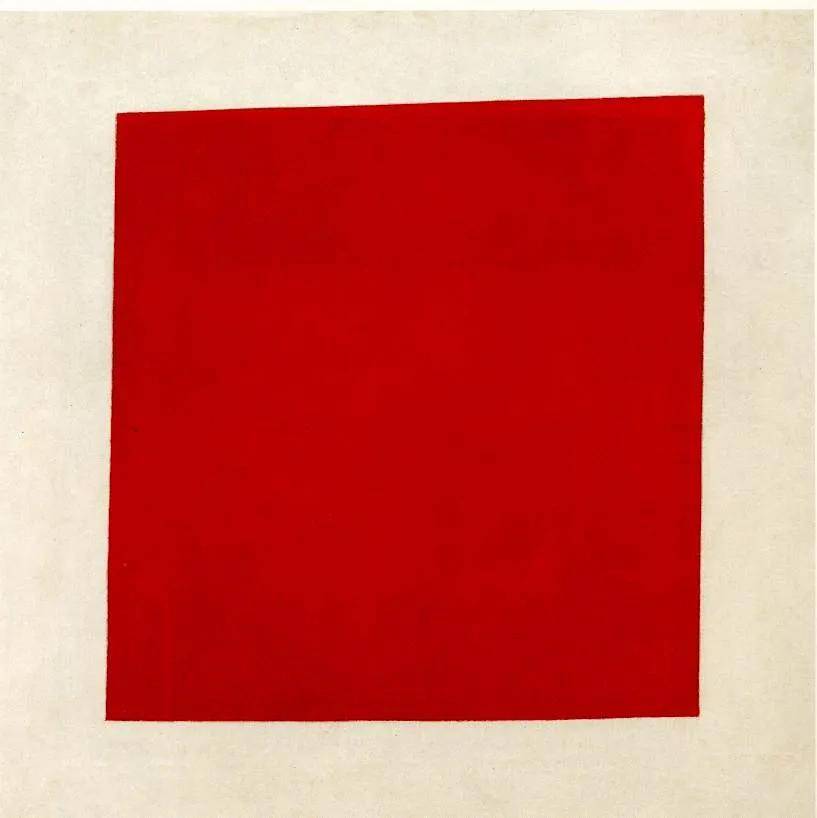

Red Square-1915

Quadrilateral and The Circle-1915

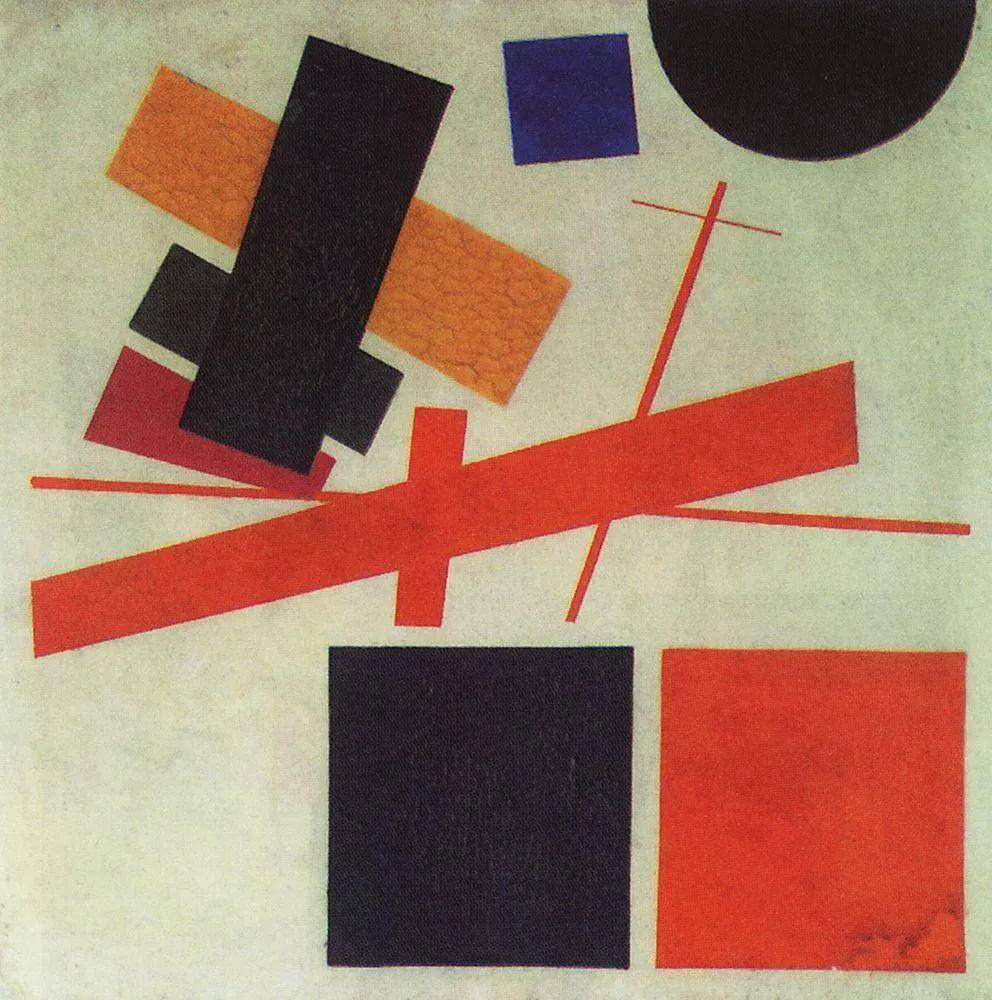

在此次展览中,马列维奇展出了39幅至上主义绘画。这些看似由几何图形组成的作品令彼时的批评家哗然不已。此次展览宣告着未来主义的消亡,两种全新的艺术即将取而代之——塔特林的“转角浮雕”成为构成主义的起点,而马列维奇的“黑色四边形”则宣告了至上主义的诞生。在接下来的数十年间,这两种艺术成为苏联先锋派的主流,打破了架上绘画的单一形式,在装饰、应用美术、建筑等领域展开创作。

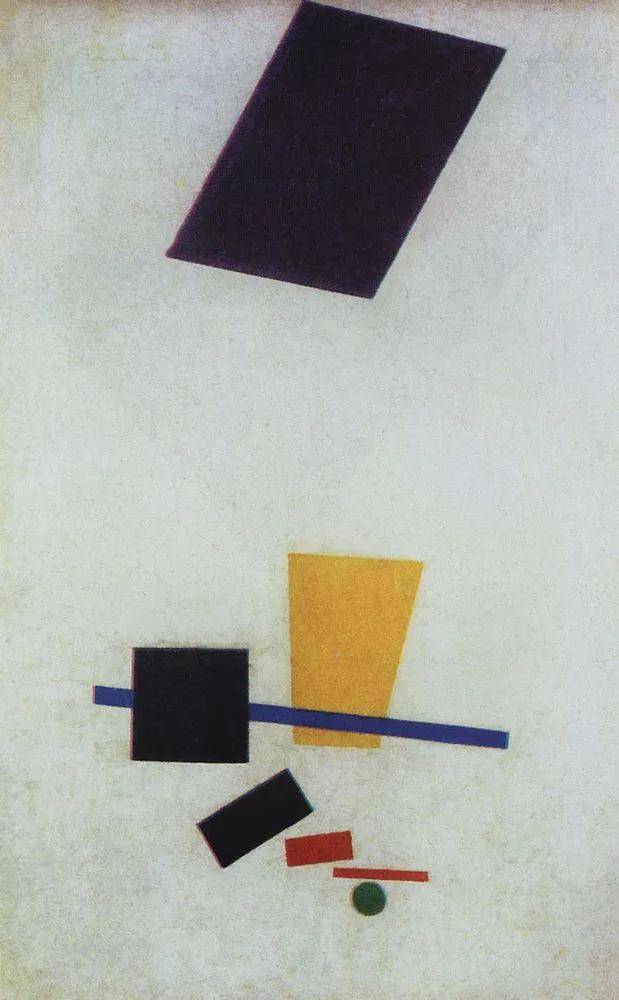

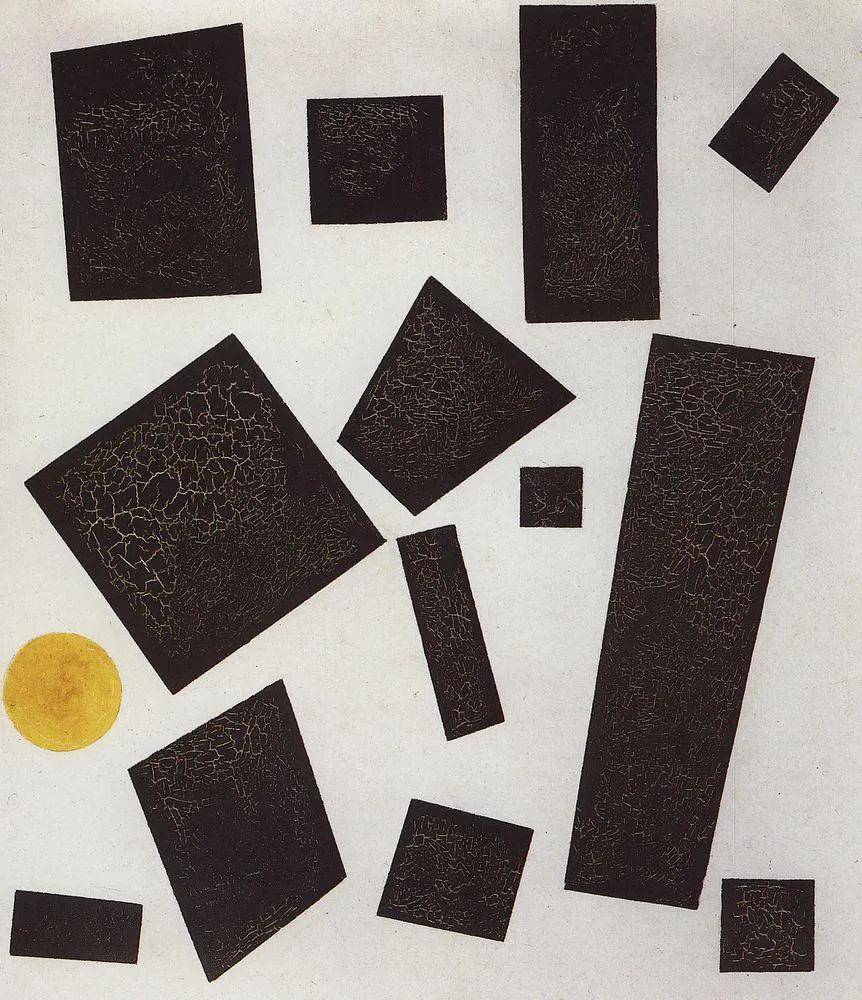

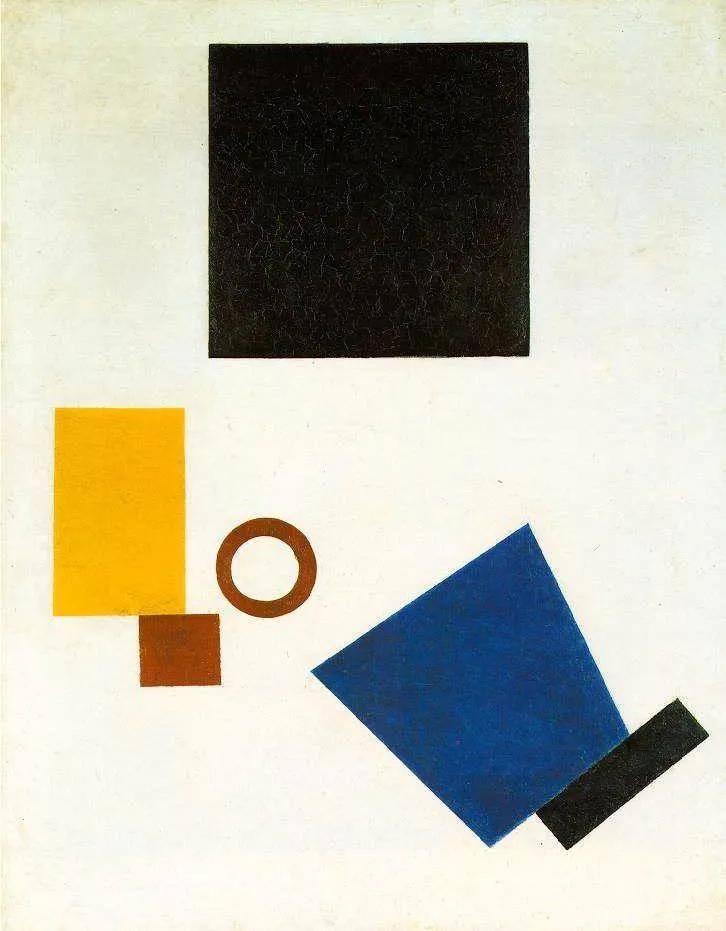

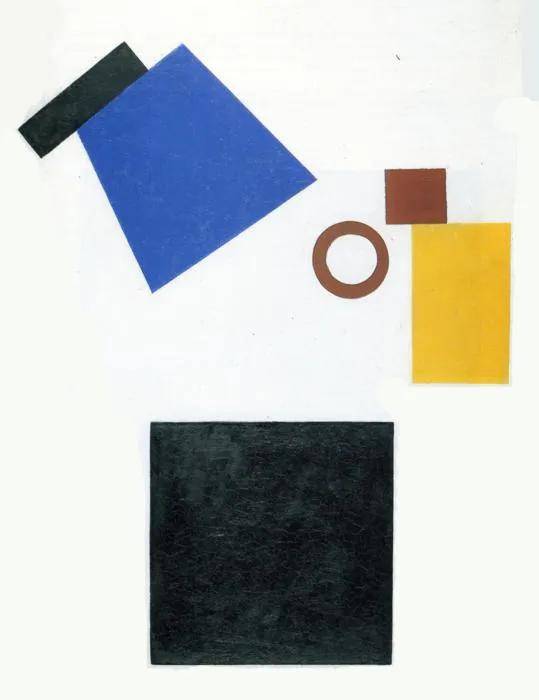

Suprematism-1915

Suprematism-1915

Suprematism-1915

Suprematism-1915

-01-

从印象派到未来派的探索

卡兹米尔•马列维奇于1879年2月23日出生在乌克兰基辅的一个贫困家庭。穷困潦倒的童年生活令他和其他许多俄国前卫派代表人物一样,并没有受到真正系统的教育,但这种野蛮生长的环境却也带给他充足的思考空间。自1904年移居莫斯科后,马列维奇在一家私人工作室一边学习,一边探索他的个人风格。

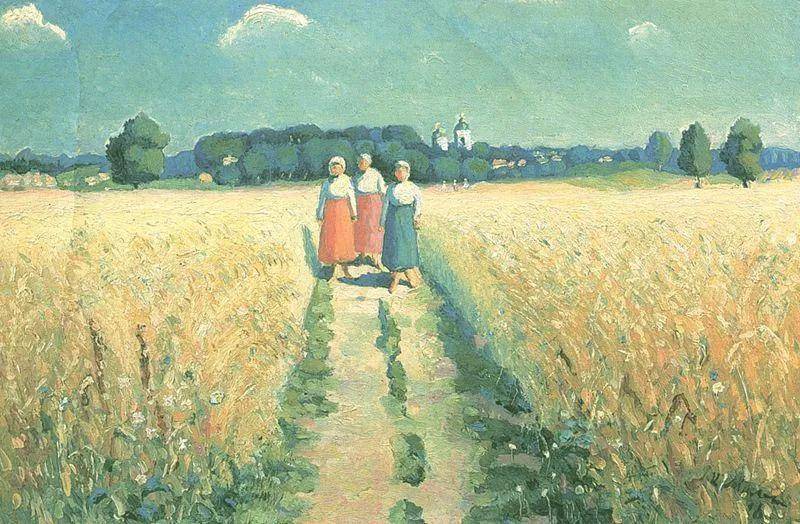

Three Women on the Road-1900

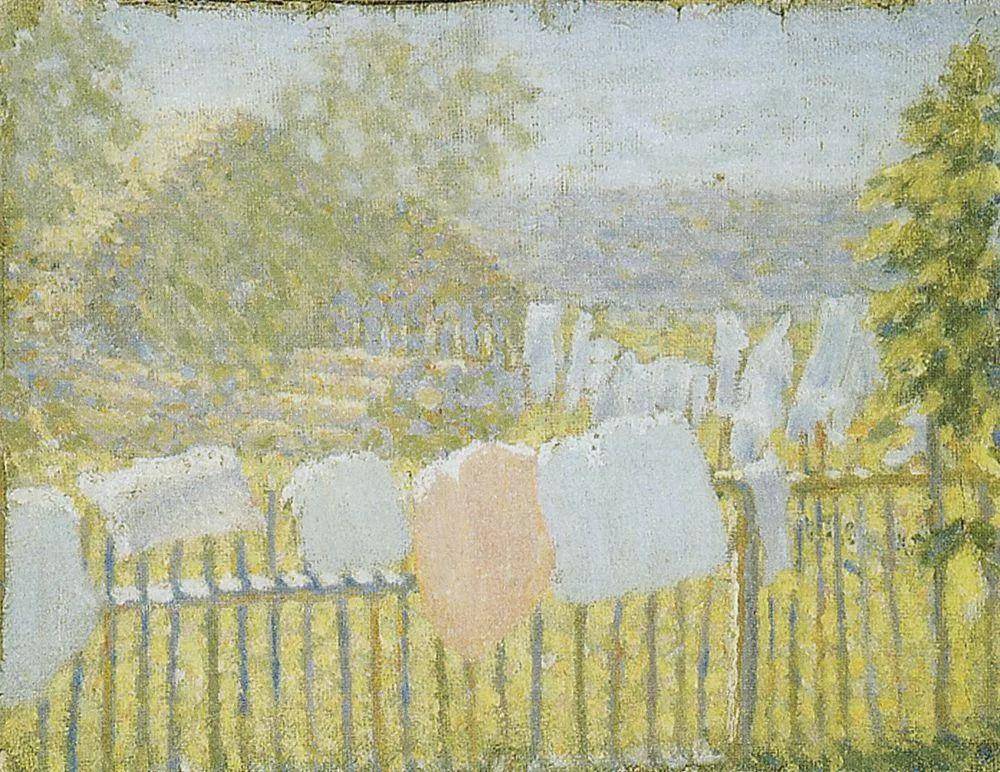

Underwear on the Fence-1903

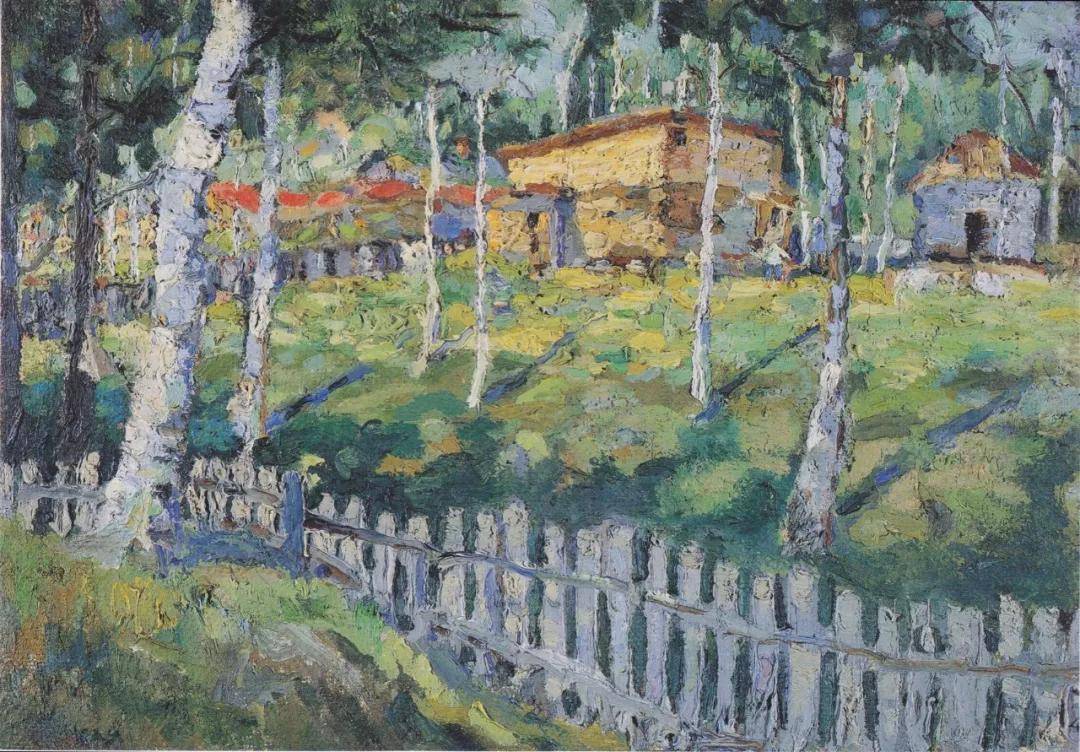

Birkenhan-1905

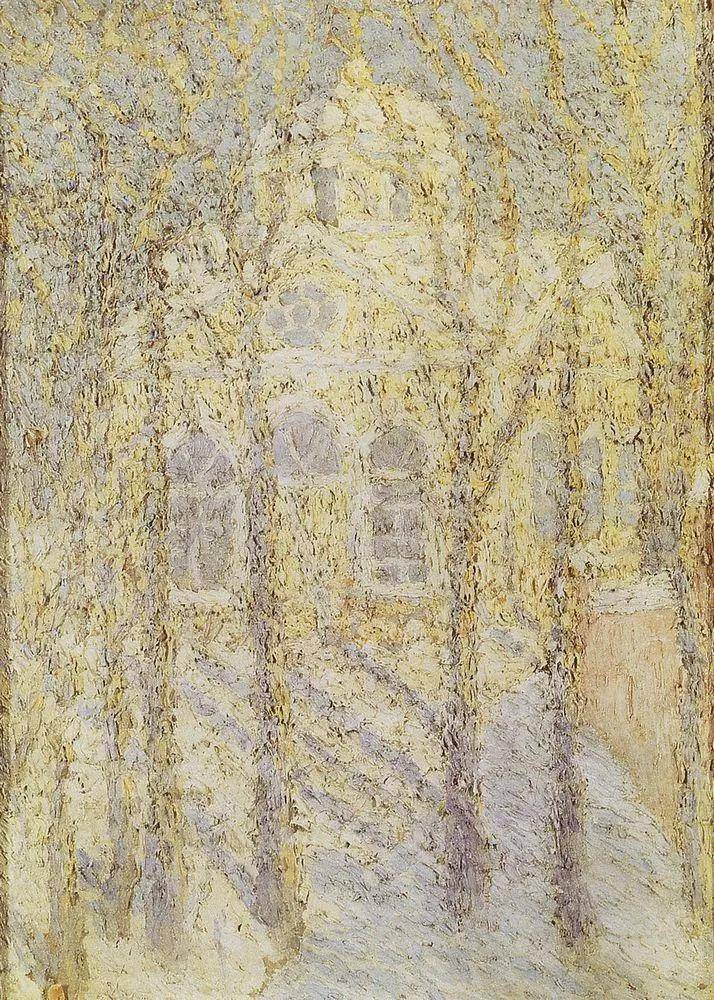

Church-1905

Landscape with Yellow House-1907

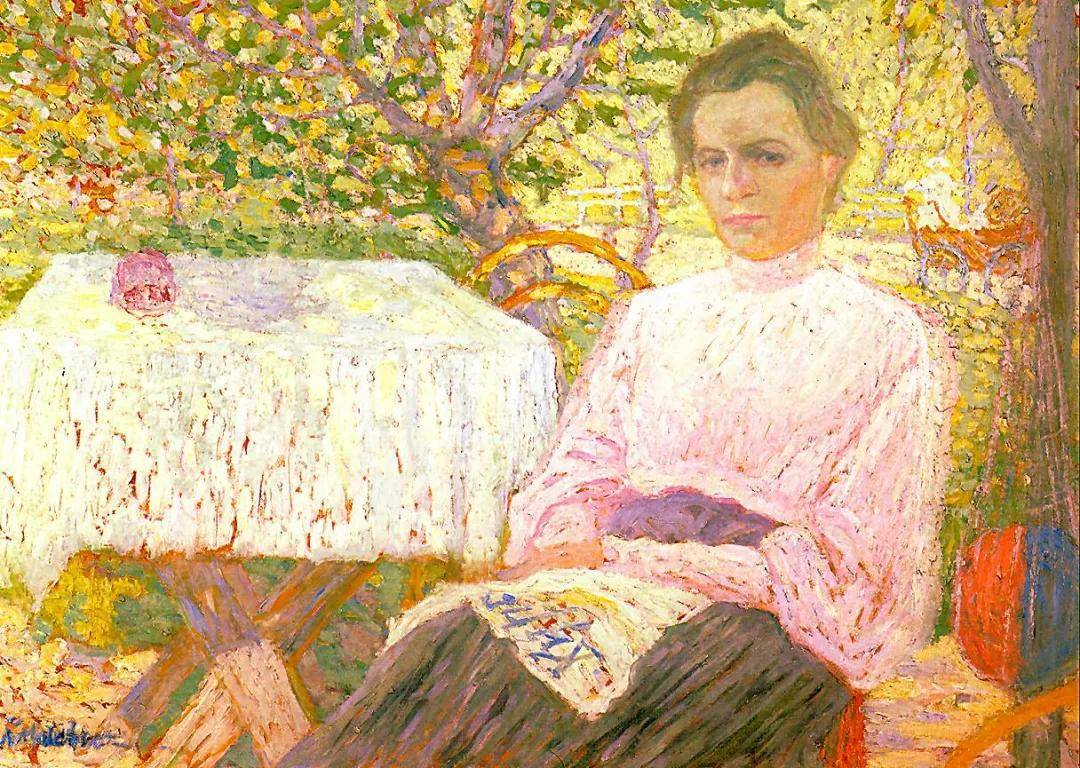

Portrait of a Member of the Artist's Family-1906

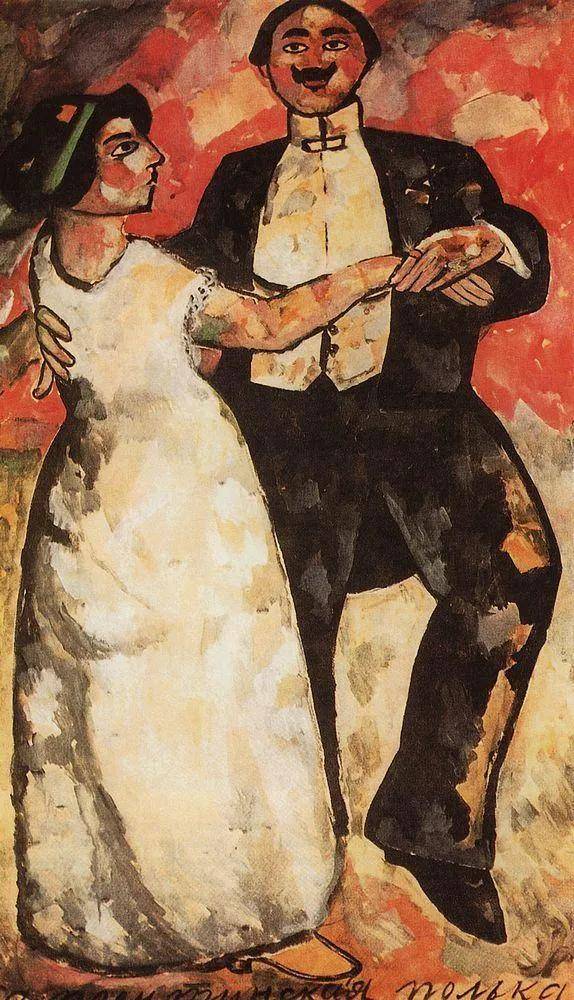

Marriage-1908

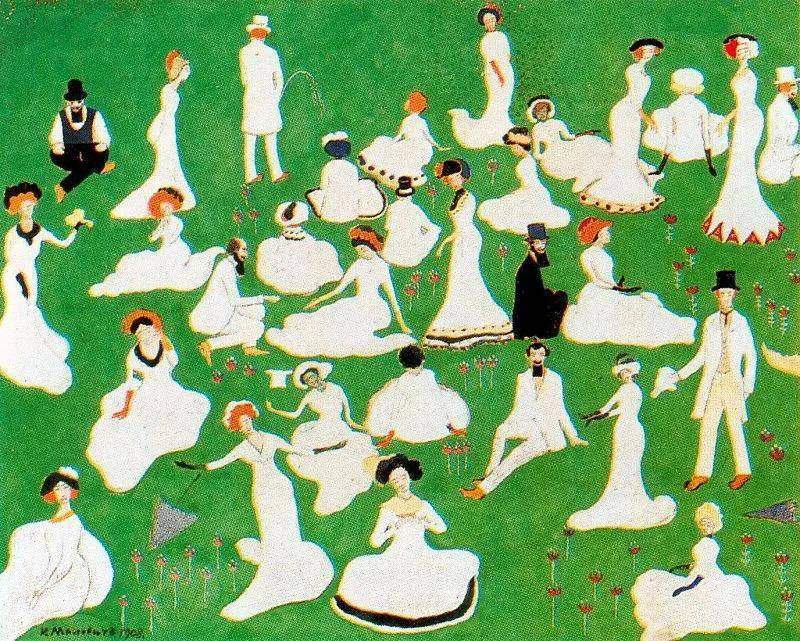

早期的马列维奇游离在巡回派与印象派之间,1900-1910年代之交,也就是印象派的衰亡阶段,他以一种包容的姿态吸收着印象派和当时各种艺术潮流的力量,逐步形成自己独特的创作风格和方法。

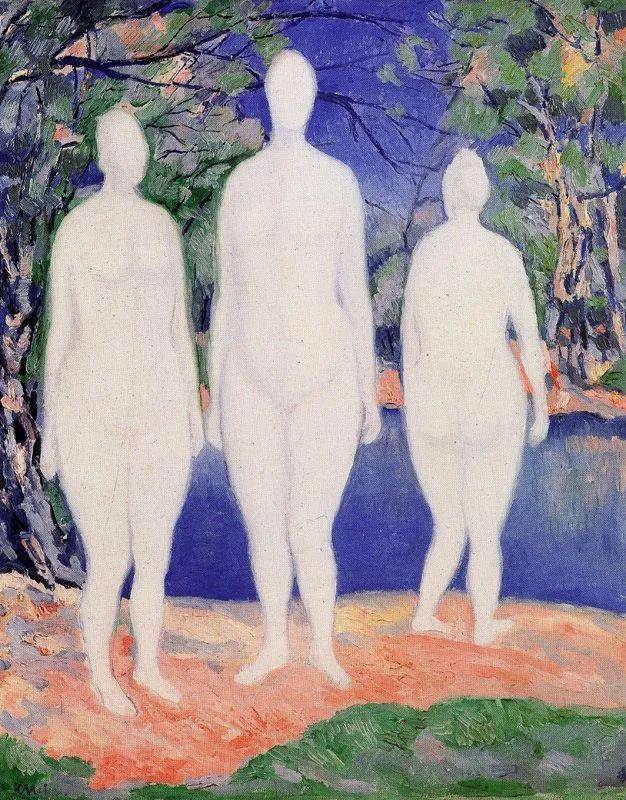

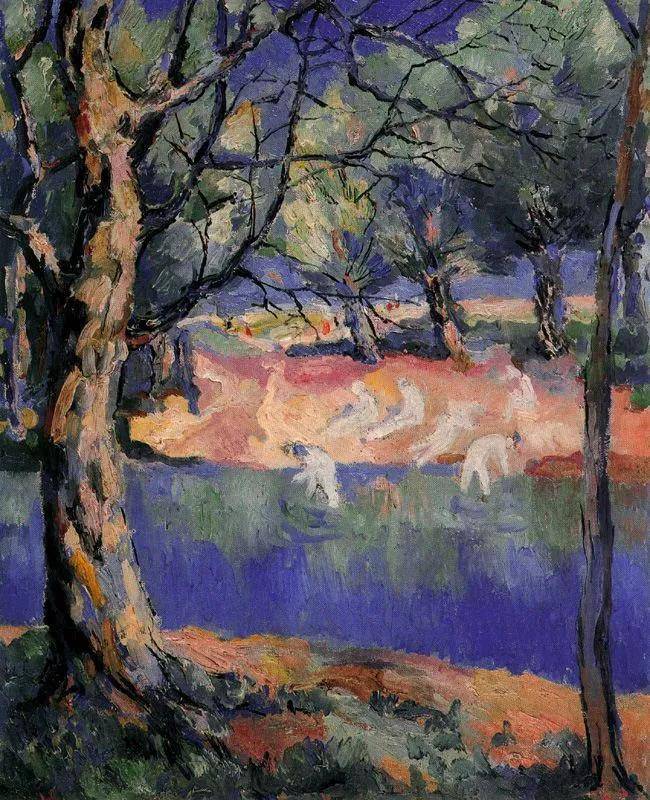

The Female Bathers-1908

River in Forest-1908

Resting.Society in Top Hats-1908

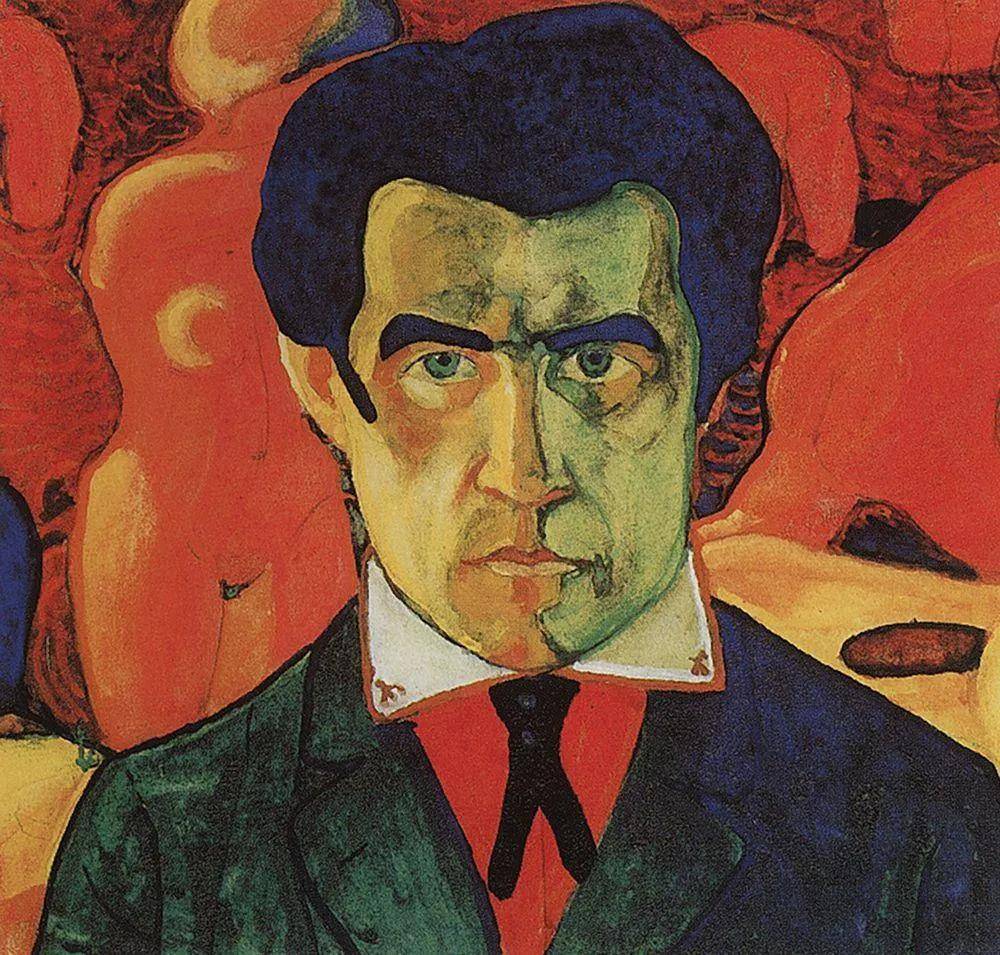

Self-Portrait-1910

Sisters-1910

俄罗斯博物馆所藏的《浴女》是马列维奇在1908年完成的画作,他在印象派手法的基础上又加入了“蓝玫瑰”的象征主义因素,1900年代末期的自画像则显示出了野兽派和表现主义对他的影响。

Argentine Polka-1911

Taking in the Harvest-1911

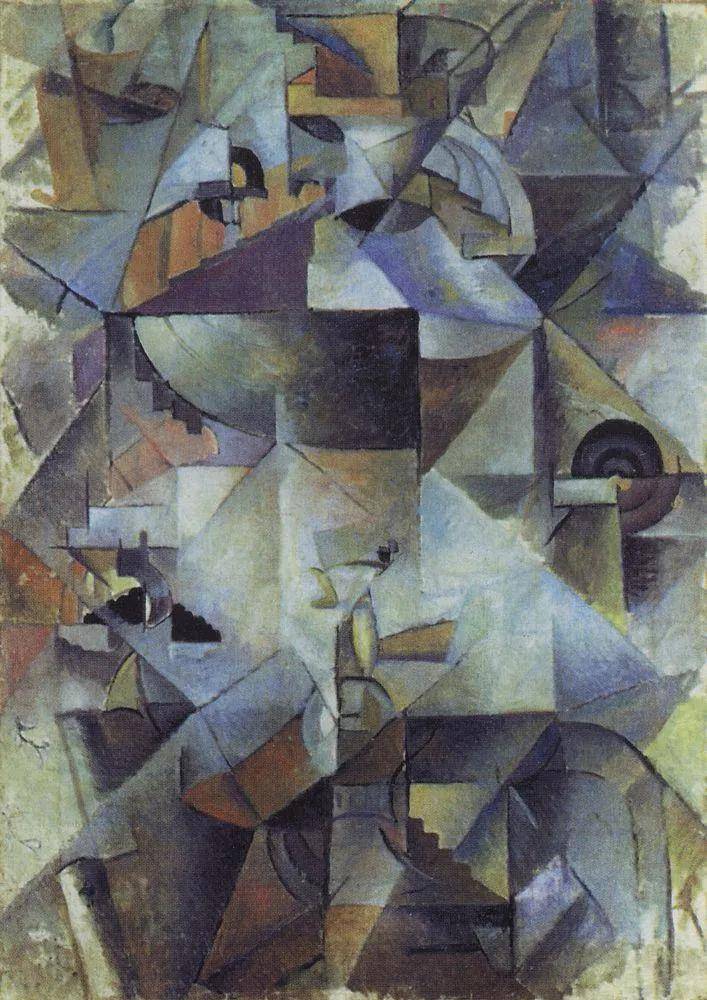

Cubo-Futurist Composition-1912

Peasant Woman-1912

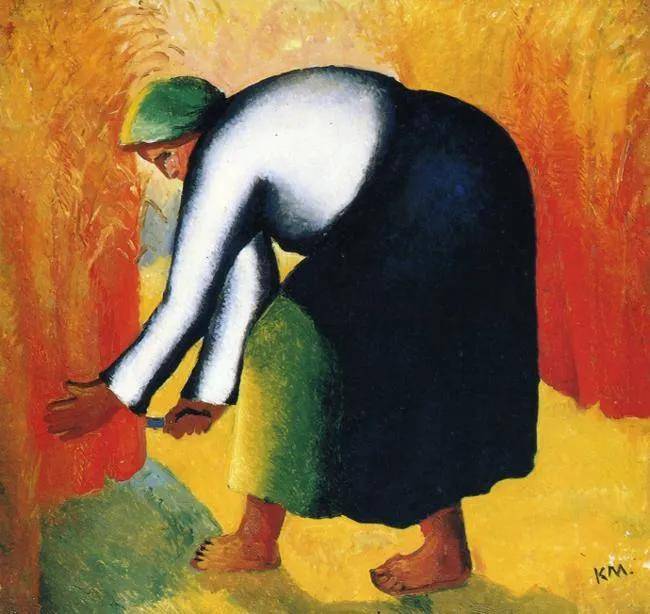

Reaper-1912

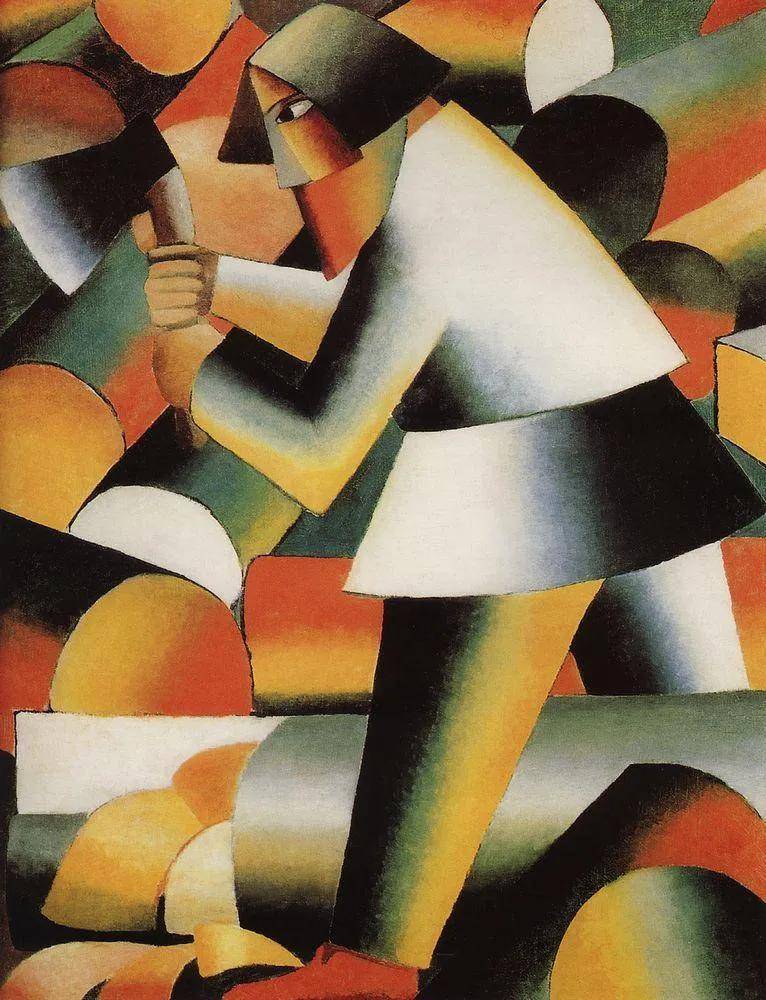

Woodcutter-1912

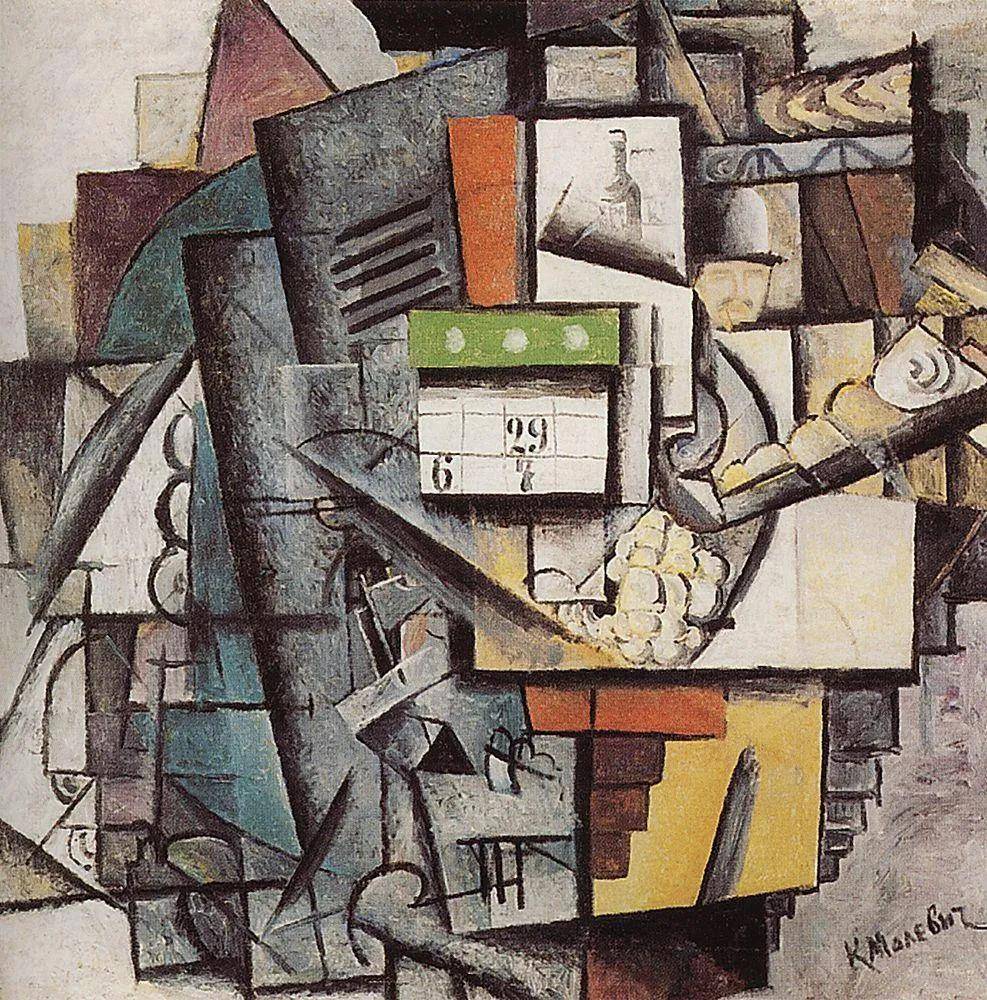

当时与马列维奇的艺术风格最接近的,是在拉里昂诺夫和冈察洛娃的创作中确定下来的新原始派手法。马列维奇和这些大师关系密切、并参加了他们举办的第一次“红方块王子”和“驴尾”画展。到了1913年,他在勃拉克和毕加索等巴黎画家的影响下创作了包括《梳妆台》、《没有站台的火车站》和《克留恩肖像》在内的立体主义风格画作,这种不断的尝试为至上主义的诞生打下了坚实的基础。

Morning in the Village after Snowstorm-1913

Lady on a Tram Station-1913

Musical Instrument-1913

Portrait of Lvan Kliun-1913

Samovar-1913

-02-

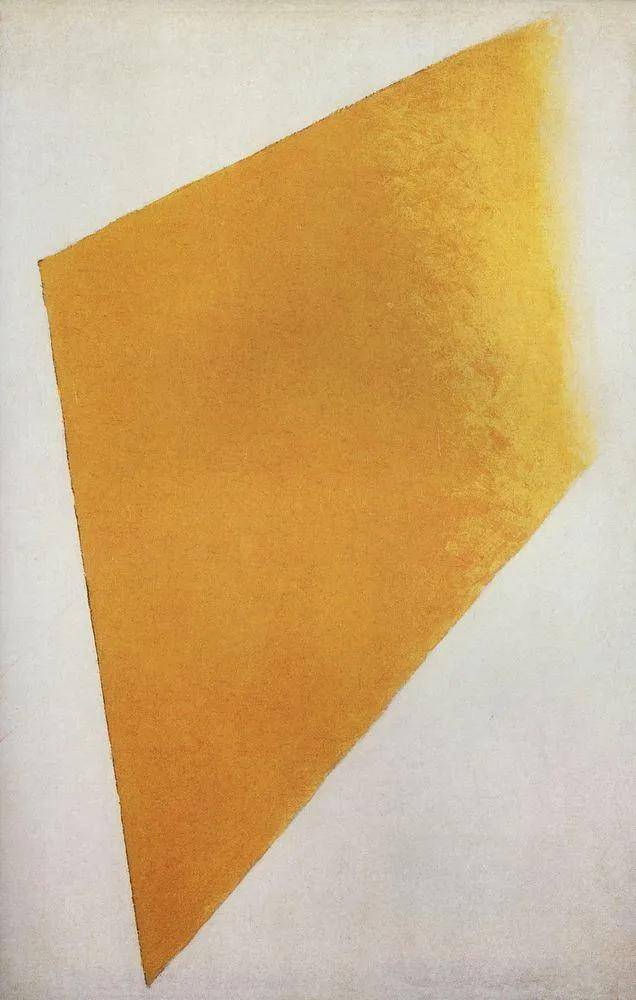

至上主义的诞生

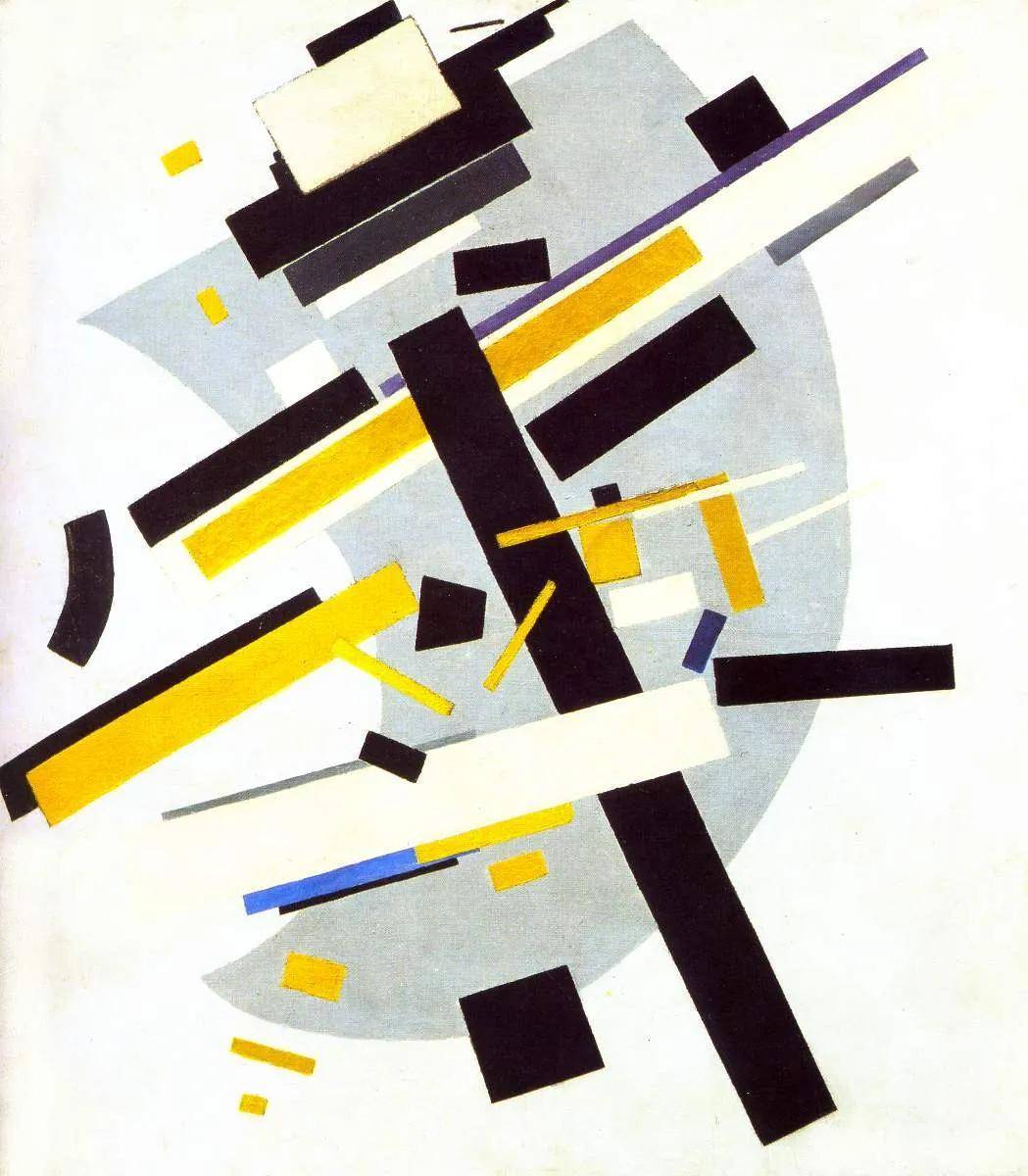

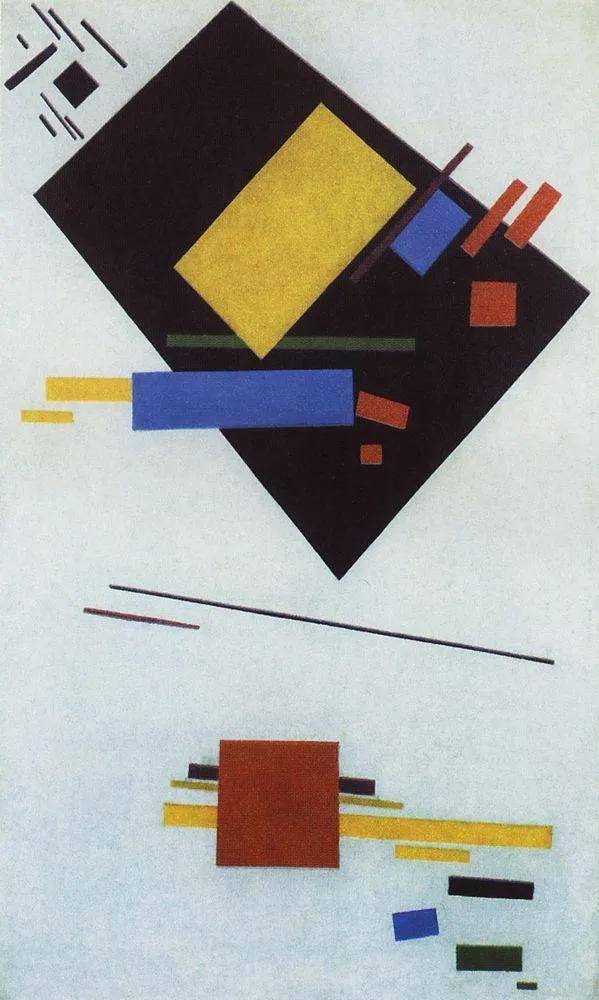

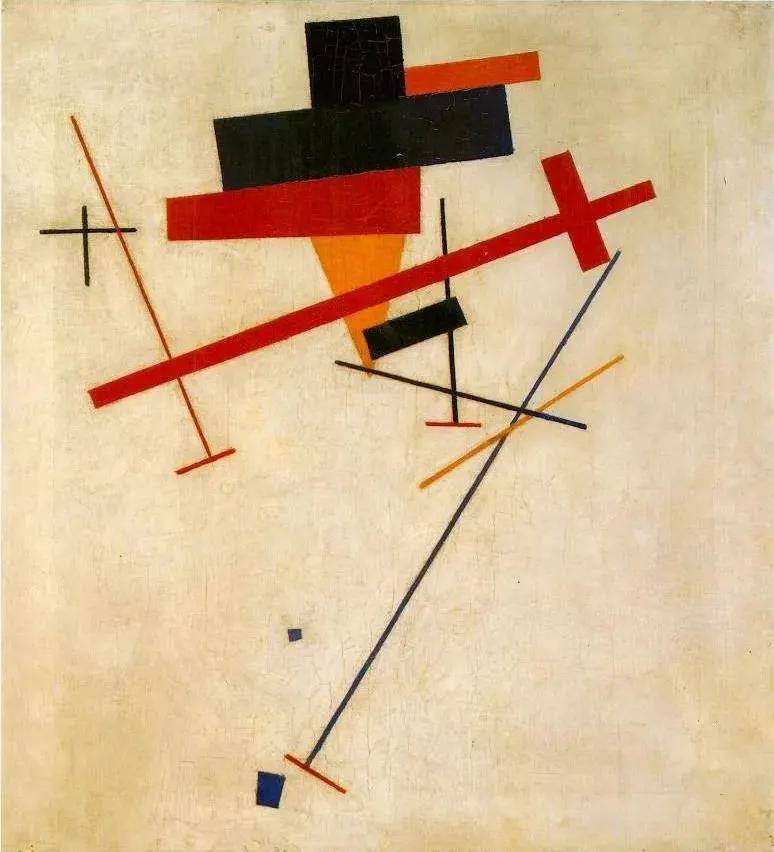

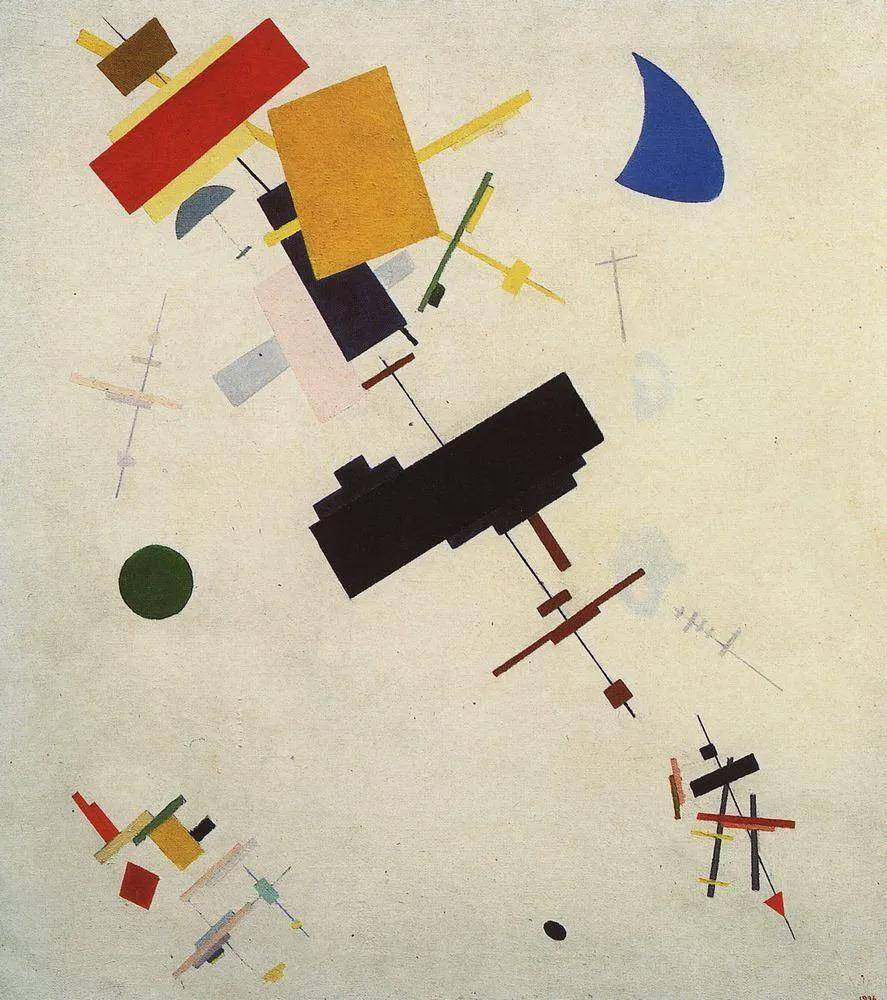

Suprematism-1916

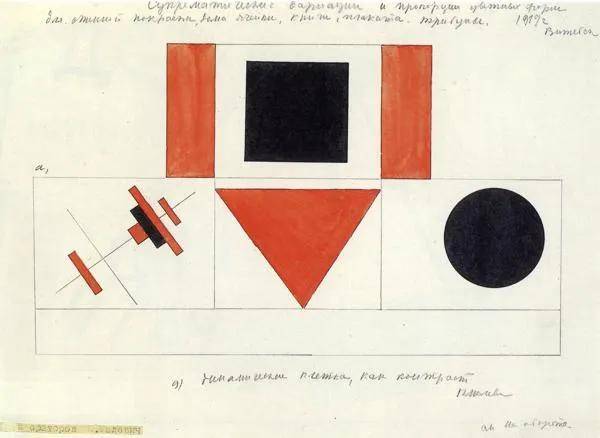

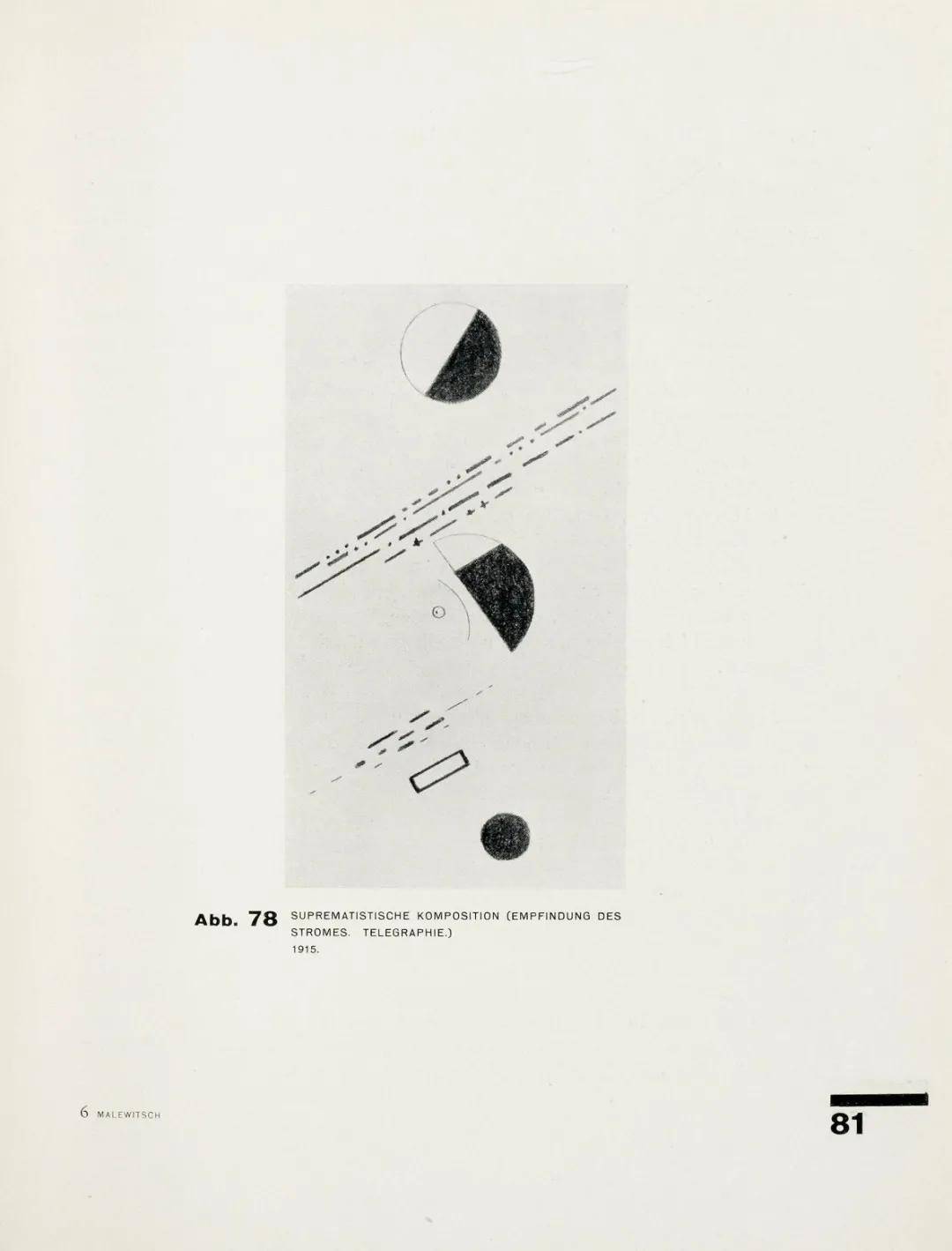

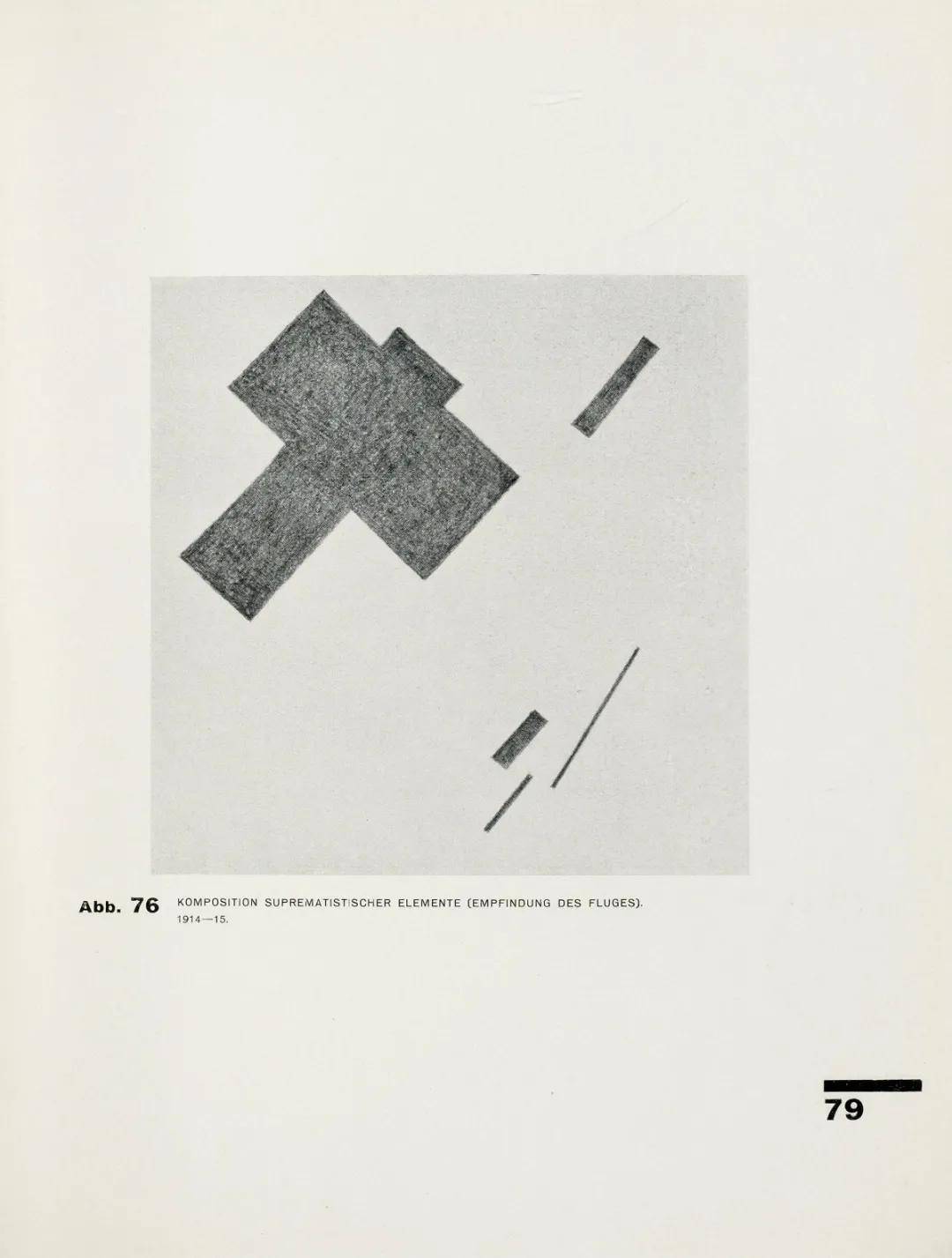

1915年,在“0-10”中展出的《黑色方块》是至上主义的诞生标志,也是非具象画作的一次飞跃。在这个作品中,马列维奇摒弃了物质的躯壳,转而使用一种全新的“电码信号”预示未知的宇宙,表达他“对空间的渴望”,和“脱离地球的向往”(见《致玛秋申书》)。展览之后他发表了《从立体主义到至上主义:新绘画写实主义》和《谈艺术的新体系:从塞尚到至上主义》两篇论文来阐释他的理论。同年,马列维奇发表了《至上主义宣言》。

Suprematism-1915

Suprematism-1915

Suprematism-1915

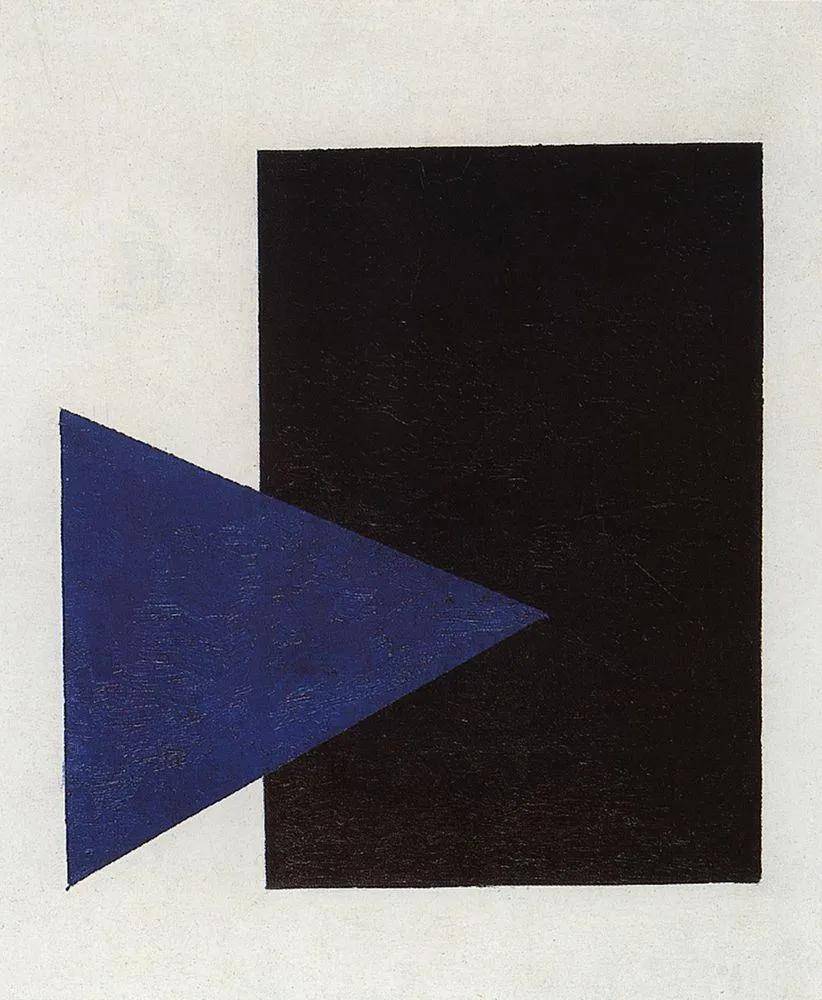

Suprematism with Blue Triangle and Black Square-1915

Suprematism with Eight Red Rectangles-1915

Suprematism-1915

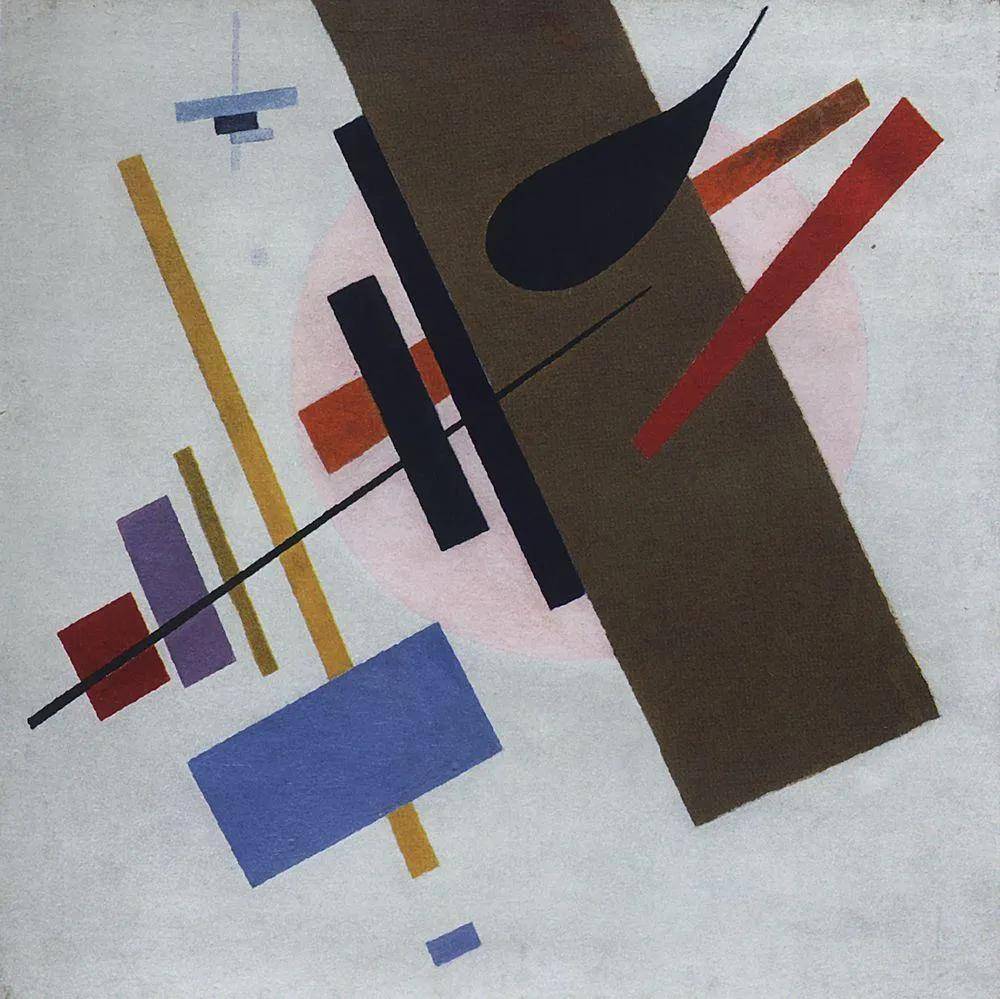

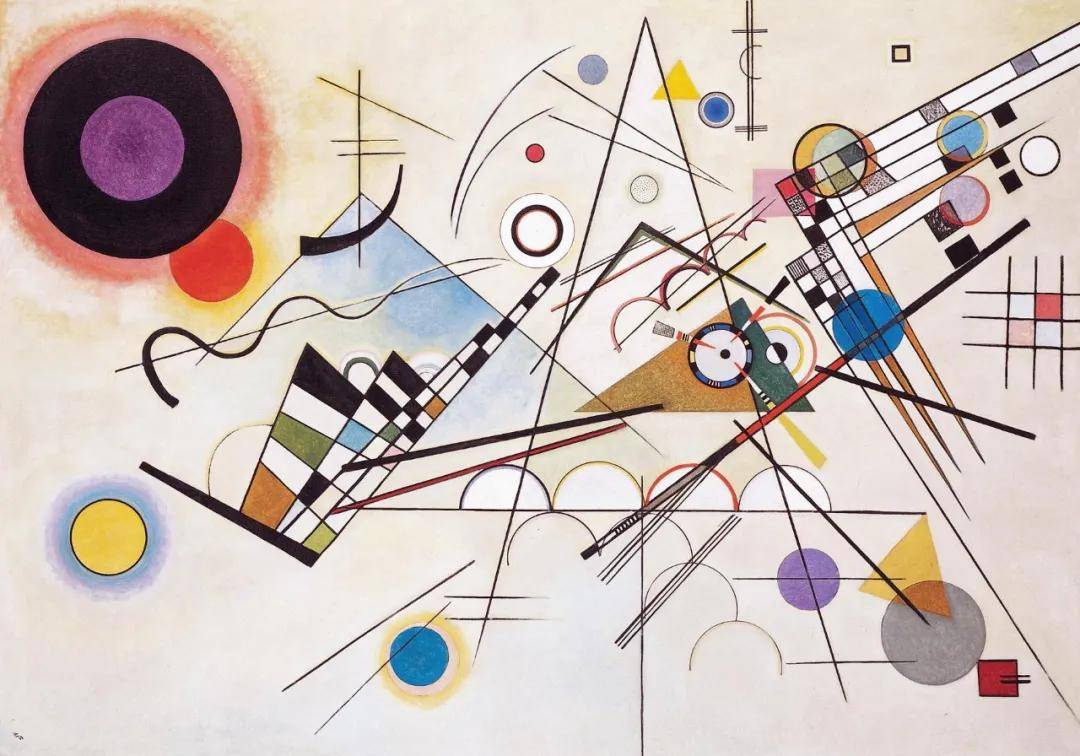

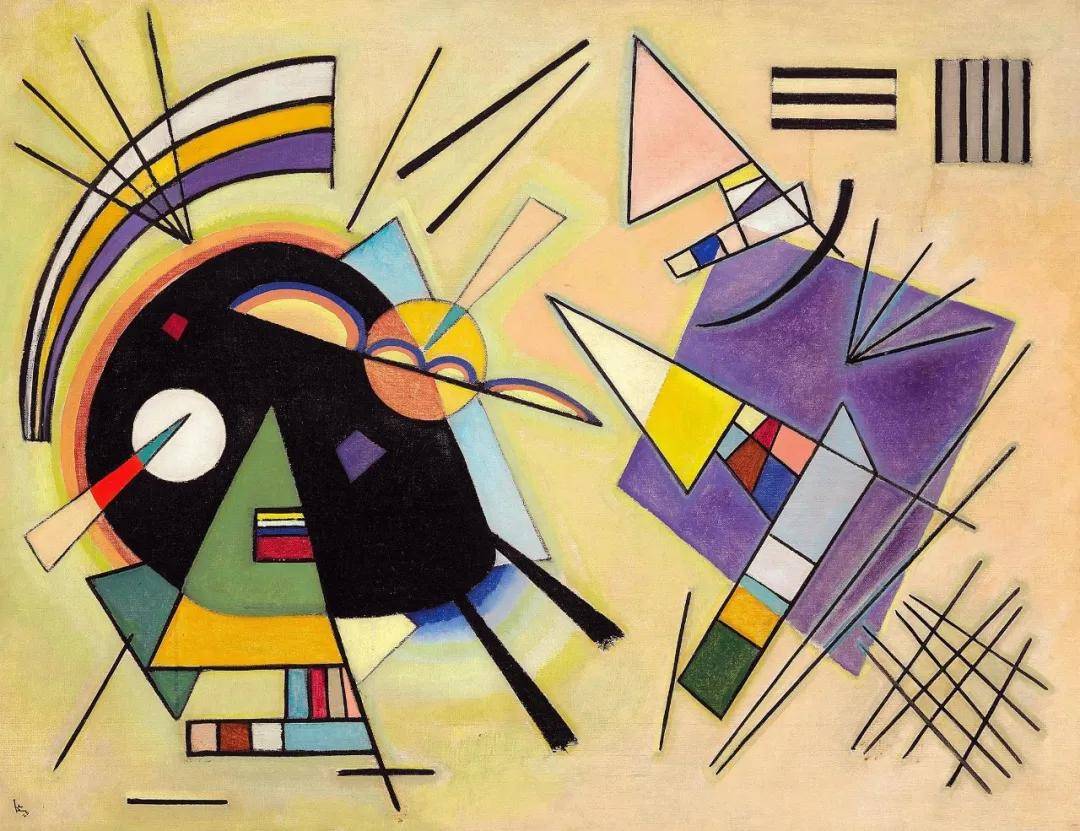

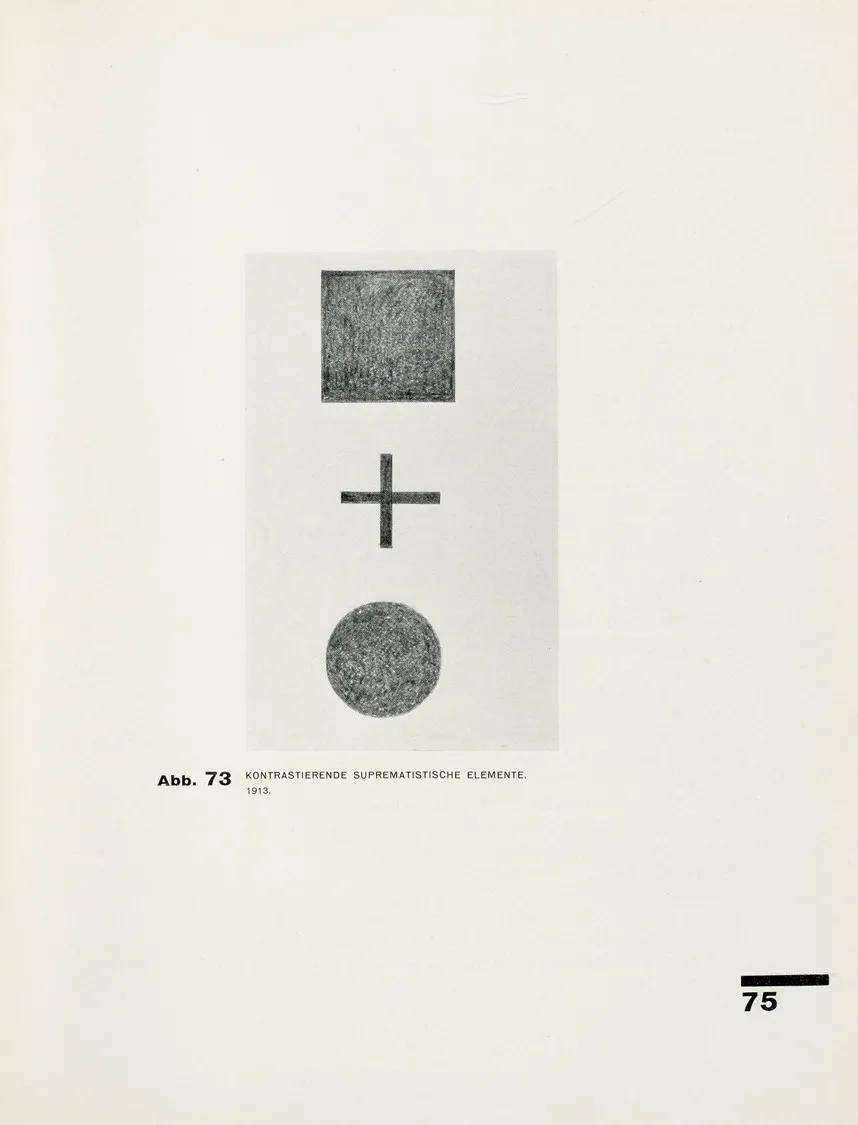

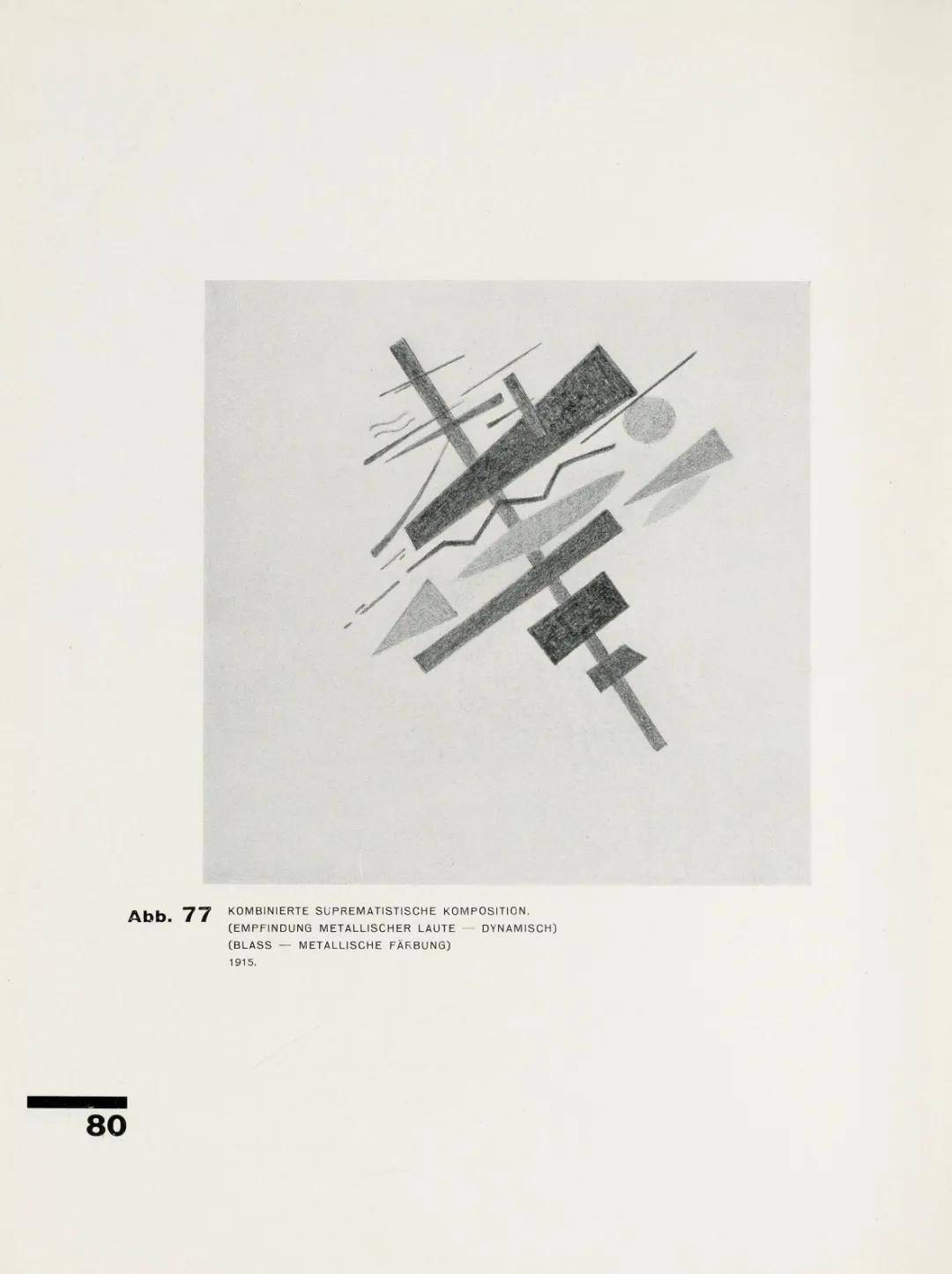

总的来说,马列维奇的至上主义作品追求超越理性的“理性”,“无”是至上主义的至高准则。他认为(现实)理性是艺术的枷锁,因此他既不描写人,也不描写物体,而是在非具象和非逻辑的空间组织中不断探寻,使立体主义和未来主义中的色块独立成为画作的主角。在同时期的各国绘画领域中,康定斯基、塔特林、乌达林佐娃等俄国画家,蒙德里安及其“风格派”的追随者都表现出了对非具象和纯粹性的偏好,但马列维奇无疑是一众艺术家中独占鳌头的领军人物。

Suprematism-1915

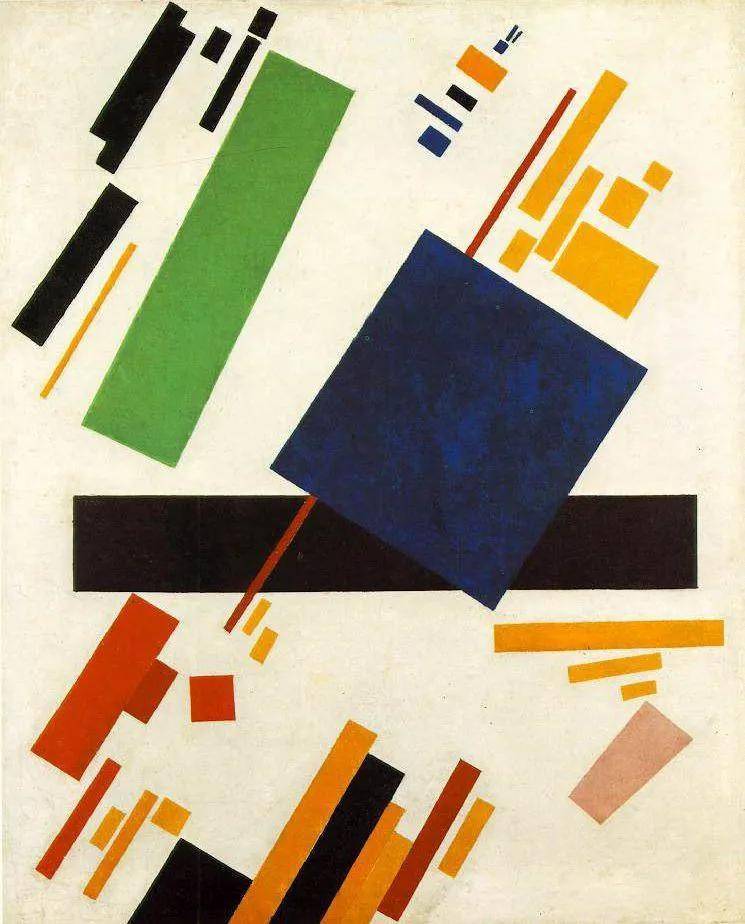

Suprematic Painting-1916

Suprematism-1916

Suprematist Painting-1916

Suprematism-1916

-03-

至上主义对艺术领域的影响

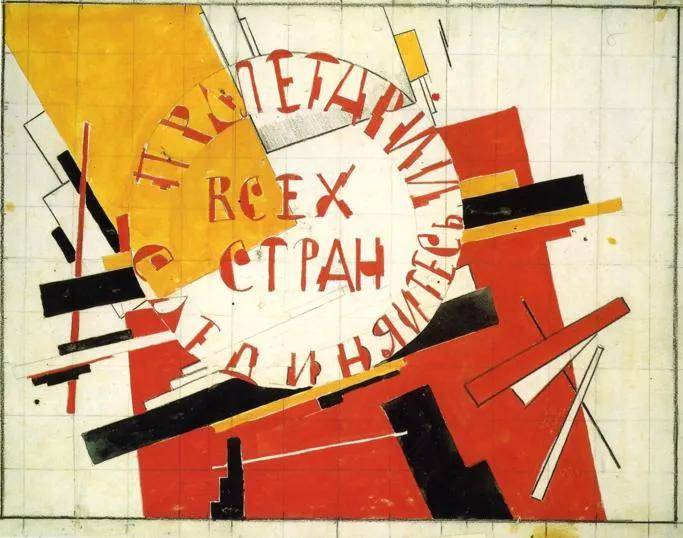

至上主义的诞生如同十月革命一样有其历史必然性,诸如野兽派、立体派、未来派在内的西方新艺术流派虽然有了抽象艺术的发展趋势,但却没有摆脱客体的物质性。当时的俄国艺术与世界其他艺术流派的联系十分紧密,因此至上主义不仅影响了引领革命的俄国先锋艺术家,还将这捧炬火带向了世界。

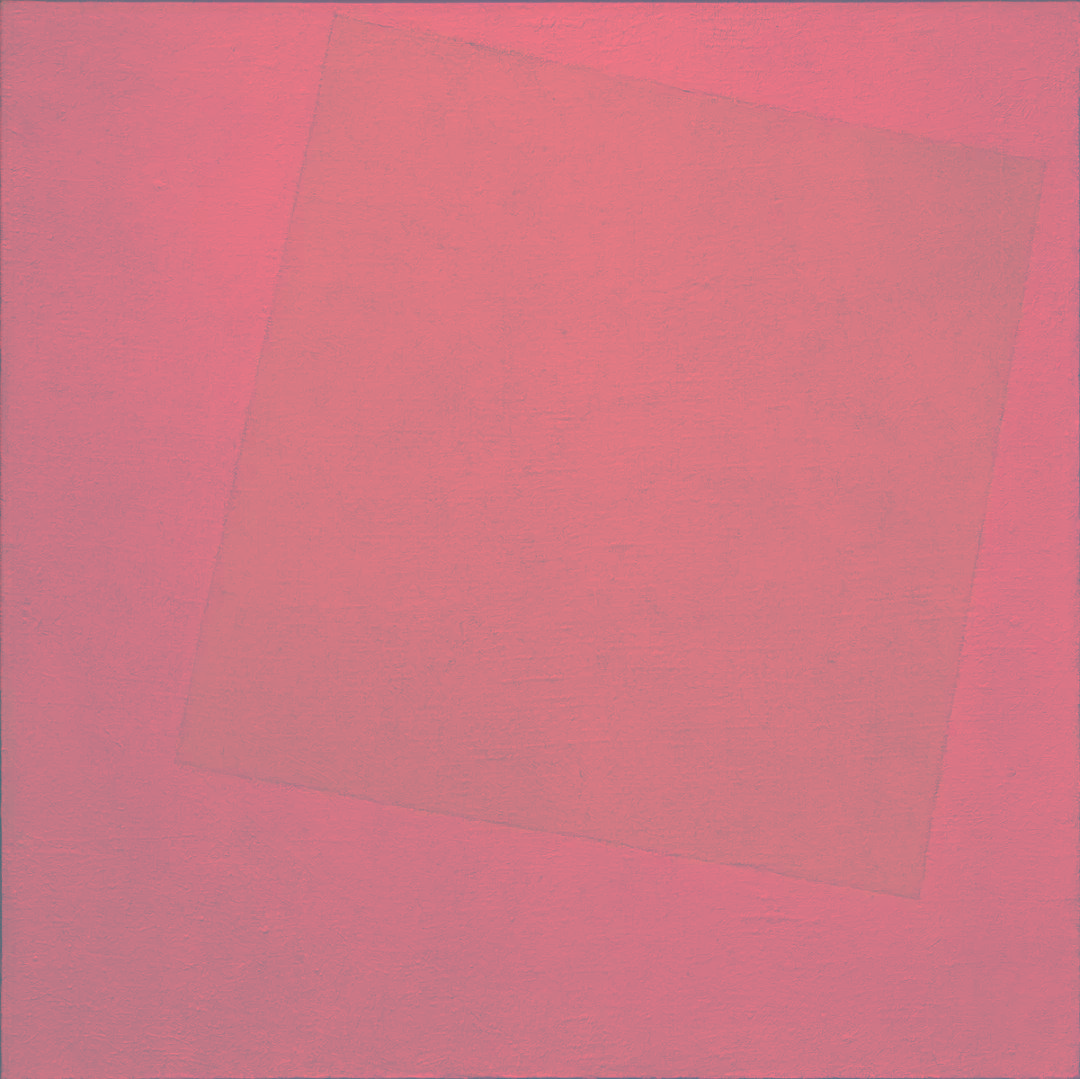

Suprematist Composition White on White-1918

Suprematism-1917

Workers of all countries unite-1918

Suprematic Painting-1918

Suprematism-1919

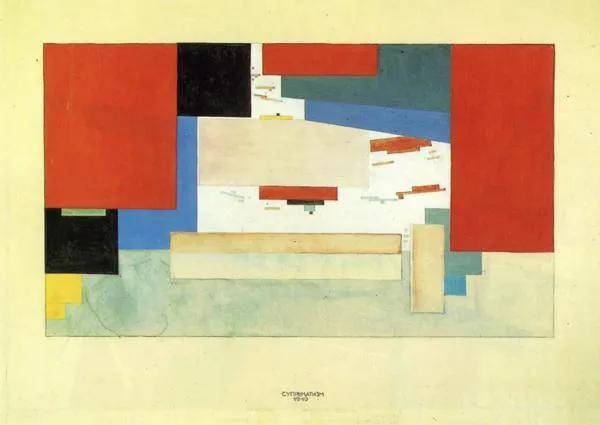

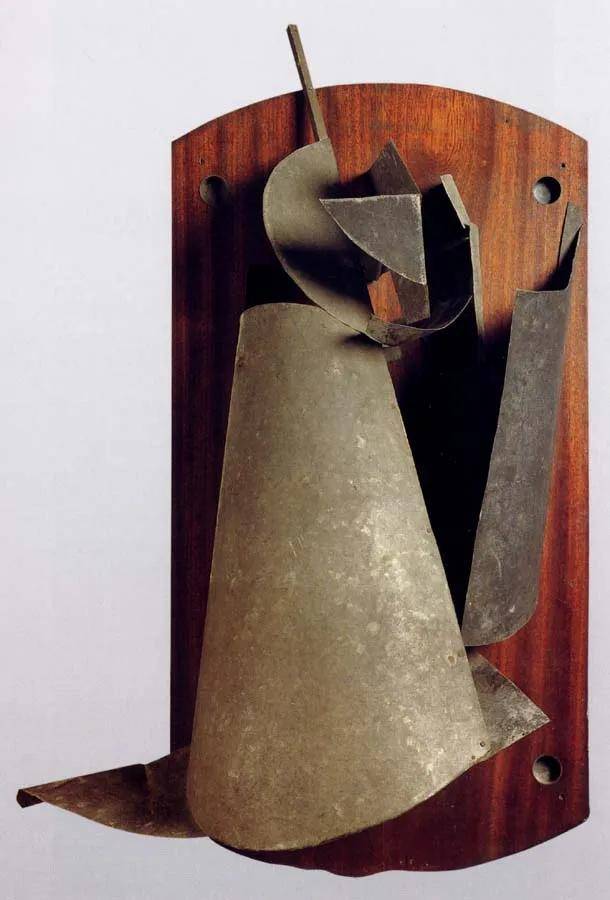

同为俄国人的构成主义重要人物塔特林也受到了马列维奇的影响,他与马列维奇相识于“0-10”展,当时的塔特林和另一位俄国先锋艺术家罗琴科一度成为马列维奇的同事。但是正如广义艺术与狭义艺术之间的区别,塔特林只吸收了至上主义在几何领域的探索结果,落到现实层面,构成主义更加关注科学、技术和当时的社会主义新社会,因此与形而上的至上主义区分开来。

Speakers on Tribune-1919

The principle of painting the walls-1920

Suprematism-1920

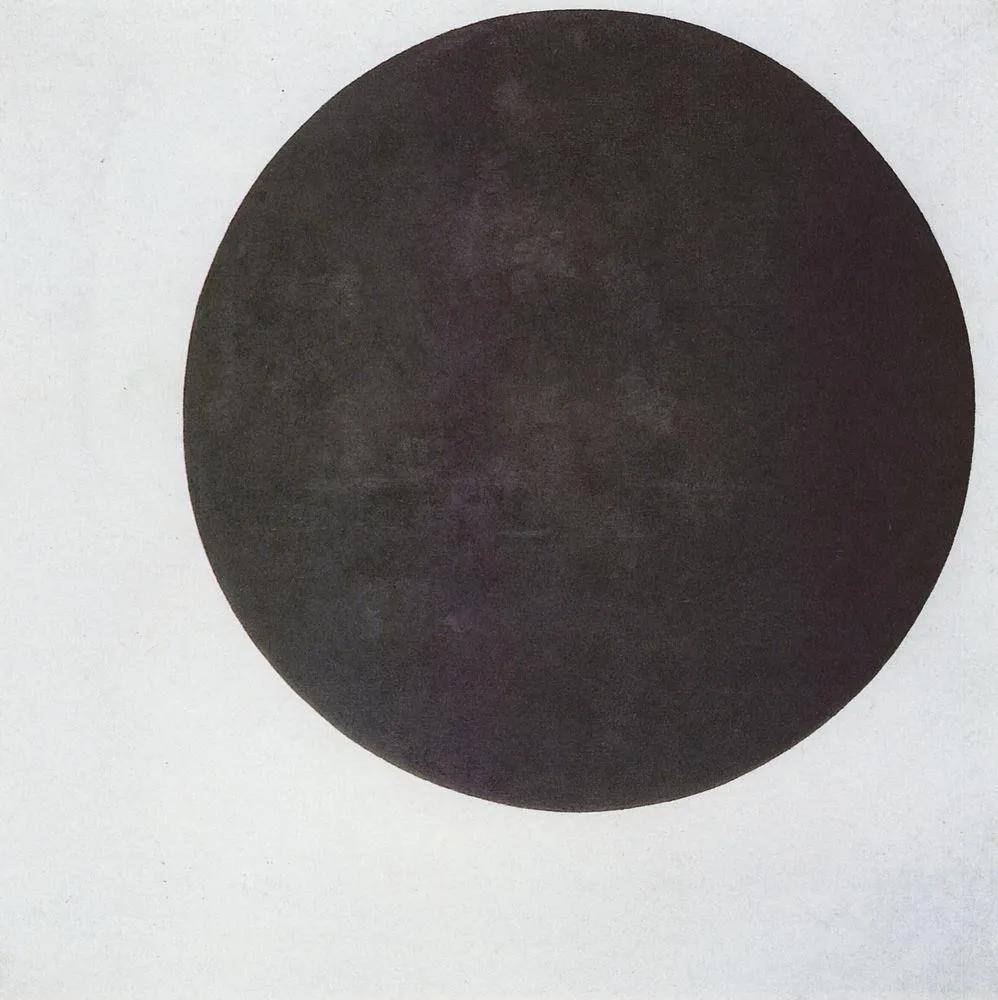

Black Circle-1923

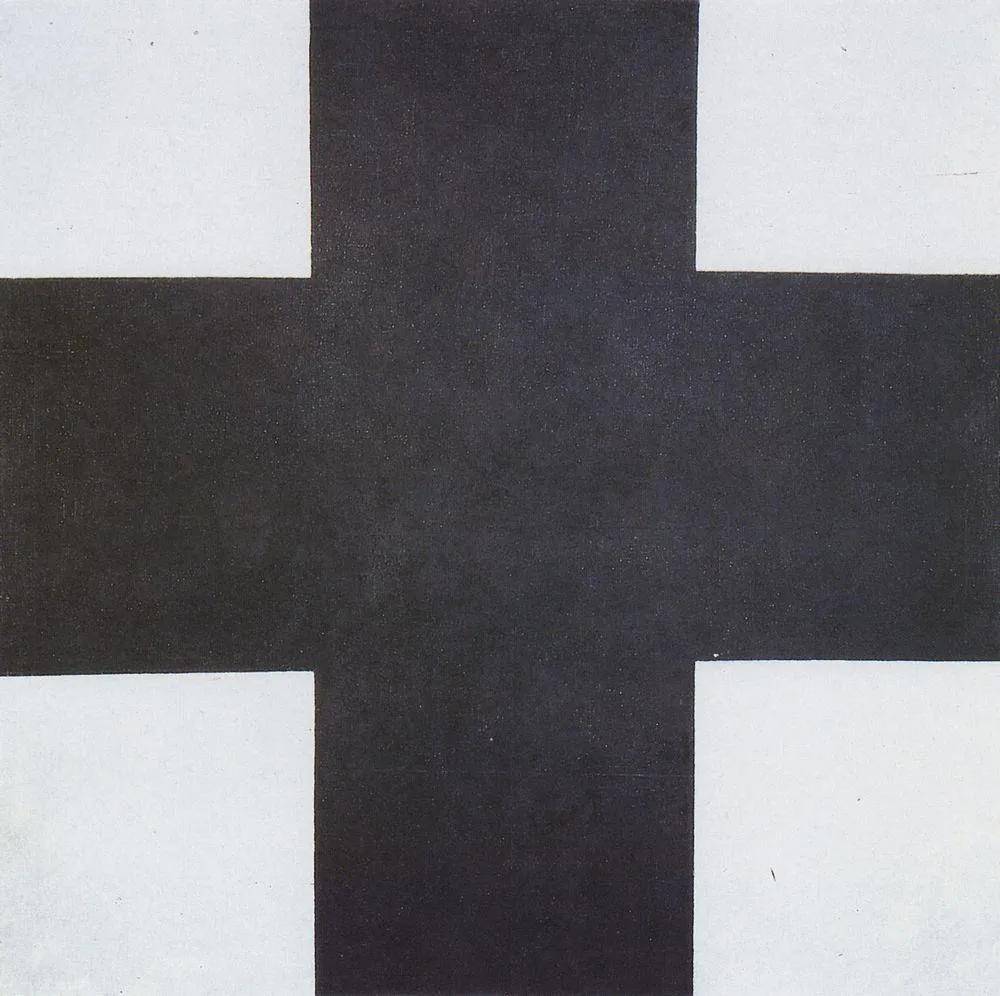

Black Cross-1923

1922年,德国柏林举办了"第一届俄国艺术展",包括马列维奇、塔特林等人在内的一众俄国先锋艺术家第一次在欧洲集体亮相,十月革命和苏维埃政权的建立使得俄国的艺术作品也带有鲜明实践性与革命精神,这种特性与魏玛政权统治下的德国左翼不谋而合,带有左倾色彩的包豪斯也开始学习马列维奇展开构成、色彩、形式方面的研究。

Counter Relief-塔特林

Material Selection-塔特林

Composition VIII-康定斯基

Circles in a Circle-康定斯基

Black and Violet-康定斯基

马列维奇受到康定斯基的邀请任教于莫斯科艺术文化研究所,并认识了同期的格罗皮乌斯。他对康定斯基等人的影响在他们的作品中便可窥见一二,1920年代康定斯基的许多作品都开始采用轮廓清晰的几何图形与白色的背景形成对比,这种形而上的表现方式与至上主义如出一辙。在1927年IZO(由卢纳查斯基主导的艺术文化研究所)组织的俄国艺术展会上,马列维奇的绘画格外受人追捧,同年他还在华沙举办了临时的个展,受到了波兰新潮艺术群体的欢迎。

Suprematistic Composition-1927

Suprematistic Composition-1927

Suprematistic Composition-1927

Suprematistic Composition-1927

Suprematistic Composition-1927

-04-

抽象艺术到现代建筑的转化

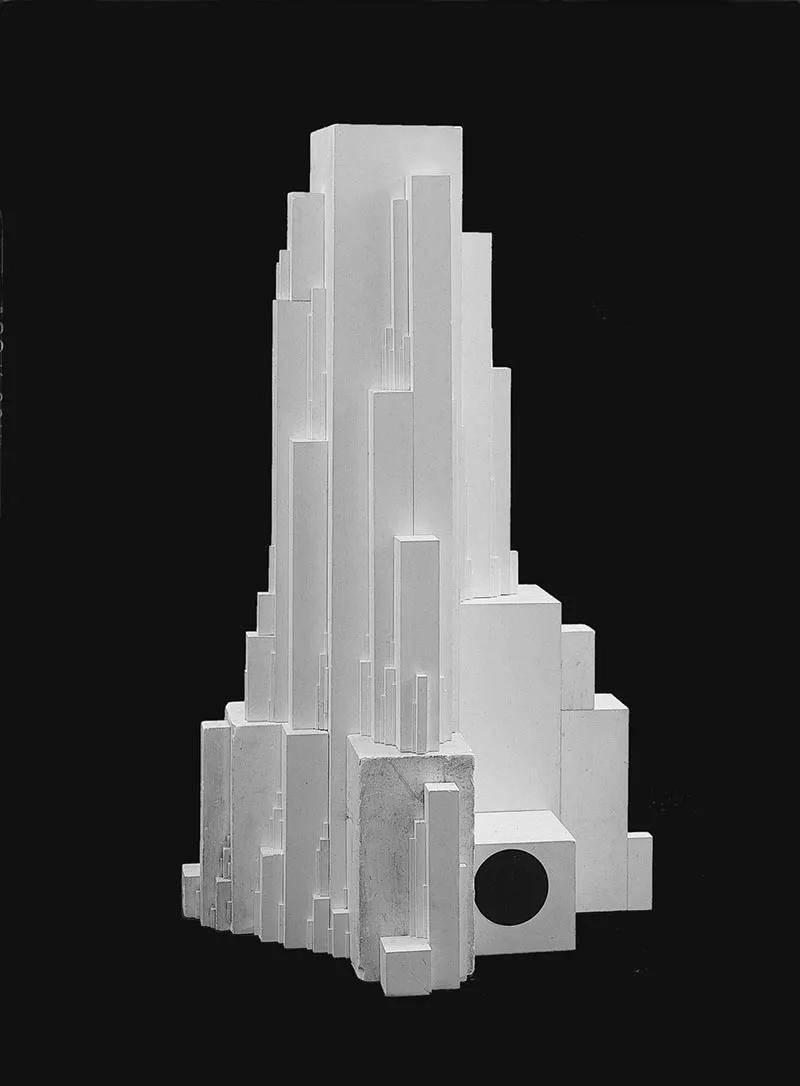

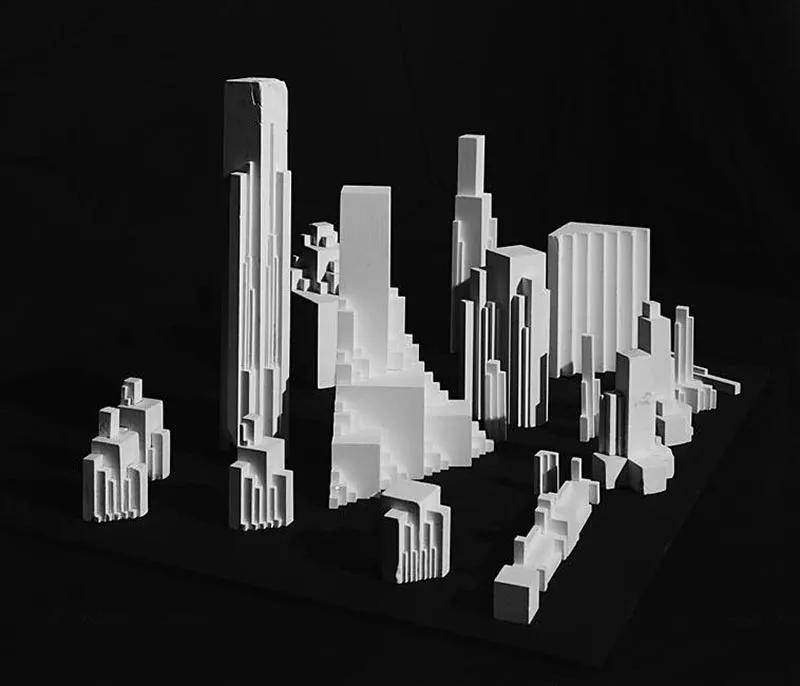

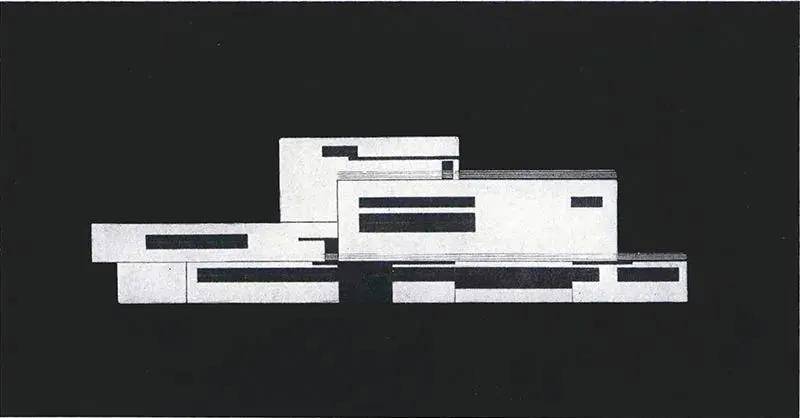

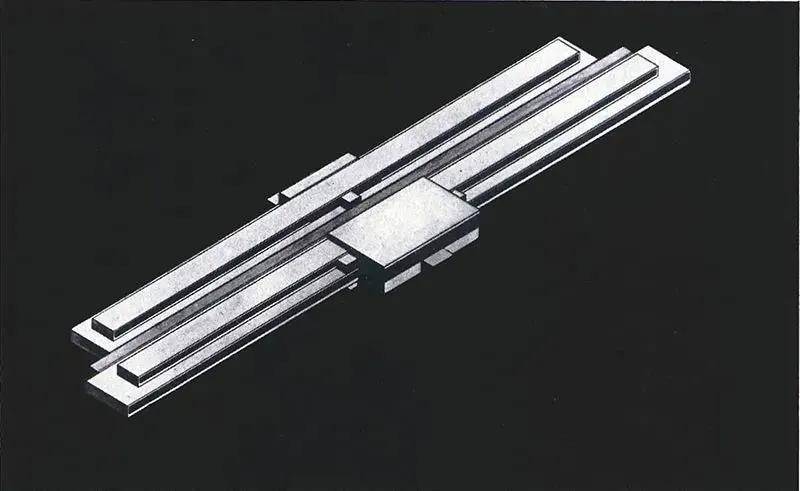

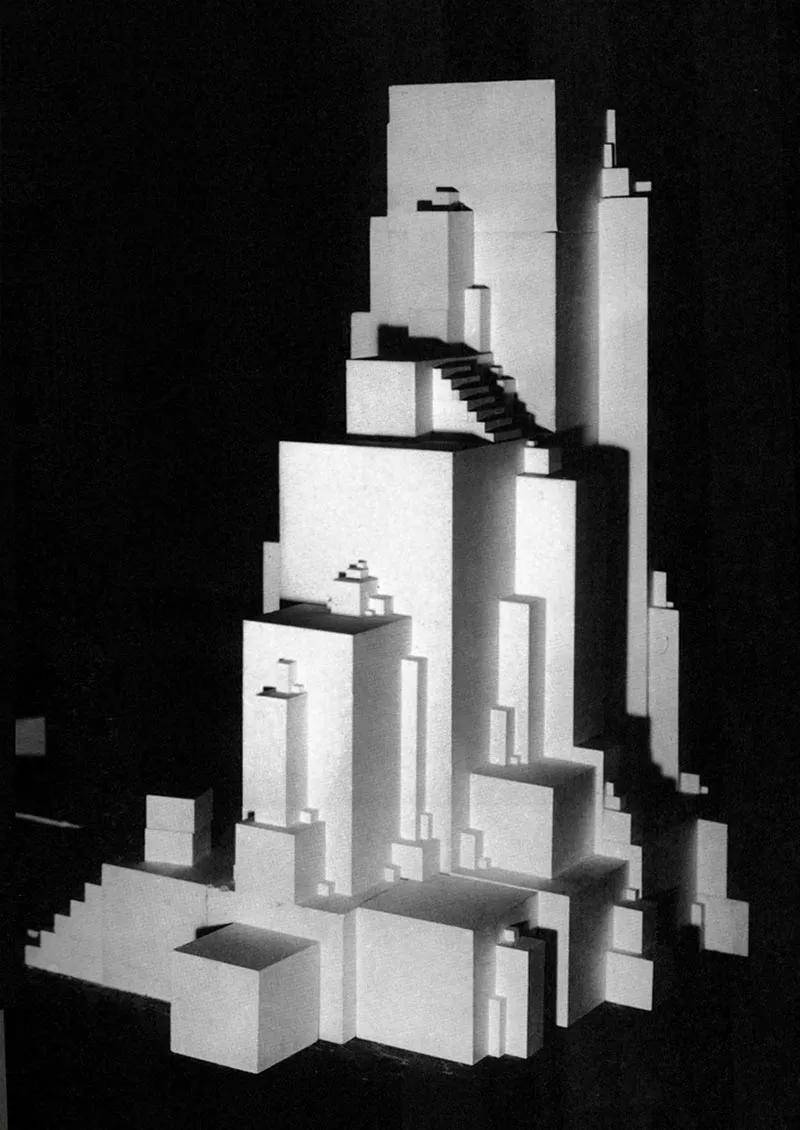

Arkhitektons-1923 to the early 1930s

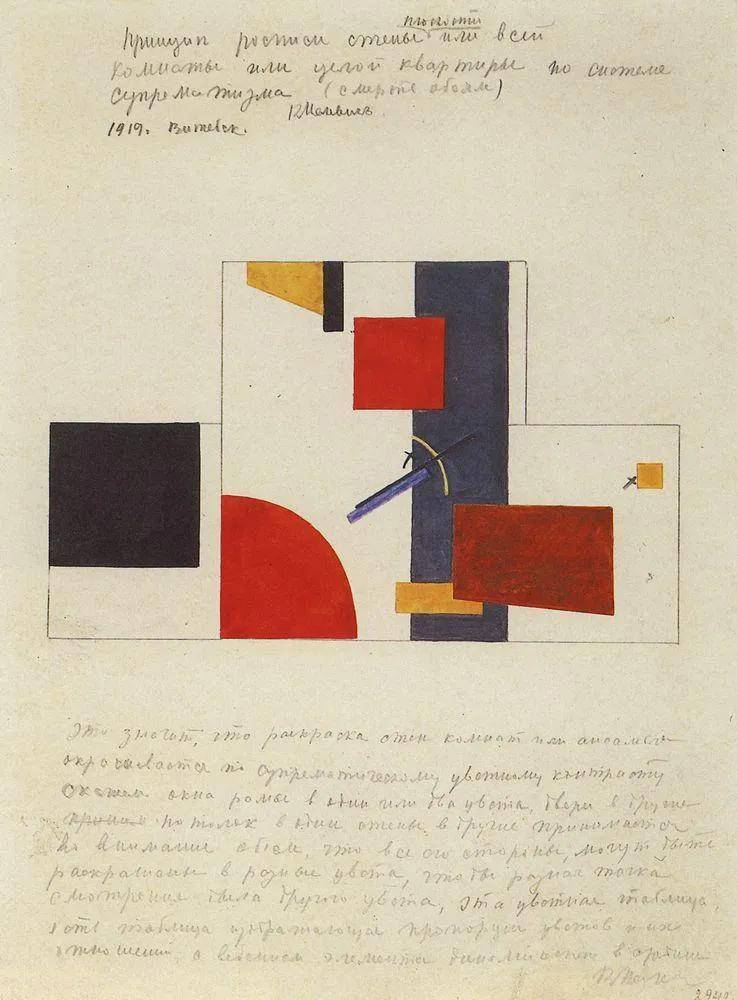

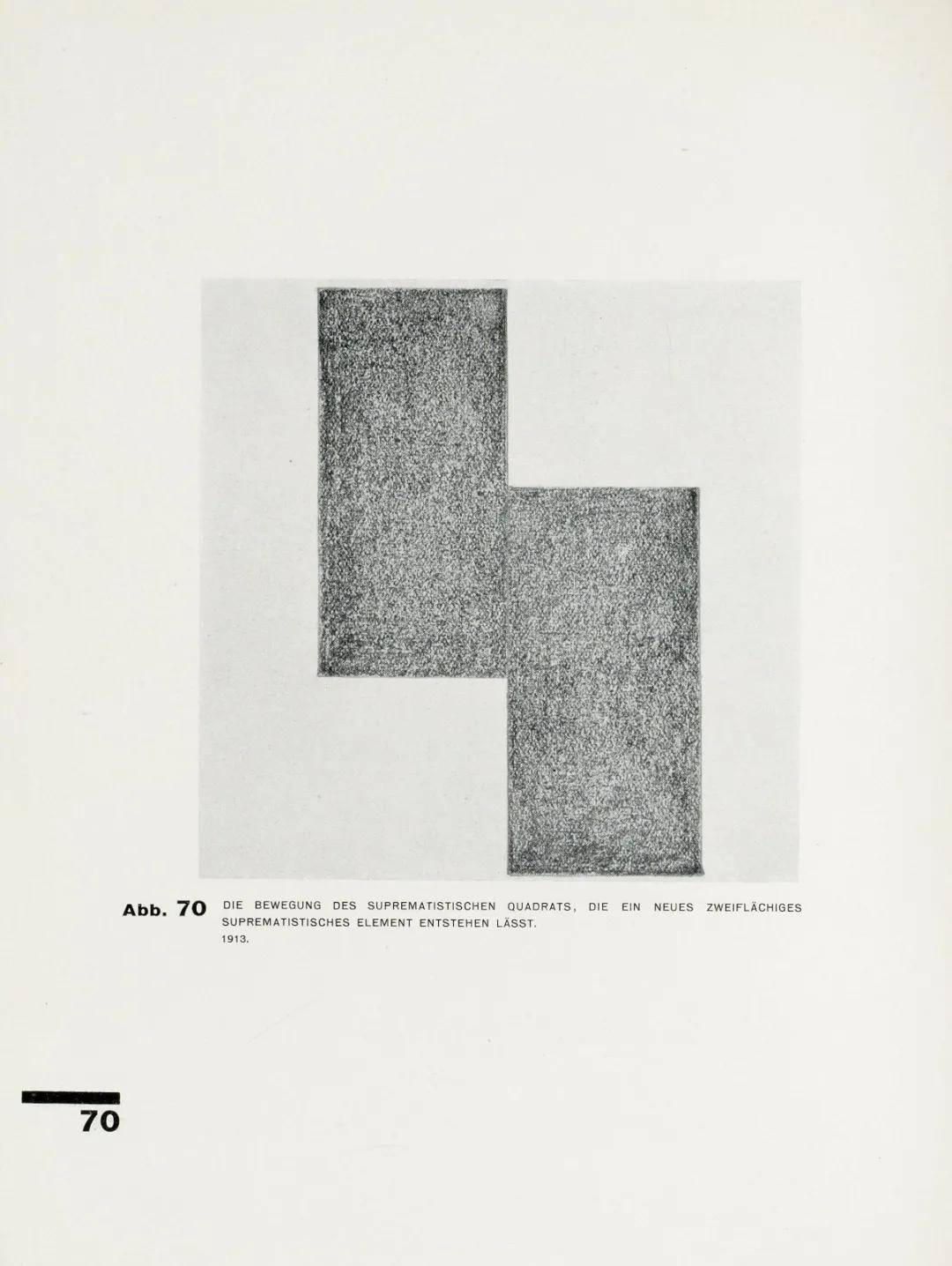

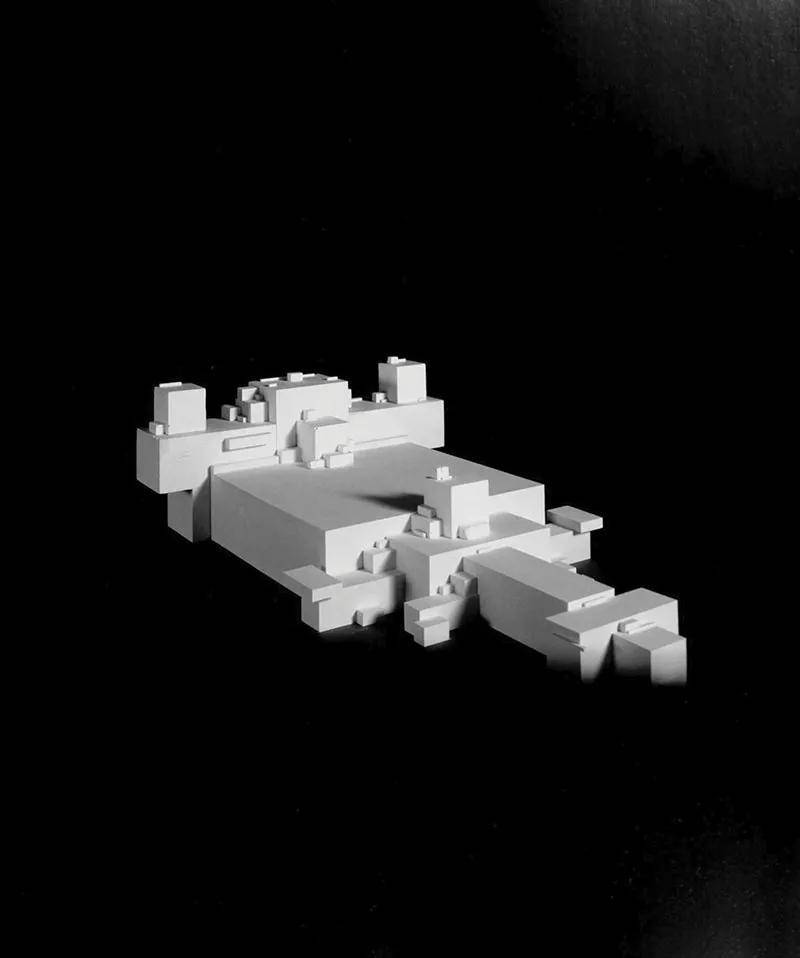

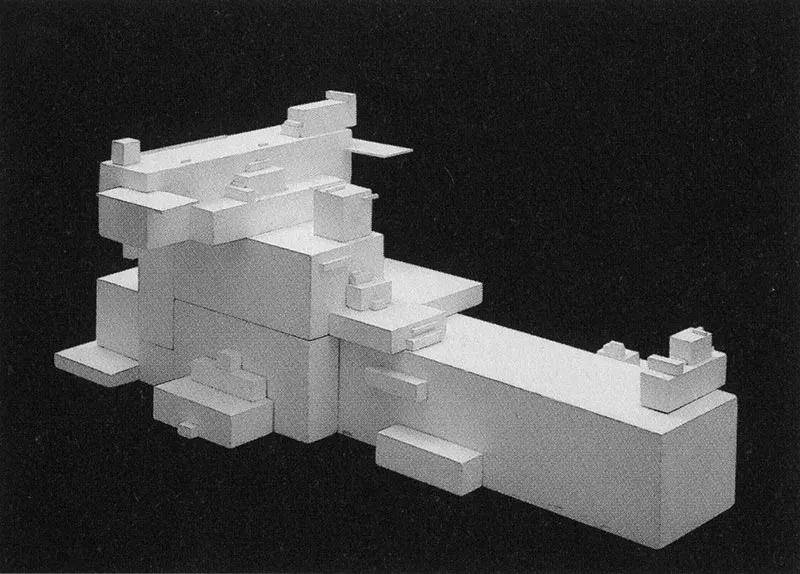

在最初的至上主义诞生之后,马列维奇转向了他的“电码信号”——即一种全新的世界组成单元,他在1920年出版的《至上主义:34 件素描》中将这种超越理性的理性形式扩展到三维状态,构想了星际航行、卫星和空间站等超前的设计,这也被他称为“未来地球居民之家”。这种至上主义的形式变化过程始于《黑色方块》,画中黑方块运动产生了《白方块上的黑色圆》,紧接着这些几何形经过动态演变产生了一定的空间容量,从而向建筑空间转化。

Arkhitektons-1923 to the early 1930s

Arkhitektons-1923 to the early 1930s

Arkhitektons-1923 to the early 1930s

Arkhitektons-1923 to the early 1930s

Arkhitektons-1923 to the early 1930s

Arkhitektons-1923 to the early 1930s

从1920年代起,至上主义走出了画框的限制,在三维空间中被实体化。当时的苏维埃政府正在着手改造莫斯科的城市规划,塔特林、康定斯基和马列维奇都参与其中,但探索在纯精神道路上的马列维奇与功能主义相背而行。他将绘画中的几何图形和动态空间三维化,形成了高度封闭的堆叠体块,也就是“建筑构造”系列作品。在“建筑构造”中,马列维奇并没有像功能主义那样从人的尺度进行设计,而是以准上帝的身份构建乌托邦式的空间。虽然这些作品在现实中难以成立,但还是对之后的现代主义建筑产生了深远的影响。

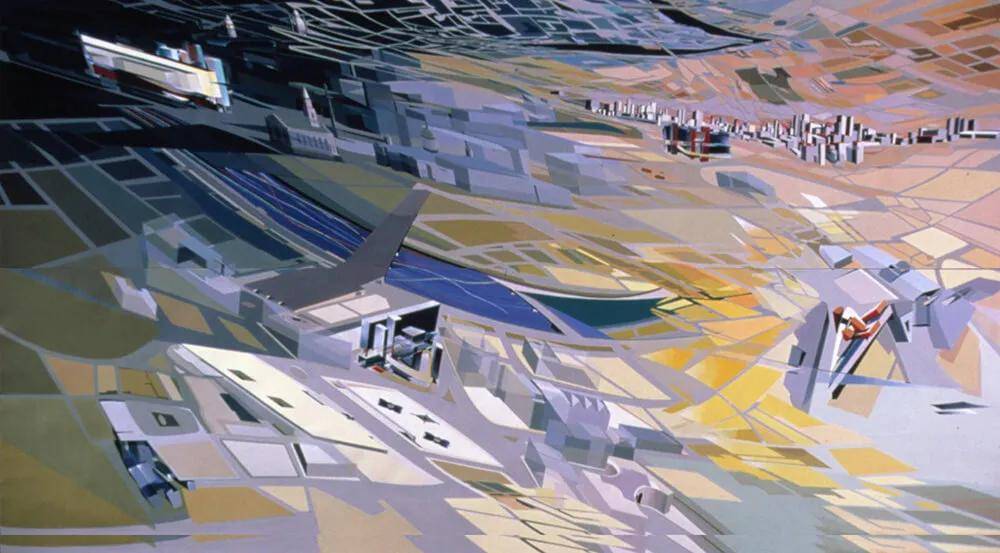

扎哈·哈迪德

扎哈·哈迪德

扎哈·哈迪德

扎哈·哈迪德

这种先锋性的思想在后来的普利兹克奖得主——建筑师扎哈·哈迪德的作品中有所呈现。她的第一副画作《马列维奇建构》中所描绘的建筑构成和体量关系都与马列维奇晚年的建筑构成研究有相似之处。正如增利西斯所说“扎哈的学术生涯是从马列维奇开始的”,不仅是《马列维奇建构》,扎哈的许多其他作品中也表现出了同马列维奇一般对于自由意志与反重力的思考,只不过扎哈将构成主义和动态的时间观植入其中,让理想化的至上主义走进现实。

扎哈·哈迪德

扎哈·哈迪德

-05-

四至上主义的尾声?

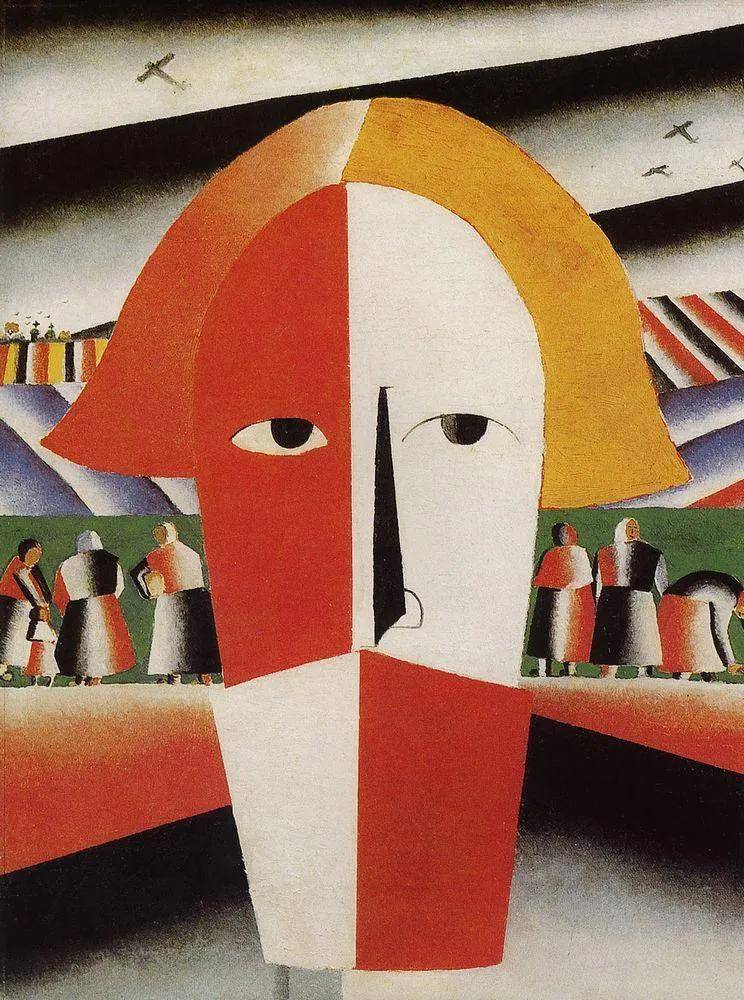

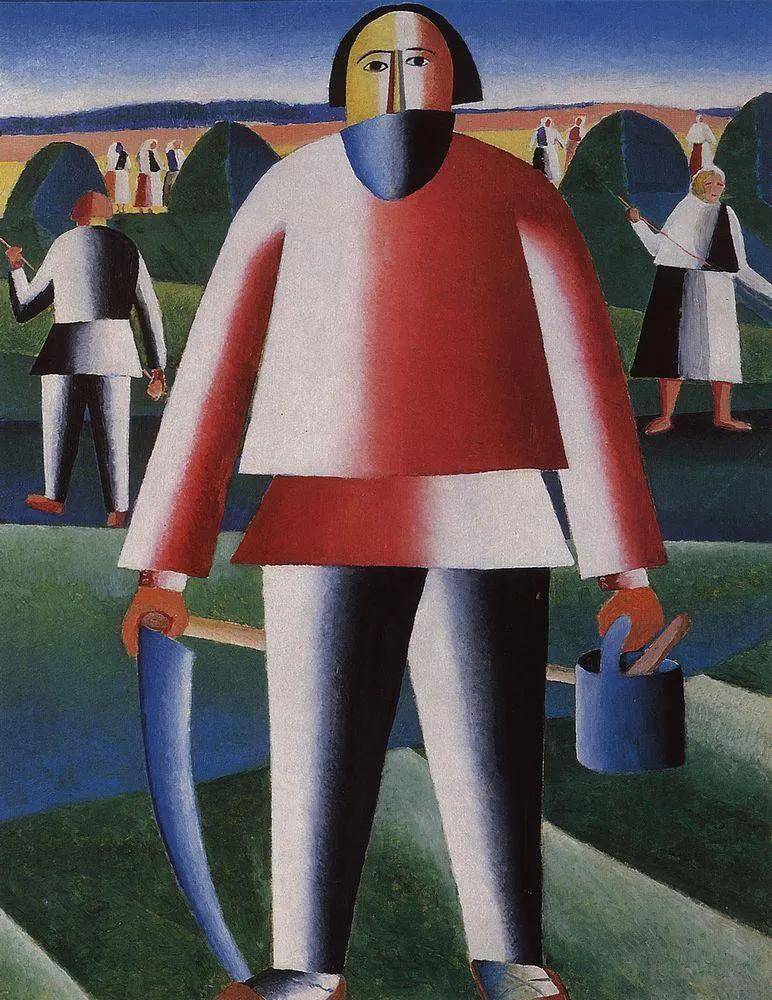

Girl Figure-1929

待时间走至20世纪30年代后期,无产阶级政权对于实践性和科学的追求使得社会环境不再适合至上主义的发展,一切非具象艺术都被苏联排除在外,而具象写实的画派则受到了国家领导人的钟爱,成为绘画的主流。在这种环境压力下,马列维奇尝试回归具象表达,创作了文艺复兴风格的写实肖像绘画。

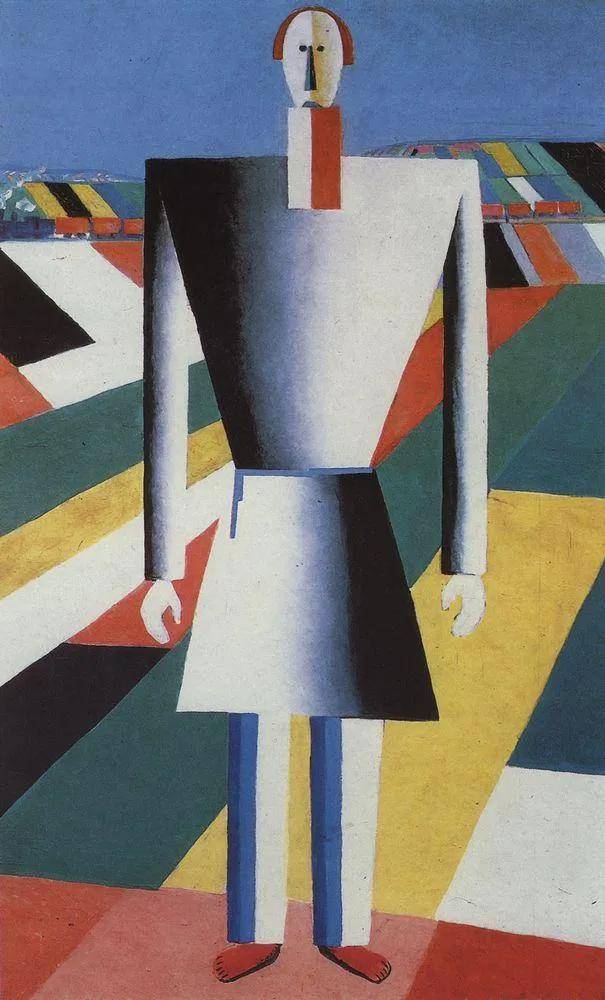

Carpenter-1929

Head of a Peasant-1929

Haymaking-1929

Reaper-1929

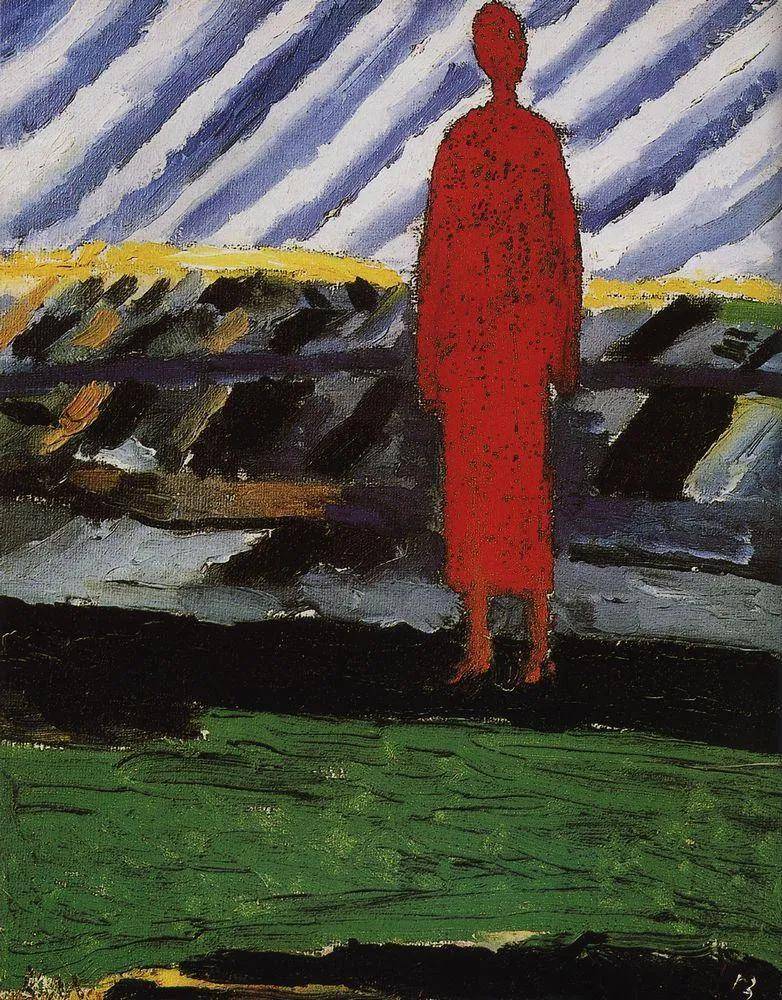

Red Figure-1928

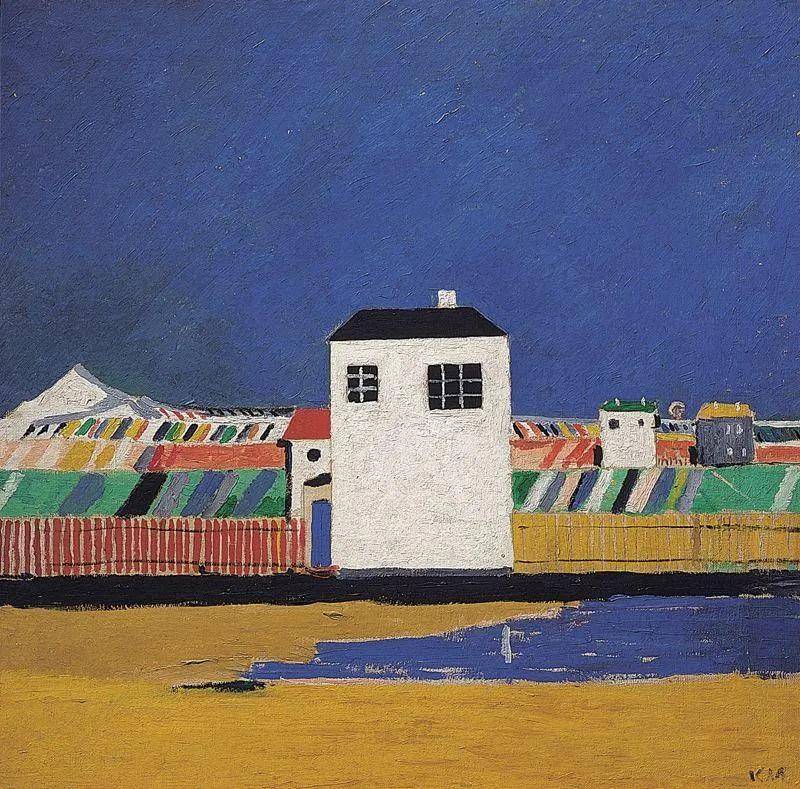

Landscape with White House-1929

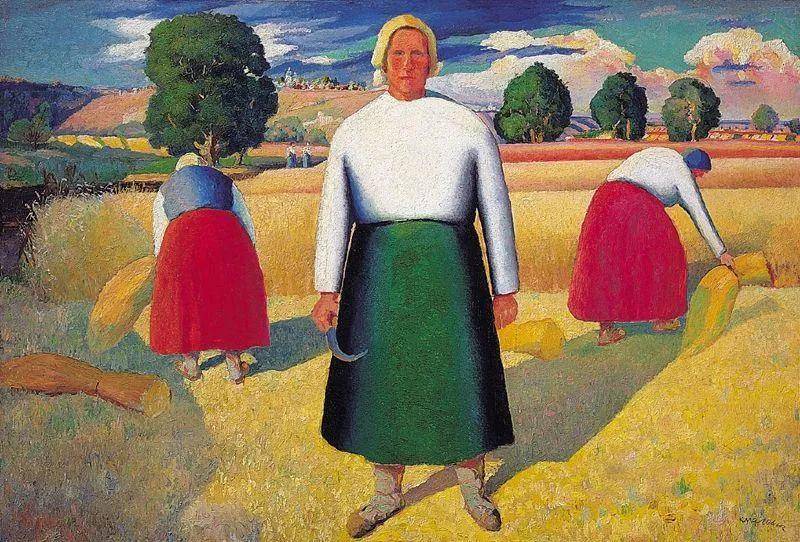

Reapers-1929

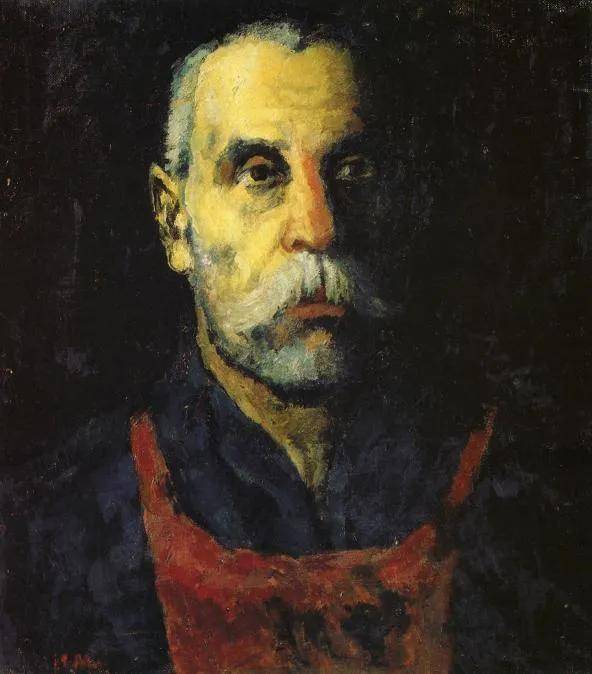

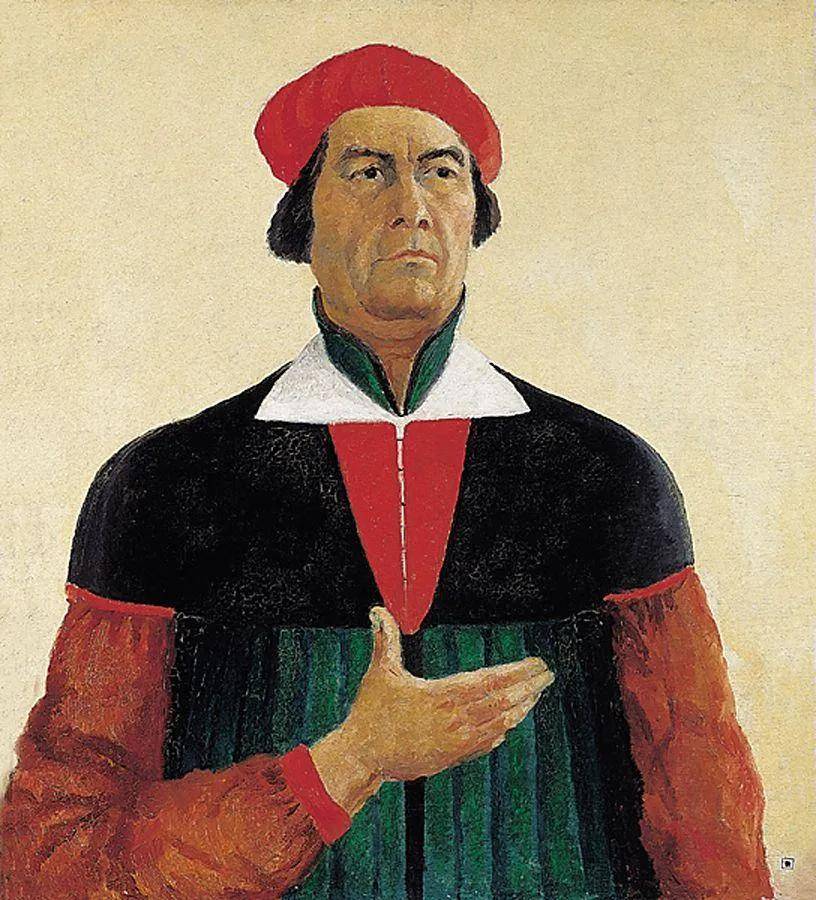

但在笔者看来,这仅是他向当时社会的一种妥协,在马列维奇一生中的最后一幅作品《自画像》中,他以一种献身般的状态自信地张开右手,目光指向画布之外的未来和远方,在右下角还可以看到一个黑色的小方块,隐喻着他所宣扬的至上主义。当时的苏联禁止抽象艺术,但在这幅自画像中,还是能够明显的感受到马列维奇的毕生所求,他成就了至上主义,至上主义也成就了他。

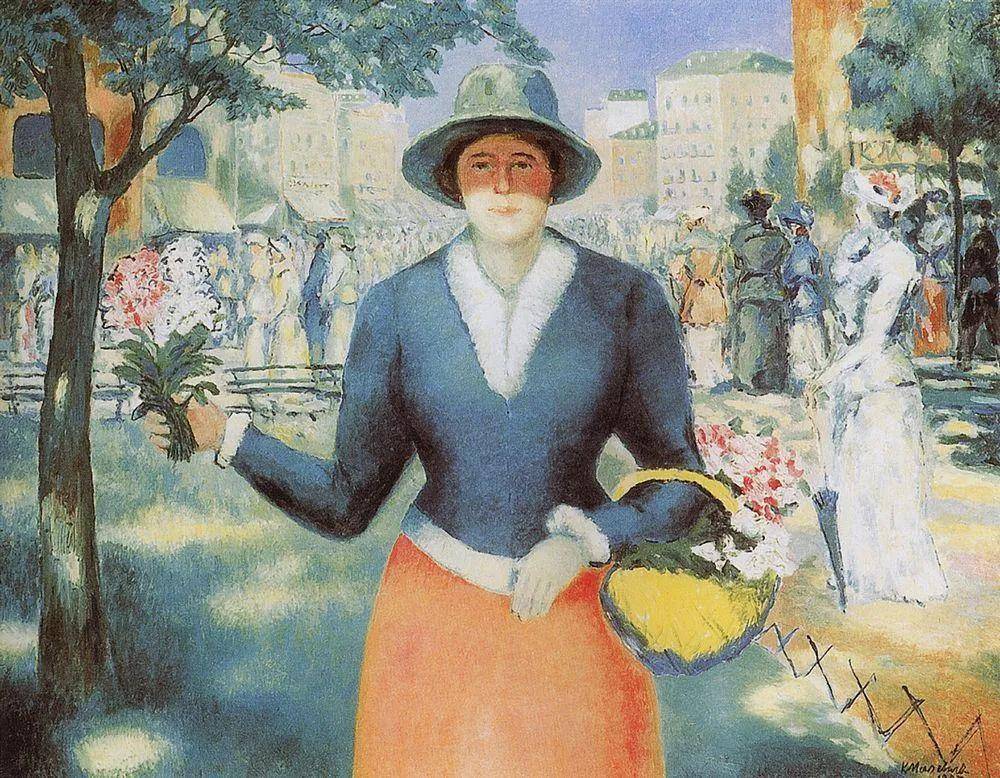

Flowergirl-1930

Portrait of a Man-1930

Peasant in the Fields-1929

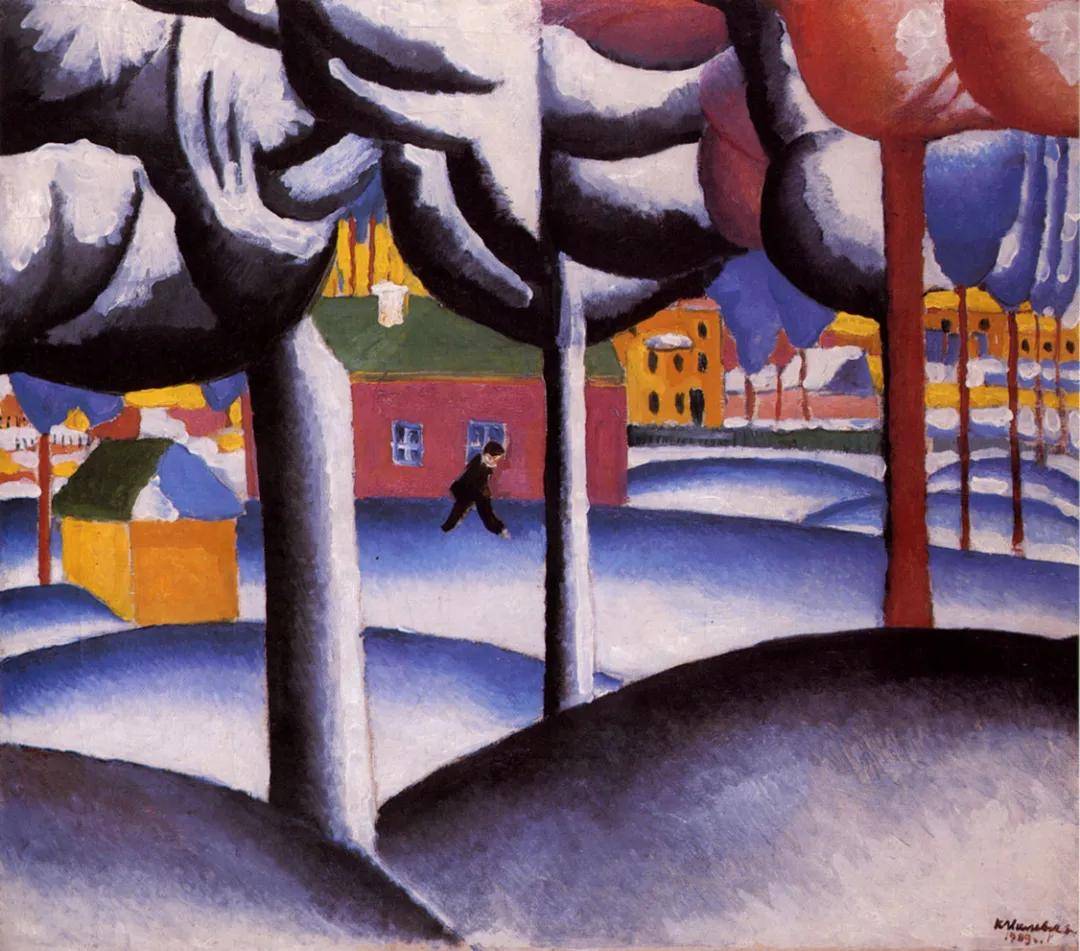

Winter Landscape-1930

1962年后,马列维奇的作品才得以解禁,时至今日,我们依然会被画面中纯粹、极致的精神力量所打动。至上主义之后,西方迎来了现代主义和后现代主义的时代,但至上主义的思想和绘画技法并没有因此束之高阁,相反,在后来涌现的简约主义、达达主义中都可看到一部分至上主义的哲思。而后这些艺术也开始走进人们的生活,应用于服饰、建筑、家具等领域中,成为不可或缺的一部分。

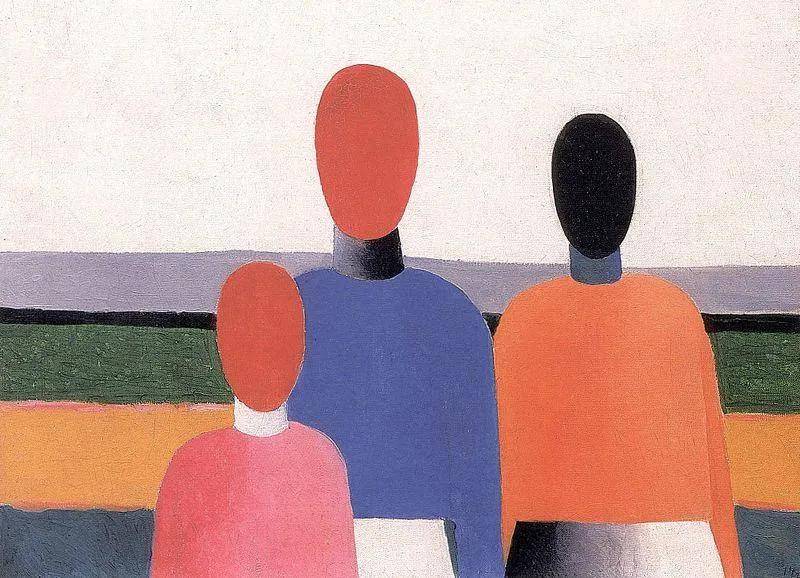

Three Woman Figures-1930

Girls in the Fields-1932

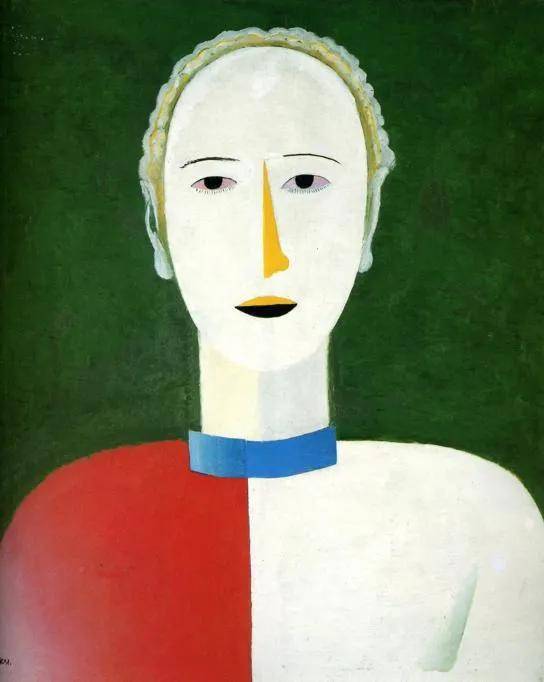

Portrait of a Woman-1932

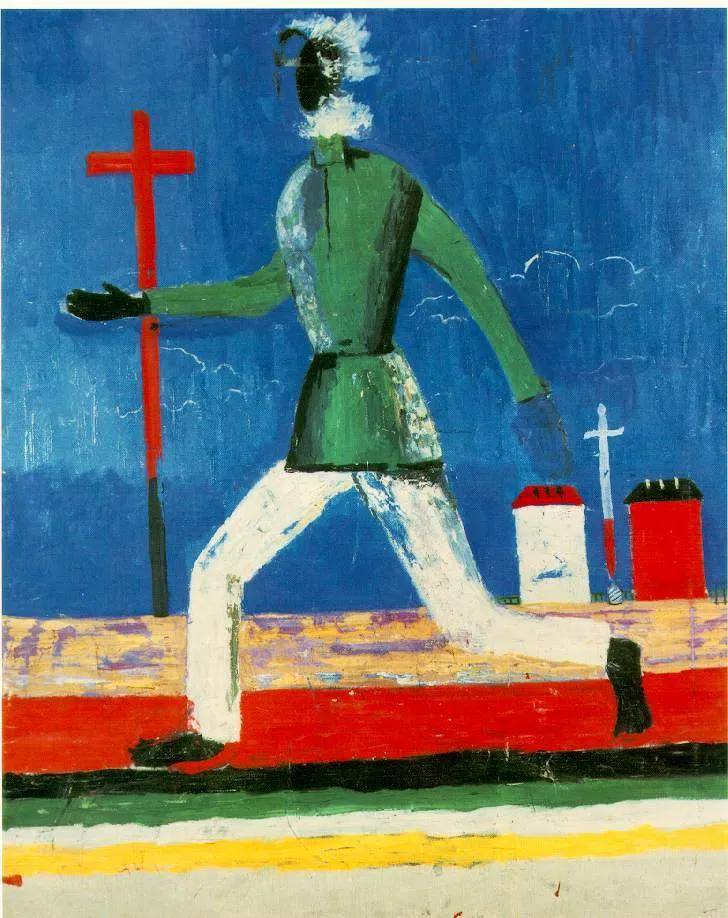

The Running Man-1933

Self-Portrait-1935

复制链接

复制链接