文章来源:公众号:卷宗Wallpaper

本文所涉全部内容,均来源于网络,如有侵权,请联系我们删除

建筑师矶崎新逝世后首个回顾展“矶崎新:形构间”在上海当代艺术博物馆(PSA)开幕。展览早在2019年启动,原计划于2021年开幕,庆祝建筑师90岁诞辰,然而由于疫情等原因,迟到的展览最终成为对这位建筑大师的追忆。废墟、过程、控制论、间、岛屿、创世纪、新形势、流动性、群岛,九个关键词组织起涵盖装置、手稿、模型等多种类型的500余件展品,构成对于这位极具开创性和批判精神的建筑师职业生涯的全面回顾。

出生于1931年的矶崎新经历过战争、以及战后的经济繁荣和泡沫的破碎,曾置身各种思潮之中,也被世界各地高举的革命火种照耀。师出名门,却远离主流派系,拒绝被任何标签定义,在不断探索中保持清醒与独立,一位建筑师的思考与实践如何与其身处的时代共振,矶崎新用自己91年的人生树立起最佳的榜样。在建筑行业发生剧烈变化的当下,这样跌宕而深厚的人生显得格外有力量。

“矶崎新:形构间”在上海当代艺术博物馆的展览现场

展览的起点早在四年前的春天。2019年3月,矶崎新先生接受同济大学的邀请,担任客座教授,计划举办30场讲座。以此为契机,同济大学建筑与城市规划学院院长李翔宁希望策划一场展览,在2021年,也就是矶崎新先生90岁时开幕。同年,矶崎新摘得普利兹克奖无疑让这场展览更受瞩目,建筑师本人十分重视中国,曾经亲自来到上海当代艺术博物馆选择场地。

另一位策展人,目前担任荷兰Nieuwe Instituut的馆长兼艺术总监的陈伯康在2013年就与矶崎新相识,从10年前的第一次见面到2022年,他们一直保持密切联系。“矶崎新也许是我相处时间最长的建筑师。当然很大程度上是因为他非常慷慨,允许我进入他的世界。他身上的复杂性特别吸引我。很多建筑师或多或少都可以用几句话来总结,但是矶崎新身上却矛盾重重,我对他的理解和他的真实想法之间有很大的差别。所以每次他发出活动或者项目邀请,我都答应参与。直到现在,我也不敢说我完全了解他。”

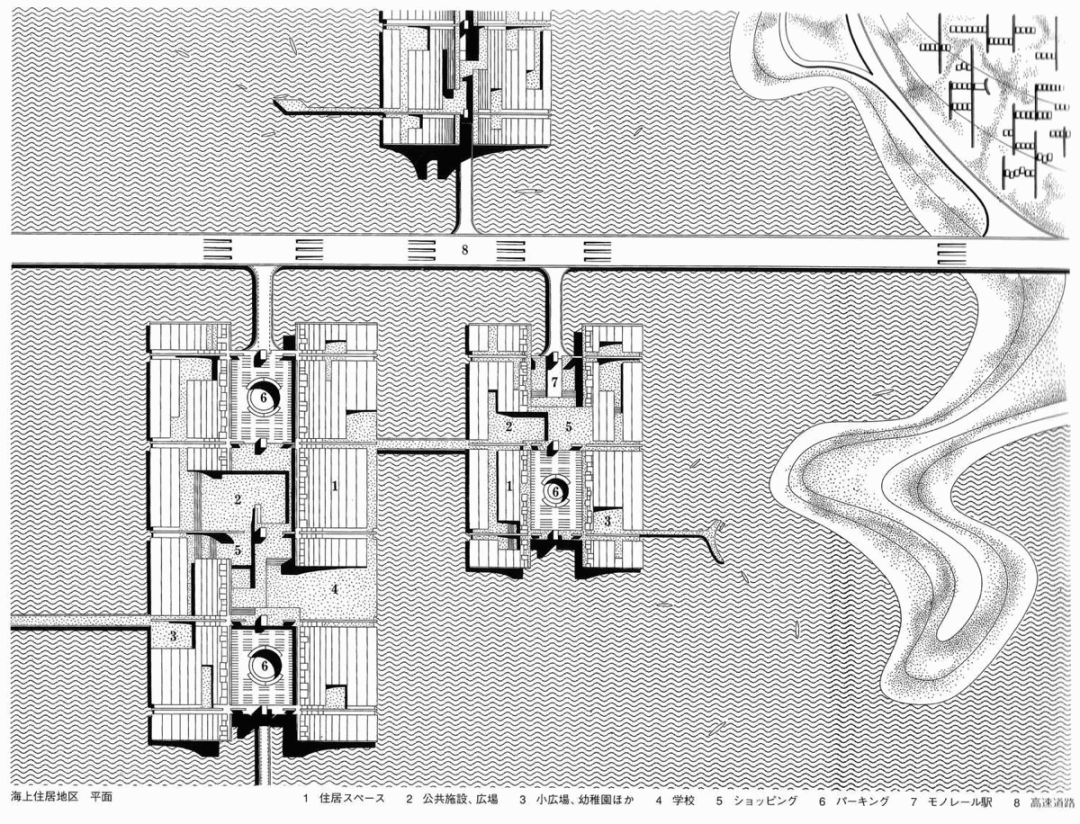

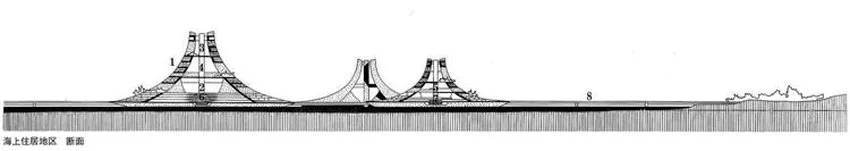

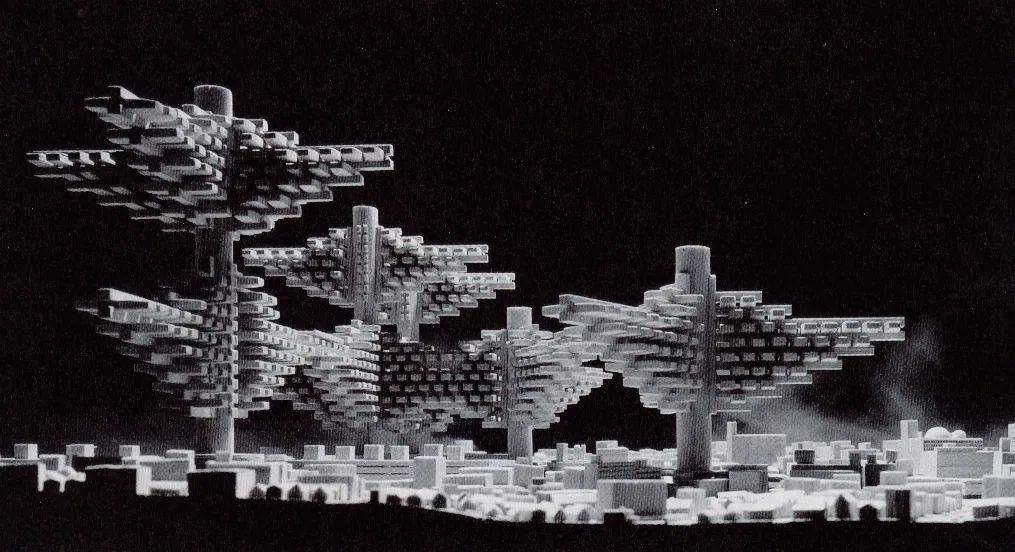

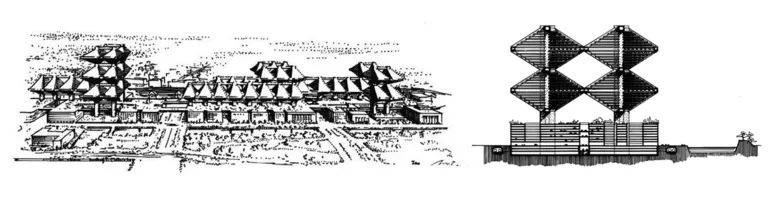

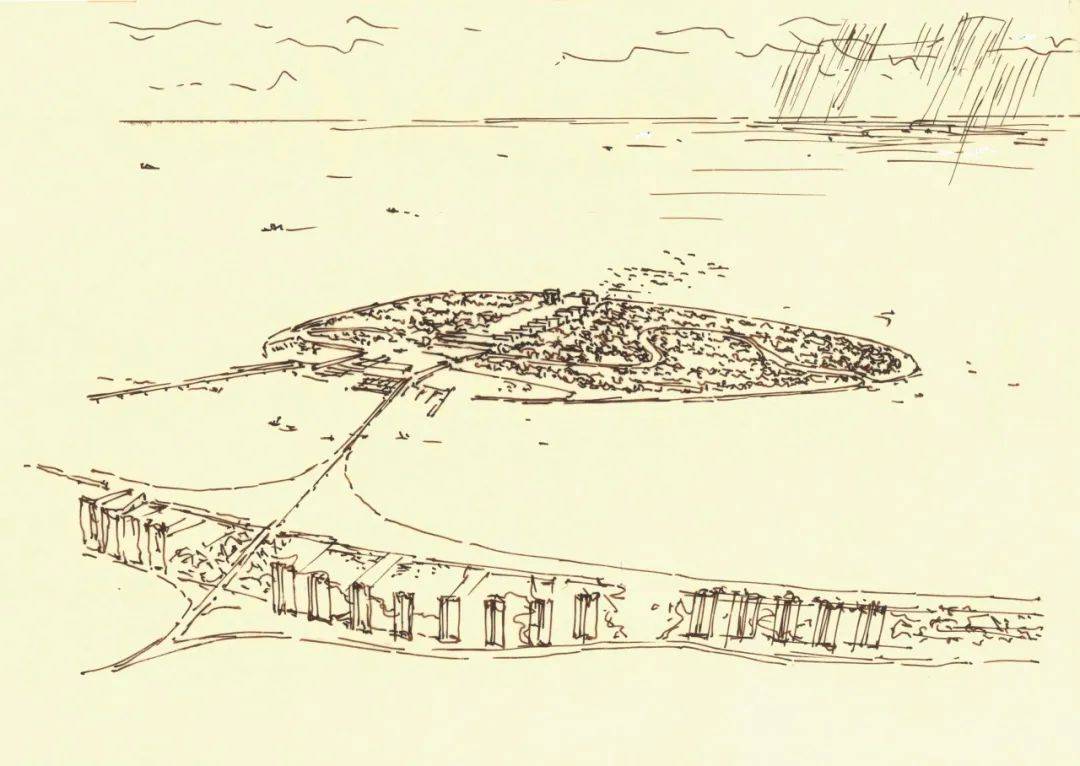

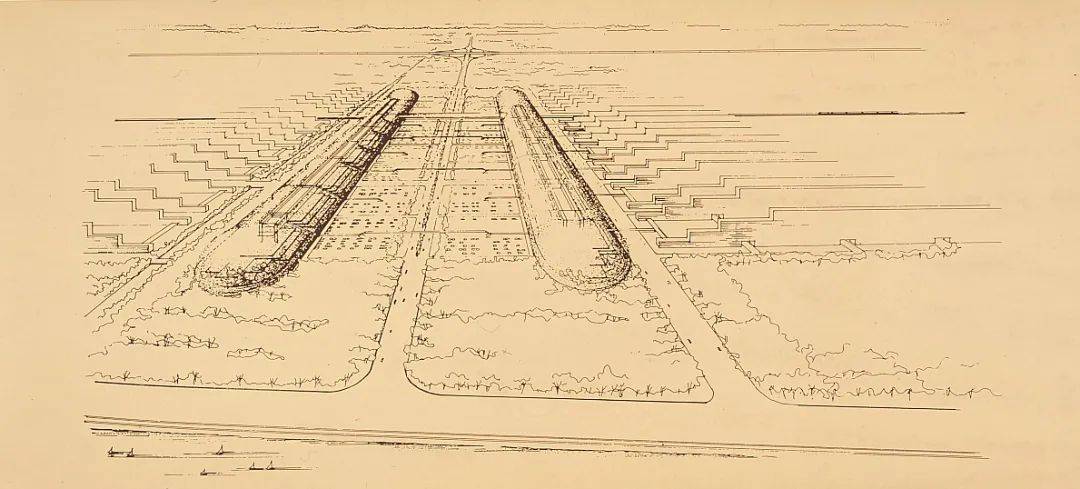

《A Plan for Tokyo 东京计划》(1960)。东京大学丹下健三研究室于1961年发表了一份以东京城市结构为对象的大规模改造方案,矶崎新也参与其中,提出通过在延伸至东京湾海面的城市轴线上建设新城区。该方案被视为“新陈代谢”运动具有标志意义的成果。

矶崎新从不局限于单一的建筑风格,拥抱现代与前卫,既贴近乡土又探索高技。他融汇东西方,也走出一条独属于自己路。他广泛接受全球思潮时着力挖掘“日本性”——日本的建筑、艺术和思想的独特之处。他提出“MA (间)”这一来自东方的时空感知概念通过展览的形式呈现,辗转多个国家和城市,并成为本次展览中的关键词之一,居于展厅中央。

“九个关键词放到一起梳理矶崎新过去60年来实践是最简单,也是最有效的方式。对我来说,这九个词既相互独立又彼此交织,这个展览也像群岛一般展现矶崎新先生多样丰富的实践。”陈伯康说道。九个关键词借鉴了一本早年间关于矶崎新的出版物,很多词在那本书中都有提及,策展人添加个别词汇,也得到矶崎新本人的认可。

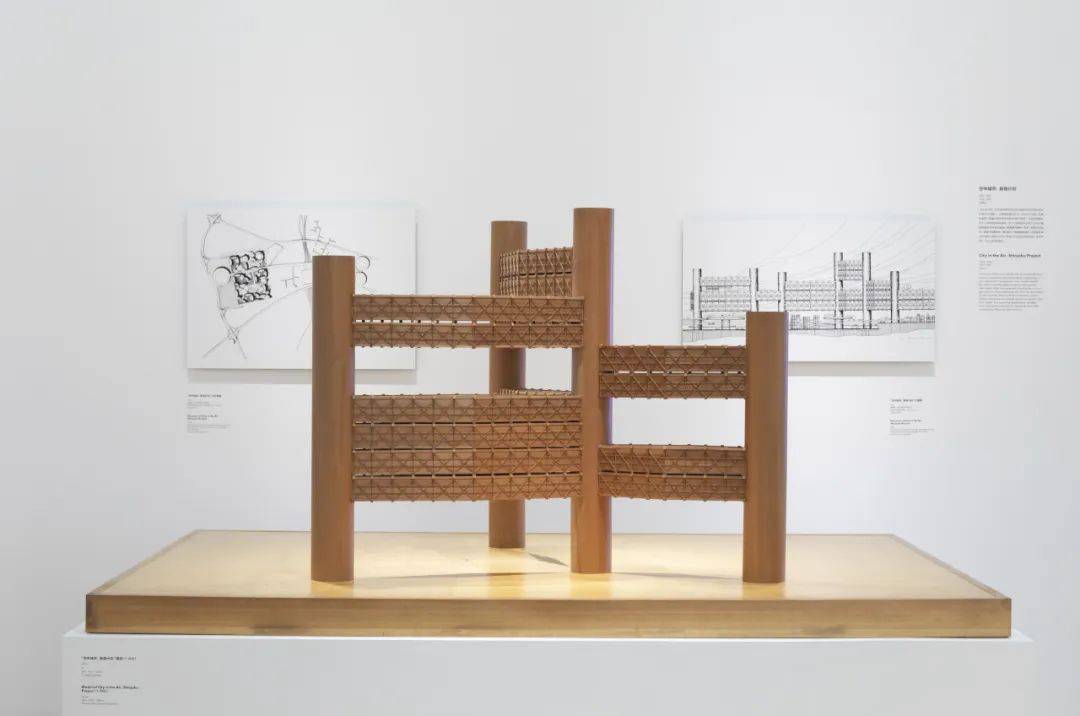

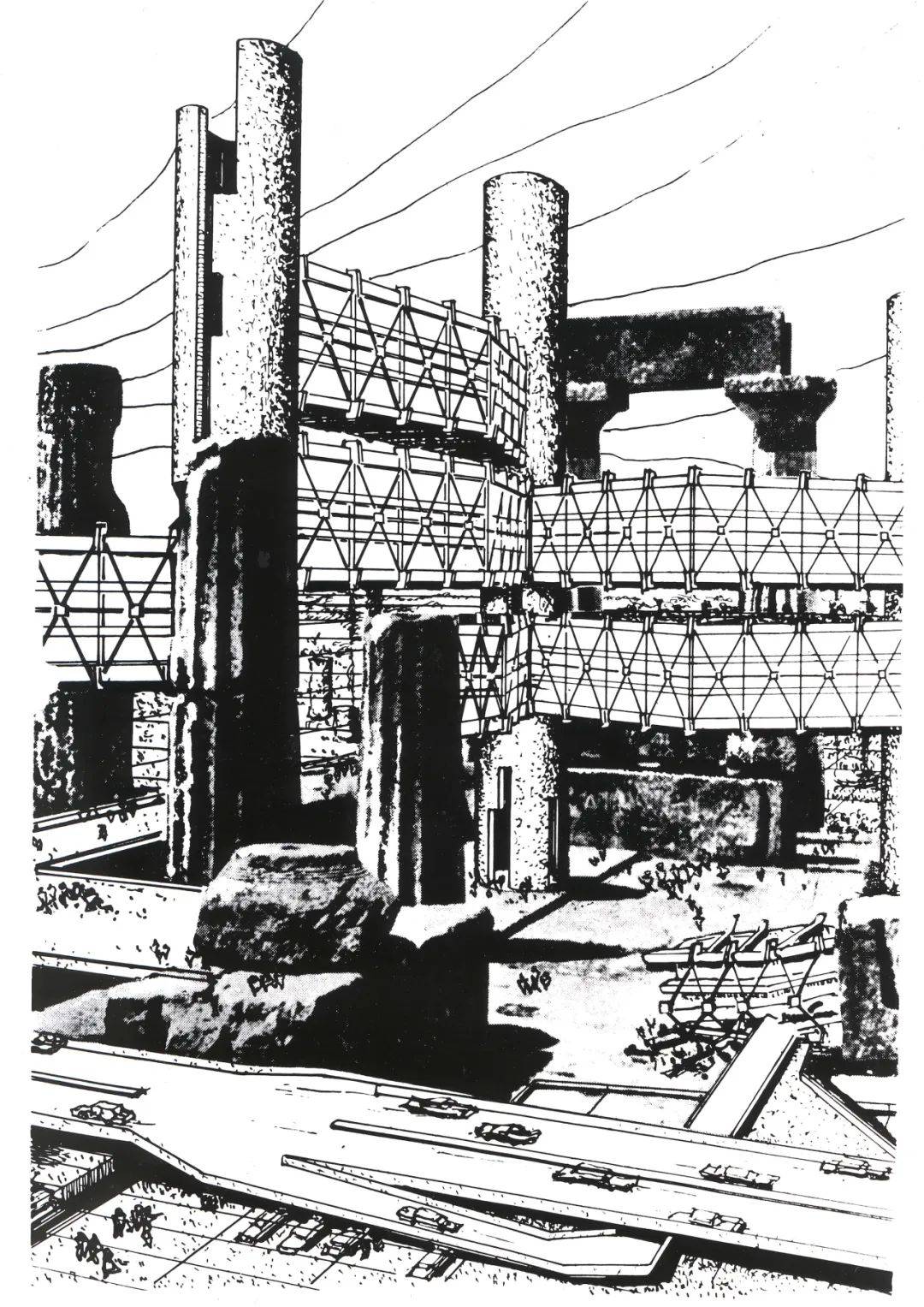

《City in the Air》(1960)。当时在丹下健三工作室工作的矶崎新构想了一种带有大型圆柱形核心筒的巨型结构,可以将建筑物从地面抬升。

《Clusters in the Air》(1962)。矶崎新曾说:“东京是无望的。我不再考虑低于30米(当时城市的高度限制)的建筑……我把30米以下的一切都留给别人了。”

《City in the Air》(1963)。矶崎新为当时遭到拆除的商业区丸之內 (Marunouchi)设计了一套反向方案。四面体巨型结构将位于现有建筑物上方,作为拯救现有城市的一种手段。

《Destruction of the Future City》(1968)。这幅大型蒙太奇照片曾在米兰三年展博物馆中展出,矶崎新设计的“Electric Labyrinth”,一种不规则得框架结构覆盖在广岛废墟之上。摄影:Shomei Tomatsu

同样从2019年就参与到项目中的还有展陈设计师日埜直彦先生。日埜直彦与矶崎新的缘分始于从2008年开始进行的对话。他坦言采访矶崎新是一件有趣然而“效率不高”的工作,通常矶崎新针对一个问题就能阐述近半个小时,所以四五个问题就能撑起两个小时的采访,只有时内容会离题千里。持续四到五年的20次对话构成关于矶崎新最具综合性的论述,日埜直彦也成为最了解他实践项目和思想的人之一,他的加入无疑是展览品质的有力保证。

最初展览设在博物馆三层的三个房间,后来变为七层的大展厅。对于他来说,这样的空间反而更能体现矶崎新作品的完整性,像是一幅立体的地图展示出他的职业发展脉络,项目基本按照时间顺序组织,但是相对自由的流线允许观众在其中寻找不同项目之间微妙的关联。通过对于灯光的控制,展厅内呈现出前暗后明的变化,观展体验从暗处的“废墟”开始,走向明亮的“创世纪”,最终回归暗处。除了七层的展厅,《空中城市》构想的单体将会以1:15的比例在PSA馆外还原,9米高的构筑物由于种种原因未能在展览开幕时如约而至,会在几天之后组装完成。

展览现场的钯金俱乐部模型。

“我时常会忘记他是位91岁的老人。”矶崎新对于世界正在发生的变化抱有本能的好奇心和批判性的思考。他在设计纽约市中心的钯金俱乐部时已经年近50,依然能够通过声光电设备等技术让Disco舞厅成为刺激大众神经的新场所,改变了全球夜生活文化。对“形式自主性”这一严肃概念的探索被他融入霓虹灯灯具“梦露曲线”中,灯具也成为展厅内轻松诙谐的点缀。

“有时会想起他,”日埜直彦站在展厅里环顾四周后说道,“那位不知疲倦,永远好奇的老先生。”

“我自己有中国名字Ji Qixin,Xin重新翻译成日文是Sin。”所以矶崎新在撰写的重要文章《都市破坏业 KK》时,将其中一位主人公命名为S。这篇文章的片段开启了本次展览,前言则被谦逊地安置在他的文章之下。

《孵化过程 Incubation Process》(1962)©Estate of Arata Isozaki

《孵化过程》在本次展览中的呈现。

矶崎新的出生在动荡之际,正值第二次世界大战爆发前夕,广岛与长崎原子弹爆炸的记忆对其建筑设计思想也产生了影响。被炸毁的城市状态给他留下深刻的记忆。但正是因为有废墟的存在,才会有新生的可能。所以废墟并不只是建筑的归宿,而是矶崎新思考的原点,更是本次展览的第一个关键词。作为展厅入口处的作品,《电气迷宫 Electric Labyrinth》诠释“废墟”似乎再合适不过。该装置最初为1968年米兰三年展博物馆设计,在开幕前被参加社会运动的学生砸烂,这大概是他真正意义上曾经成为废墟的作品。装置后面的墙上展示的《孵化过程》则在古希腊废墟的照片上叠加空中城市等作品的投影,以多媒体的形式探讨遗迹之上的各种可能。

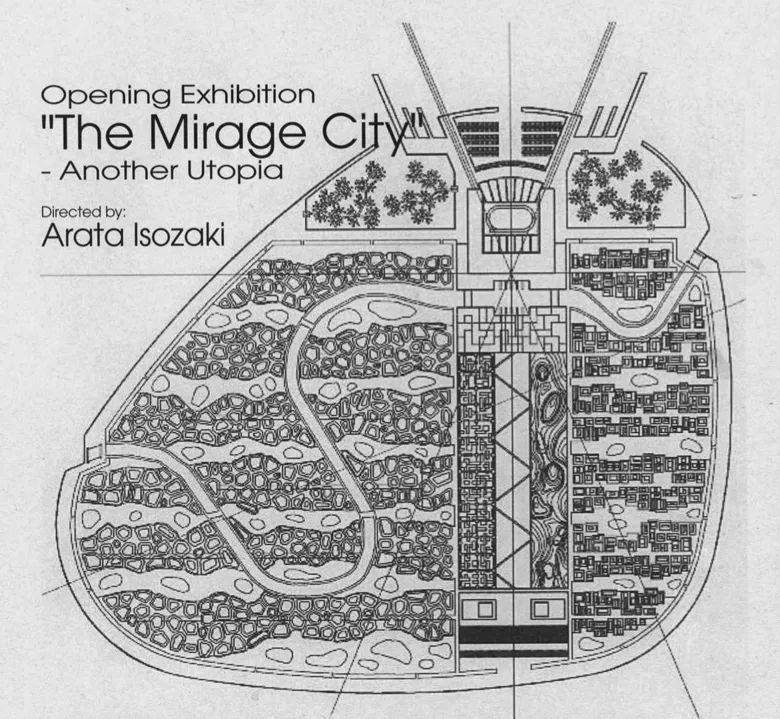

《Mirage City 海市计划》(1994-1995)© Estate of Arata Isozaki

《海市计划’——另一个乌托邦》(1997年)。在矶崎新指导的东京NTT InterCommunication中心举办的展览和研讨会中,数十位日本建筑师参与并探索“新乌托邦理念的形成过程”。

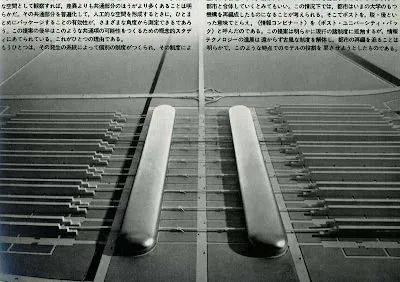

《Computer Aided City Project 电脑城市方案》(1972)。在这座城市里,一台巨大的中央计算机就像一个大脑一样决定着城市的运作。© Estate of Arata Isozaki

矶崎新是少数从城市出发思考建筑的设计师。从参与东京湾的规划开始,到60年代空中城市的构想、大阪世博的规划希望为未来的城市提供一种值得参考的模型,70年代的电脑城市诞生于计算机设计的萌芽阶段、再到90年代的海市城市,21世纪的郑东新区金融岛城市设计……对于城市生长方式的探索和实验作品成为一条隐形的脉络串联起不同的关键词,弥散在整个展场。值得一提的是郑东新区金融岛即将建成。

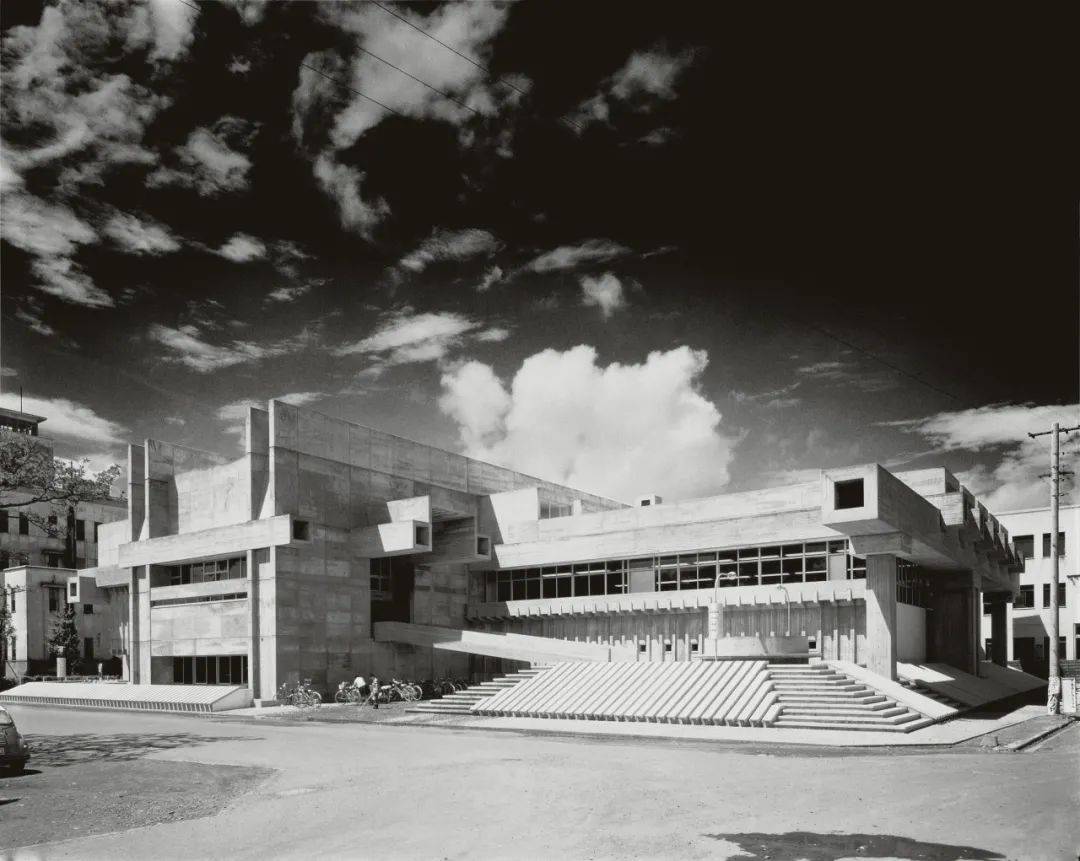

大分县立图书馆(艺术广场),1962-1966年。

一直活跃在国际舞台矶崎新很容易让人忽视他的年龄。如今看来已经十分久远历史的事件,他都是亲历者,比如50年代的CIAM,60年代的嬉皮文化,以及1957年的柏林首都(Hauptstadt)规划方案的国际竞标,当时柯布西耶还参加了该竞赛,据传这是他晚年做的最后一个方案。彼得·史密森的中标方案直接影响了矶崎新在东京湾中的设计。而在上世纪70年代的伊朗,矶崎新又碰到了路易斯·康,他的老师丹下健三与路易斯·康在同一个项目中相遇,在康猝然离世之后,矶崎新综合两者生成一个折衷的方案,以表达对他们的敬意。

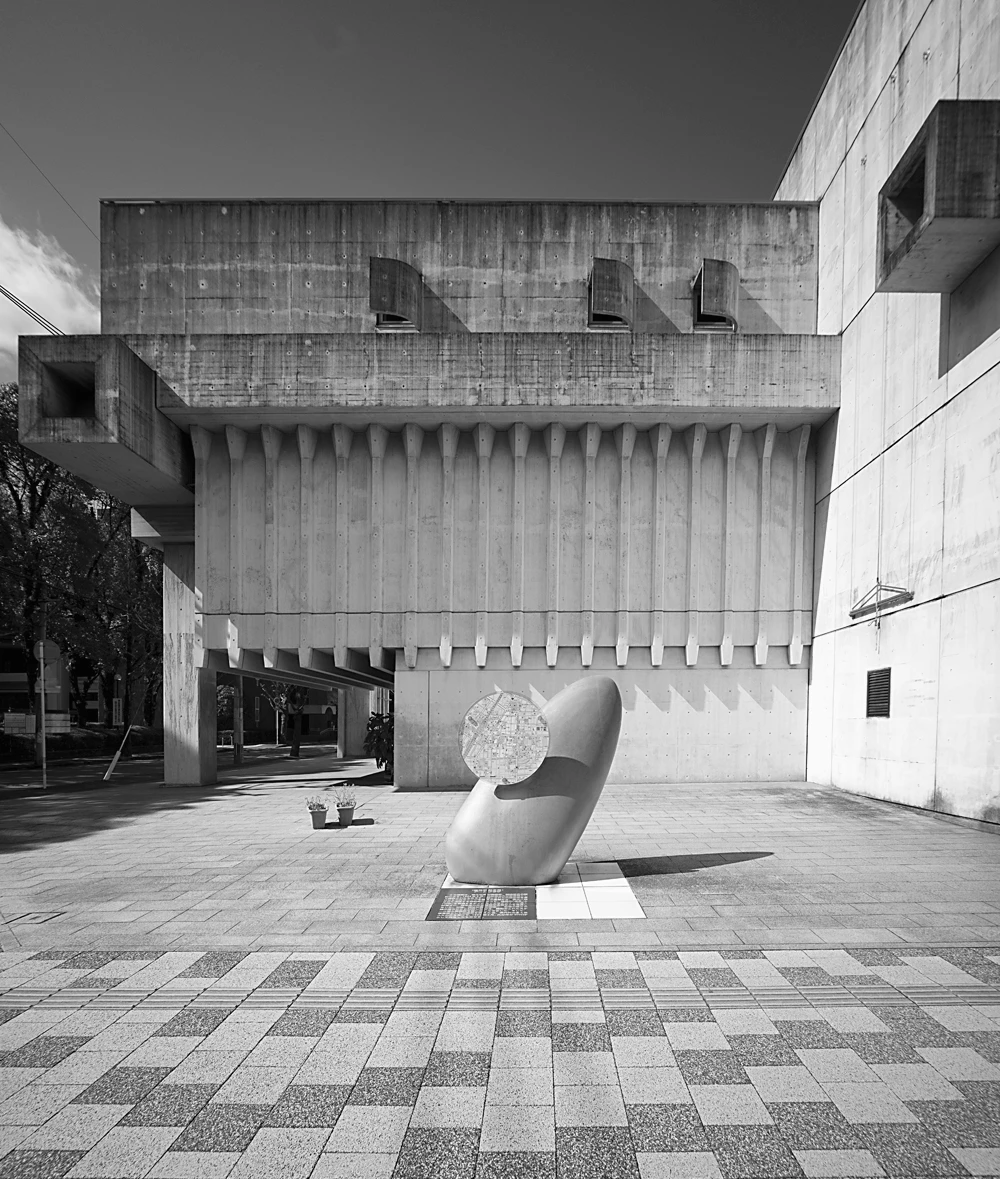

群马县立近代美术馆,1971-1974年。

洛杉矶现代美术馆,1971-1974年。下图为矶崎新对建筑立面的绘画。

1992年巴塞罗那奥运会主体育馆圣佐迪宫体育馆

在此过程中,矶崎新不断学习,在实践中发展自己的设计思考。在新东京都厅大楼设计竞赛中,他拿出了与老师丹下健三的摩天大楼截然不同的策略,由网格形的超级街区构成的中层建筑 方案强调市政项目的公共性。群马县立近代美术馆、北九州市立美术馆等项目成为他早起实践的里程碑,洛杉矶现代美术馆是他走出日本的见证,而筑波中心则被许多人认为是后现代主义的标志性建筑,虽然后现代主义并不是他设计的出发点。巴塞罗那1992年奥运会主体育馆 ——圣约尔迪宫抛弃符号语言,完全由结构出发的设计方案成为他职业生涯的重要转折点。

筑波中心,1979-1983年。

随着项目的不断落成,他的建筑作品也逐渐成为大家学习的对象。非常建筑创始人、主持建筑师张永和曾经不止一次提到过他在旧金山第一次遇见矶崎新作品的经历:在停车场与办公室之间半个小时的步行过程中,一家餐厅室内悬挂着的一组丝网印刷品吸引他的目光,他经常隔着玻璃凝视那组作品,后来才知道那是筑波中心的效果图,如今这组作品悬挂在展厅内“创世纪”部分的墙壁上。

水户艺术馆,1986-1990年。© Kochi Prefecture, Ishimoto Yasuhiro Photo Center。

卡塔尔国家会议中心

米兰安联大厦

对于许多初出茅庐的建筑师来说,矶崎新产生的影响更加直接而深远。他曾经在一堆落选方案中发现了扎哈·哈迪德,在仙台媒体中心的竞赛中选择了伊东丰雄,央视新总部大楼的竞赛中投票给库哈斯,在为梁思成奖提名时,他推荐了刘家琨的胡慧珊纪念馆。更不用说他的作品通过杂志等媒介的传播,启发了一代又一代的青年建筑师。在展览开幕式论坛上,崔恺和李兴钢无不回忆起学生时代学习矶崎新作品的经历。那时的他们应该完全没有想到日后将会和这位前辈同台竞技。

矶崎新+胡倩工作室联合创始人、主持建筑师胡倩在提及矶崎新时不断强调他对于中国堪称事无巨细的关注,喜欢和她聊中国小说、电影,还经常需要她带中国电视剧的碟片到日本。陈伯康也提到这一点:“他不太谈论自己在中国的项目,而是一直在聊历史,文化,尤其是食物,他特别喜欢中国食物。他对中国发生的一切都很感兴趣,我觉得更深层次的原因是他一直希望从不同的文化视角理解建筑。”

早在1987年,矶崎新就来到中国,他参观颐和园与留园的速写就陈列在展厅当中。1988年,清华大学建筑学院刚刚成立,他是前来做讲座的两位国际建筑师之一;2003年,南京国家建筑艺术实践展览成为刘家琨与矶崎新初次相识的契机,也是这位建筑师在中国第一次担任策展人的角色。每次见面都要给对方一个大大的拥抱已经成为二人之间的默契。

但是2019年底在北京相见时,刘家琨明显感觉到这个拥抱与之前不同,多了几分迟疑,他那时就意识到眼前这位建筑师虽然在演讲时精神矍铄,但已经是一位老者了。当年在成都没能带老先生去体验当地最好的按摩店成为刘家琨永远的遗憾。

中央美术学院美术馆,2003-2008年。©Fu Xing Photo。

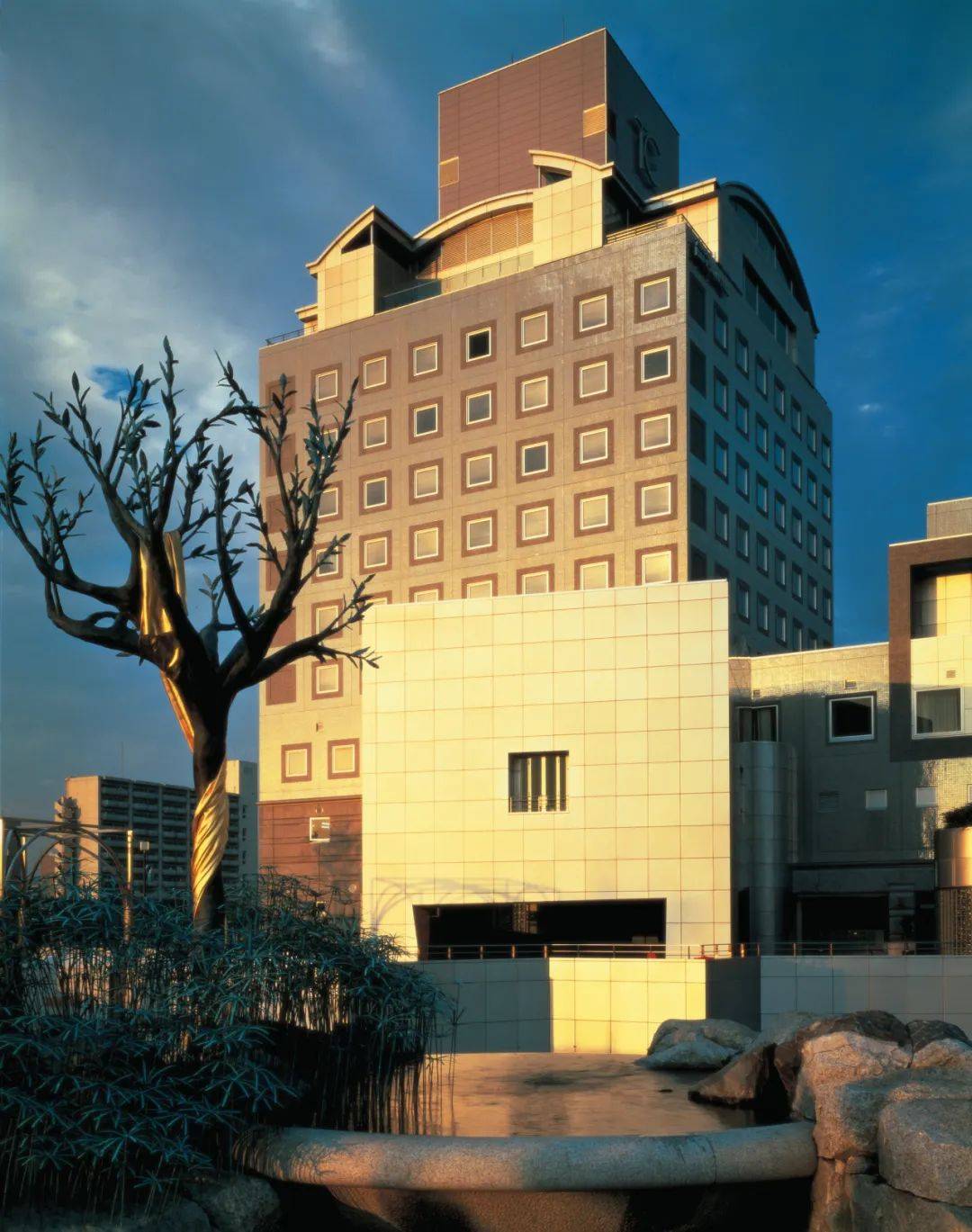

上海喜马拉雅中心

随着中国的改革开放与城市发展建设,中国不仅仅是矶崎新研究和关切的对象,也成为他实践的沃土。北京、深圳、上海、长沙、郑州等各个城市都留有矶崎新的创作。

1998年,国家大剧院的竞赛成为他在中国参与的第一个项目,其方案获得业内人士的一致好评,但是最终没能中标,这也激发他对于中国的社会以及国族问题有更深层的思考。同样是在这次竞赛当中,当年临摹过他作品的学生们已经成长为中国设计行业的创新力量,崔恺和李兴钢联合投标的方案同样令人印象深刻。对于中国建筑师而言,随着一次次的交流与合作,矶崎新先生不是教科书里仰望的名字,而是一个鲜活的形象和一段段往事。

多年前张永和去东京开会,傍晚矶崎新来找他,说要带他去吃最好的东京菜,走到一片全是平房的地方,司机迷路了。每到一个路口矶崎新都要下车看路,最后终于找到餐厅,里面一共五个位置,他们占了两个。两人吃了一晚上,也聊了一晚上。提到下一个建筑潮流,矶崎新先生肯定地说是建筑雕塑。“其实我不愿意相信他,因为我不太认同,不幸的是后来发生的基本如他所说。”

除了张永和,参与展览开幕论坛的其他嘉宾也纷纷回忆起自己与矶崎新的交往片段。陈伯康在展览开幕论坛时提到一件小事。由于工作关系,他目前在鹿特丹工作和生活,一周前曾经与库哈斯谈起矶崎新,库哈斯一直觉得很疑惑:为什么矶崎新经常会带着另一个人,也许是学者、也许是艺术家来阐述自己的作品,哪怕他本人在场。这或许是个没有答案的谜。

如今随着展览开幕,将会有更多人了解他的思考与实践,激发更宽泛的讨论,或许这是纪念矶崎新最好的方式。

致永远的、唯一的矶崎新。

复制链接

复制链接